Une œuvre chère à Reliefs,

Tirage sur papier de création prêt à encadrer

Livret avec extrait littéraire — Impression Pantone argent

Format 30 x 40 cm

Fuji rouge

« Il y a un charme inexprimable dans l’air matinal, frais de la fraîcheur d’un printemps japonais et des ondes que le vent souffle là-haut, au cône neigeux du Fuji, un charme qui tient surtout peut-être à la merveilleuse limpidité atmosphérique où, à travers un soupçon de bleu, les objets les plus lointains se précisent extraordinairement. »

Lafcadio Hearn cité par Thérèse Bentzon, dans Un Peintre du Japon (1904)

Également titrée « Vent du sud, ciel clair », « Fuji rouge par temps clair » ou « Le Fuji rouge dans une embellie », cette estampe est la deuxième des Trente six-vues du mont Fuji qui ont fait la célébrité internationale de Hokusai. Vue de près à l’aube, éclairée par le soleil levant, la masse du volcan s’impose sur l’effilochement des nuages matinaux et rend minuscule la forêt d’Aokigahara qui s’étale à ses pieds. Dépourvu de figures humaines et d’une composition presque abstraite, le « Fuji rouge » a inspiré de nombreux peintres occidentaux liés au naturalisme ou à l’impressionnisme.

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

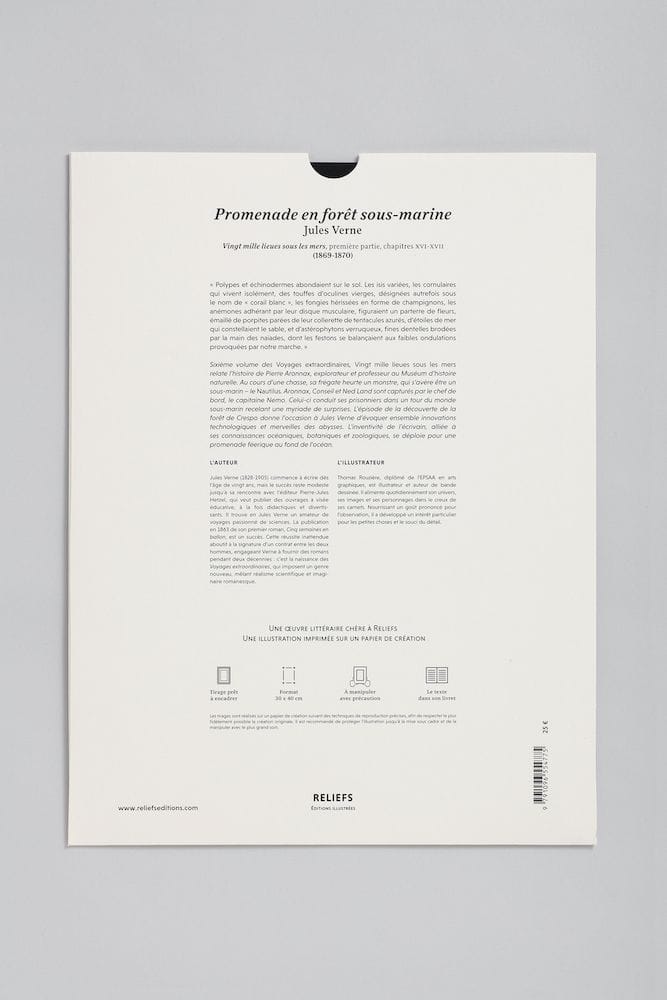

Planète Saturne

« Alors que mon but, dans ce travail a été de combiner une fidélité scrupuleuse et la précision des détails, je me suis également efforcé de préserver l’élégance naturelle et les contours délicats propres aux objets représentés ; mais de cela, seul à peine plus qu’une suggestion est possible, aucune aptitude humaine ne pouvant reproduire sur papier la beauté majestueuse et le rayonnement de ces objets célestes. »

Étienne Léopold Trouvelot, Manuel des illustrations astronomiques (1882)

Ce pastel, l’une des 15 chromolithographies composant les Illustrations astronomiques d’Étienne Léopold Trouvelot, magnifie la deuxième plus grosse planète du Système solaire, 777 fois plus grande que la Terre. Aucune des 274 lunes de Saturne – on en connaissait 8 à l’époque – n’y est figurée. De même, la représentation des anneaux, quoique remarquable, révèle l’évolution de nos connaissances. Sur les sept anneaux décrits aujourd’hui, seuls les trois premiers sont répertoriés ; et leur épaisseur est estimée par Trouvelot à plus de 400 km, quand nous savons désormais qu’elle n’est que de quelques dizaines de mètres…

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

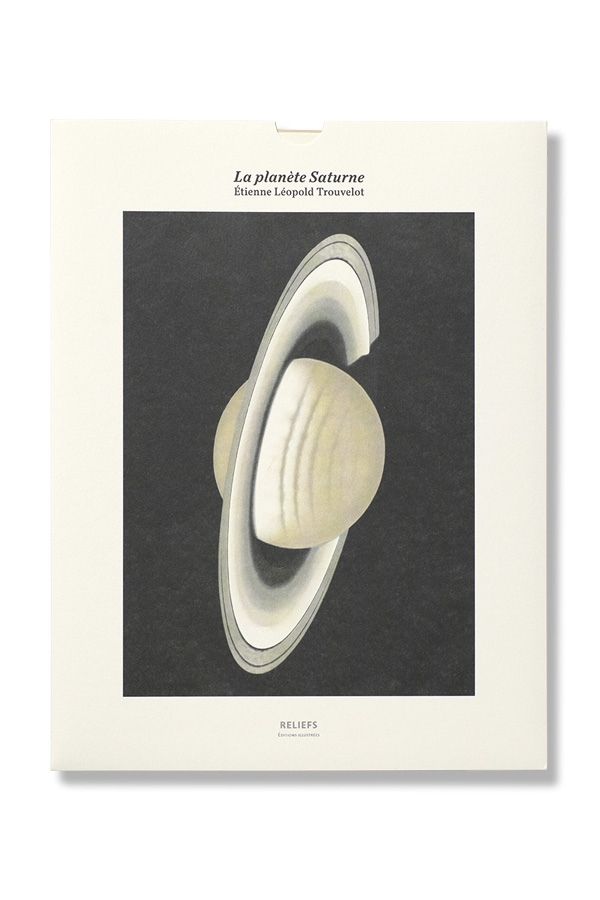

Feux d’artifice japonais

« Les illustrations de ce nouveau catalogue ont pour simple objectif d’offrir une représentation approximative de nos feux d’artifice, qui incluent beaucoup de pièces d’un nouveau genre, sachant qu’il est impossible pour un artiste de figurer l’éclat et la majesté de l’effet produit au moment de l’explosion. »

The Hirayama Fireworks Company

Cette mosaïque de planches d’un illustrateur anonyme présente quelques-uns des 200 obus pyrotechniques de tous styles, formats et puissances qu’offre ce catalogue de feux d’artifice de la société Hirayama, qui produisait également des feux d’artifice de jour. Les feux d’artifice, apparus au Japon aux alentours de 1600, y ont connu de nombreuses innovations, comme les warimono (« étoiles rayonnantes »), les pokamono (« bombes explosives ») ou les hanwarimoni (« semi-explosifs »).

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

Faisan dans la neige

« Jour après jour, je me consacre corps et âme à la peinture, en dessinant des fleurs et des arbres admirables et en essayant de capturer la forme exacte des oiseaux et des insectes. […] Mon oeuvre attendra mille ans pour être comprise. »

Itō Jakuchū

Cette gravure sur bois, copie d’une estampe réalisée vers 1771, est inspirée du taku-hon, ancienne technique chinoise de transfert sur papier. L’artiste lui-même a employé une technique d’impression produisant un fort contraste et donnant plus de puissance aux couleurs. Originaire de Chine, le faisan doré ne doit pas être confondu avec son cousin le faisan versicolore. Dans le shintō, la faisane est l’envoyée d’Amaterasu (déesse du Soleil et plus importante divinité de cette religion), souvent annonciatrice de mauvais augure, mais aussi symbole de la lumière, colorée et organisatrice.

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

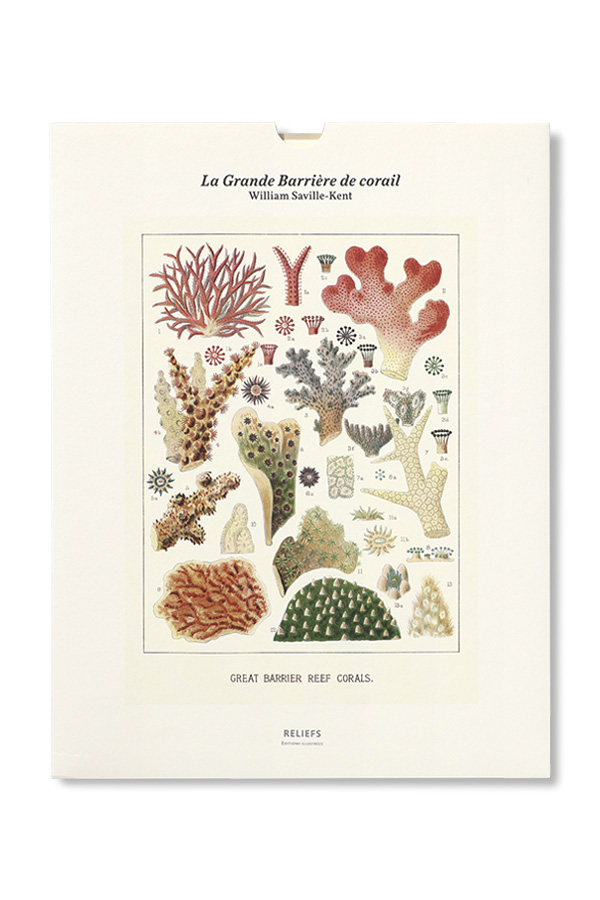

La Grande Barrière de corail

« C’était la forêt immense, les grandes végétations minérales, les énormes arbres pétrifiés, réunis par des guirlandes d’élégantes plumarias, ces lianes de la mer, toutes parées de nuances et de reflets. Nous passions librement sous leur haute ramure perdue dans l’ombre des flots, tandis qu’à nos pieds, les tubipores, les méandrines, les astrées, les fongies, les cariophylles, formaient un tapis de fleurs, semé de gemmes éblouissantes. »

Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers (1870)

Cette planche est tirée de The Great Barrier Reef of Australia [La Grande Barrière de corail d’Australie], publié en 1893 par William Saville-Kent (1845-1908), où il décrit les coraux, polypes et autres êtres vivant dans la barrière de corail au large de la côte du Queensland. L’auteur voulait, par cet ouvrage, améliorer la connaissance du grand public et encourager le « développement des ressources merveilleuses » de cet écosystème. Le tirage reprend l’une des seize lithographies en couleurs réalisées à partir des aquarelles originales de Saville-Kent. La précision scientifique est quelque peu sacrifiée, mais l’éclat spectaculaire des couleurs rend justice aux nuances infinies de la vie proliférant alors dans la Grande Barrière de corail, menacée aujourd’hui par le réchauffement climatique.

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

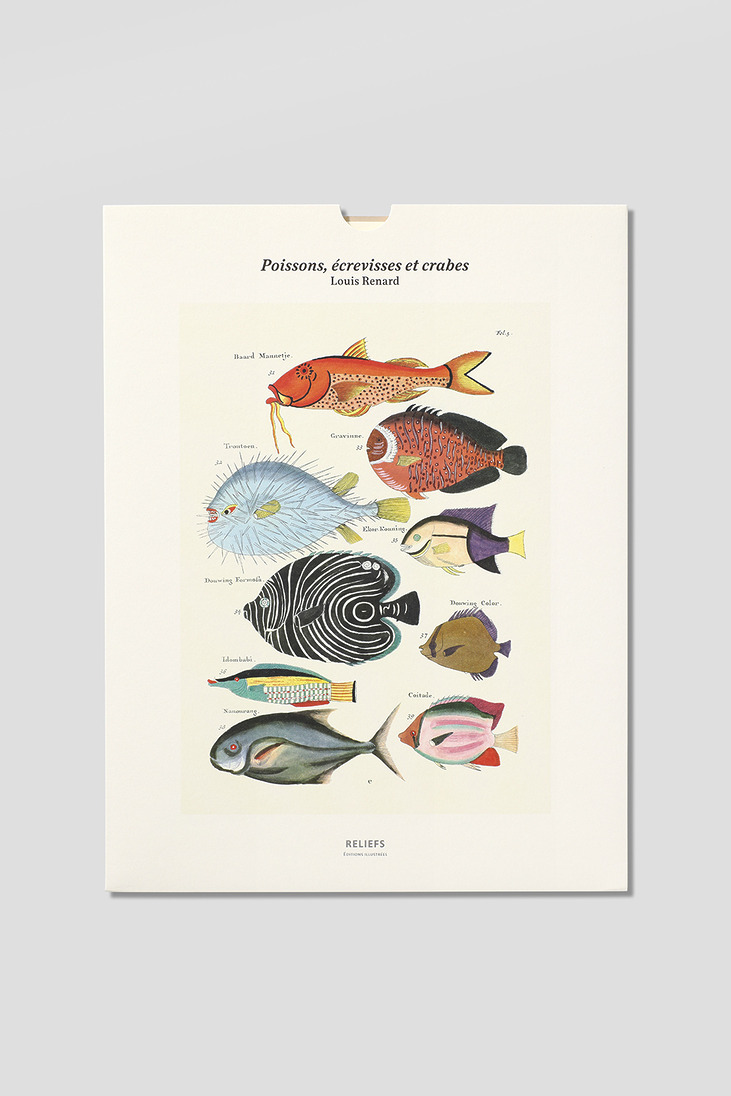

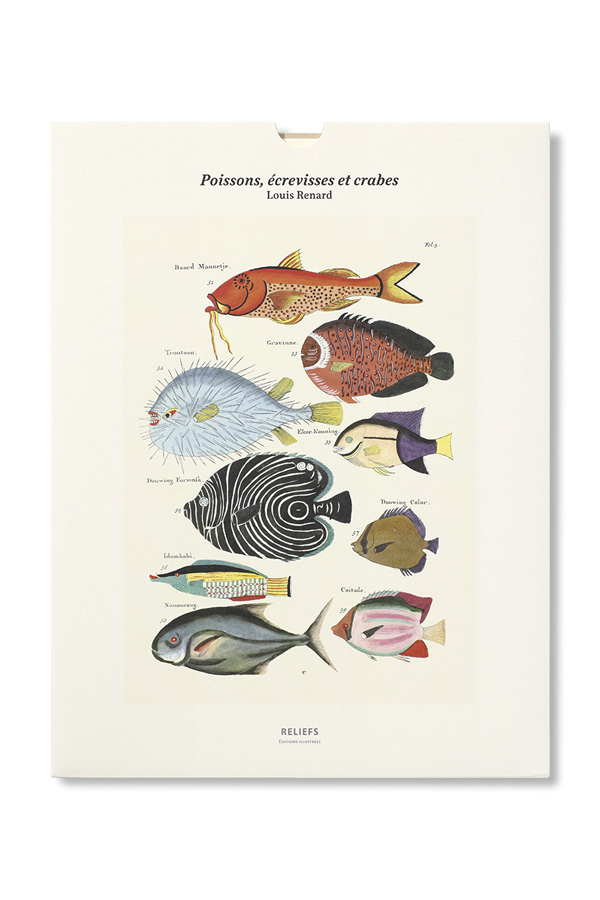

Poissons, écrevisses et crabes

« Je puis vous assurer, en toute vérité, que dans la Province d’Amboine et Îles adjacentes, il se trouve quantité de Poissons de si belles et diverses couleurs, qu’on en demeure frappé d’étonnement : desquels Poissons je sais que Samuel Fallours en a dessiné et peint un grand nombre d’après nature. »

François Valentyn (1715)

Ce tirage reprend la cinquième planche de Poissons, écrevisses et crabes, de diverses couleurs et figures extraordinaires, que l’on trouve autour des isles Moluques et sur les côtes des terres Australes (1718-1719), un ouvrage de Louis Renard (v. 1678-1746). Il montre quelques-uns des 415 poissons, 45 crustacés, plus un dugong et une sirène, représentés dans les deux volumes. « Peints d’après nature sous la régence de Messieurs van Oudshoorn, van Hoorn, van Ribeek & van Zwoll, successivement Gouverneurs-Généraux des Indes Orientales pour la Compagnie de Hollande », ils constituent la première encyclopédie ichtyologique illustrée en couleurs. La majorité des gravures sur cuivre colorisées à la main, correspondent à une faune réelle, mais un certain nombre relèvent de la plus haute fantaisie de motifs et de couleurs, pour le plus grand plaisir des yeux d’hier et d’aujourd’hui.

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

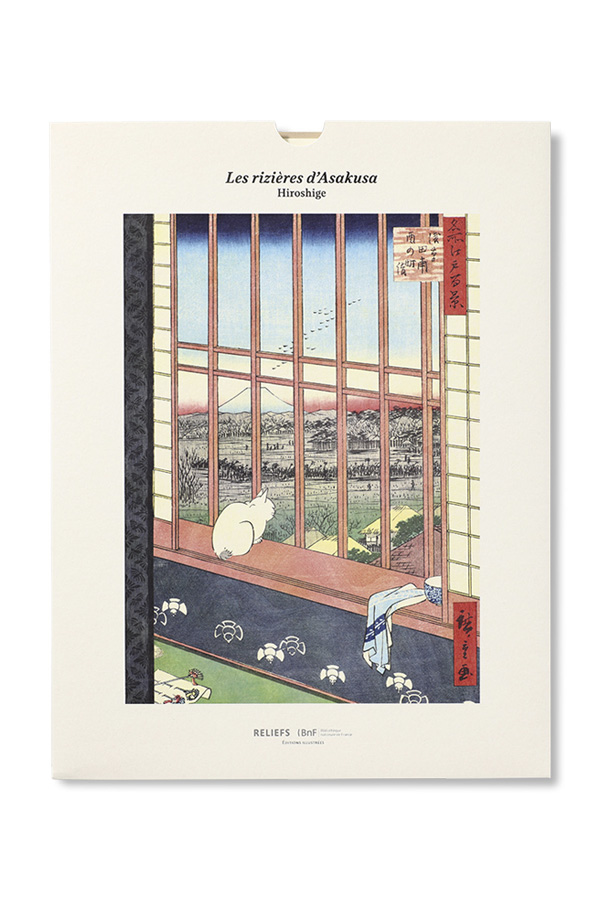

Les rizières d’Asakusa

« C’est le monde vu par une lucarne qu’on ouvrirait un instant : tout juste le temps d’esquisser, en trois lignes d’une épigramme, en trois traits d’un dessin, le petit incident comique, ou la brève impression de nature qui s’y inscrit. »

Louis Aubert

Au format ōban tate-e (335 x 225 mm), la 101e planche des Cent vues d’Edo – estampe dite « de brocart » (nishiki-e) mettant également en œuvre la technique du kimedashi (gaufrage) –, raconte une histoire moins placide que le chat qui en constitue le sujet central. Un soir de novembre à Yoshiwara – quartier des plaisirs d’Edo, rebaptisée Tōkyō en 1868 –, l’animal contemple une procession de pèlerins cheminant à travers les rizières d’Asakusa, quartier du nord-est, pour aller célébrer au sanctuaire bouddhiste Ôtori-jinja le festival du Coq, dixième animal du zodiaque japonais, synonyme de chance et de prospérité. La pièce – une chambre de courtisane au premier étage d’une keiseiya (« maison de plaisir ») – se reconnaît à la serviette et au rince-doigt sur le rebord de la fenêtre, et aux épingles à chignon ornées de fleurs et piquées dans la feuille de papier dépassant du paravent. Le vol d’oies sauvages dans le ciel et la majesté rassurante du mont Fuji au couchant ne doivent pas faire oublier que ces jours-là, les yūjo (« courtisanes ») avaient l’obligation de recevoir au moins un client.

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

22 €

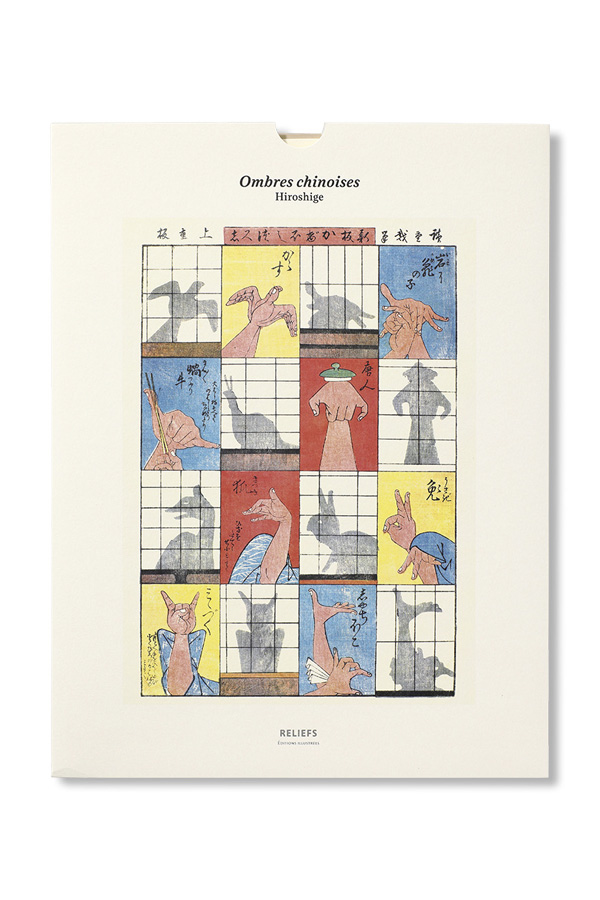

Ombres chinoises

« À cette lueur incertaine, réfléchie dans l’eau qui la brisait en la faisant miroiter sur ces courtes vagues ridées par une faible brise, je vis se mouvoir, silencieuses comme des ombres, des formes humaines qui se baissaient, se relevaient, et semblaient se livrer à un labeur étrange et mystérieux. »

Rodolphe Lindau

Ces huit ombres avec les mains publiées autour de 1842 par le grand éditeur Jōshūya Jūzō (1812-1876) font partie d’une série de planches d’omocha-e (« estampes de jouets ») destinées aux petits Japonais amateurs du théâtre d’ombres, originaire de la Chine mais aussi de l’Inde. De gauche à droite et de haut en bas, le peintre y montre comment figurer avec ses doigts et quelques accessoires un corbeau, une tortue sur un rocher, un escargot, un homme portant un sugegasa (chapeau conique), un renard, un lapin, un hibou, un Shachihoko (yōkai – monstre – à tête de dragon et corps de carpe), avec quelques instructions manuscrites sur les mouvements à effectuer : « Écarte tes doigts dans ta manche pour figurer les ailes du hibou », « Remue ton genou pour faire onduler le dos du renard », « Fais un va-et-vient avec tes baguettes pour animer les cornes de l’escargot »…

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

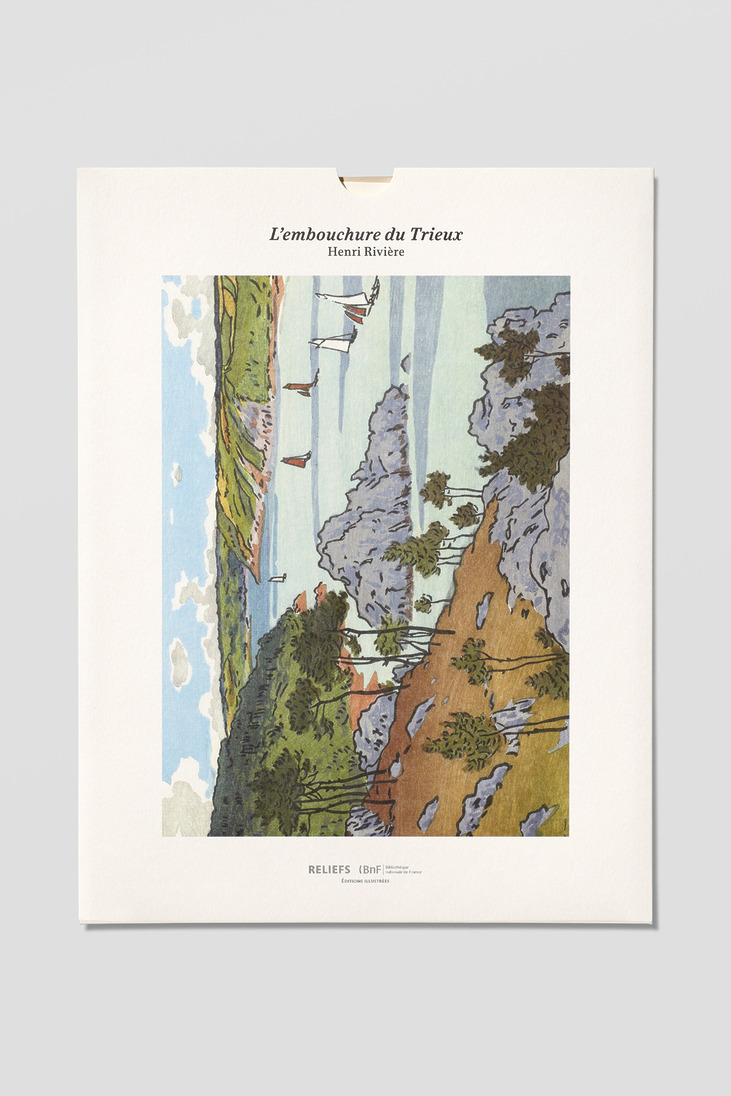

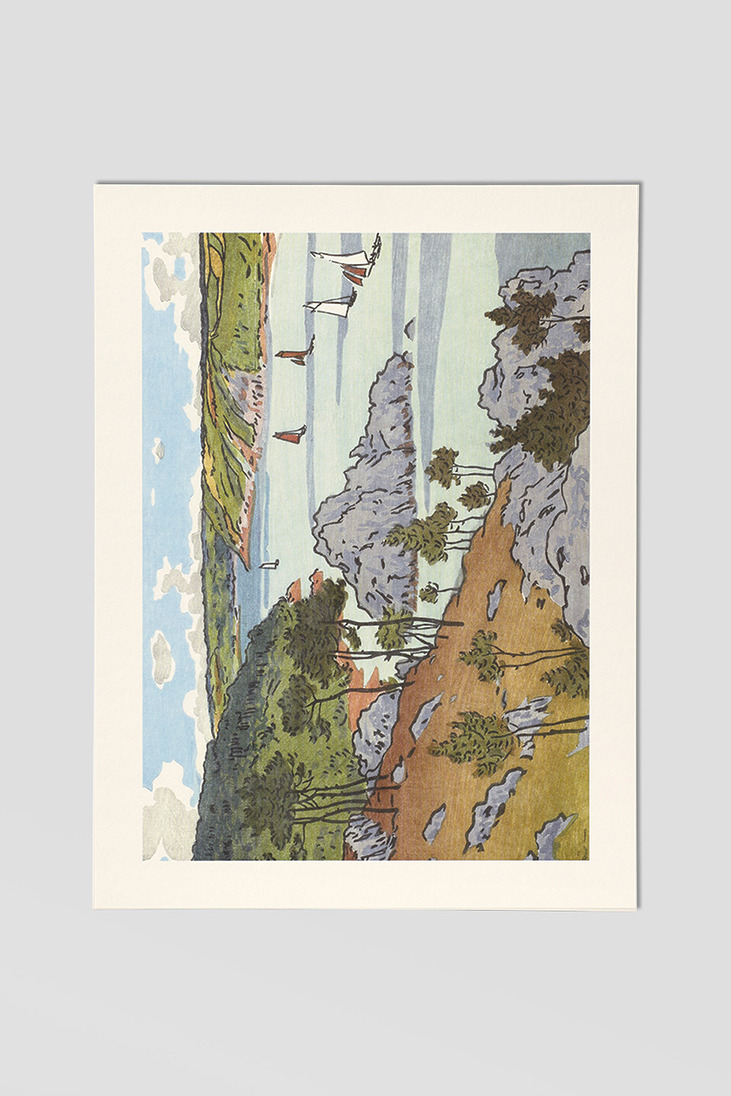

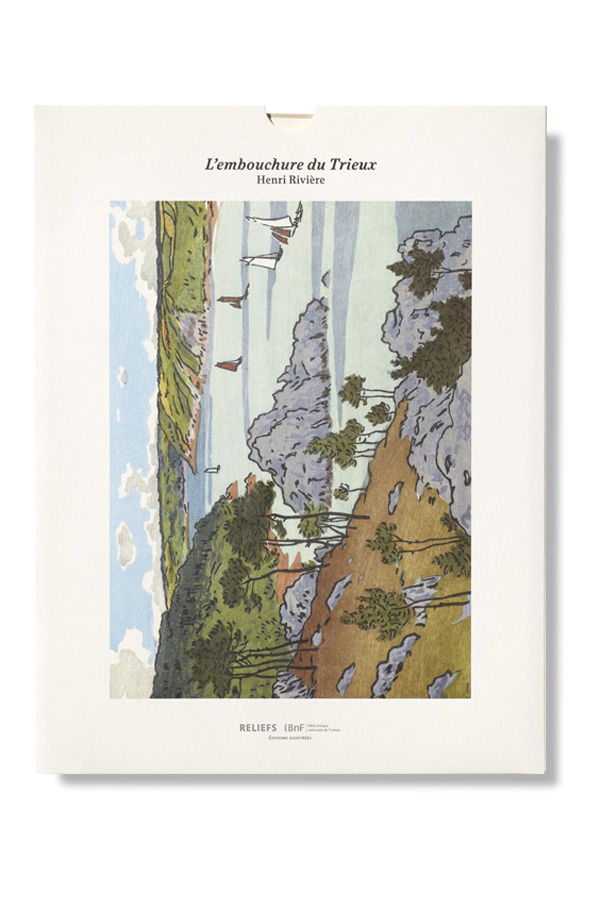

L’embouchure du Trieux

« Une haute falaise descendant à la mer en plusieurs sauts, couverte de pins, tapissée de bruyères et d’ajoncs… on pouvait s’y croire au bout du monde. »

Henri Rivière

Cette image fait partie d’une cinquantaine de « Paysages bretons », série gravée sur bois et en couleurs entre 1890 et 1914. « Baie de la Fresnaye », « Bois de pins à Kermarie », « Départ des sardiniers à Tréboul », « Enterrement à Trestraou », « Gabarres devant l’île à Bois », « L’heure du pain à la Ville-Hue », « Le Pardon de Sainte-Anne–la-Palud »… ces lithographies choisissent de montrer la Bretagne, alors en processus de modernisation agricole, économique et culturelle, sous ses aspects les plus traditionnels et pittoresques. Elles rendent aussi hommage manifeste, par le choix des cadrages, la justesse de l’observation, la douceur des couleurs, l’efficace simplicité du dessin et même la présence de cartouches, à l’art japonais très en vogue de l’ukiyo-e (« images du monde flottant »). Le Trieux (Trev en breton) est un fleuve côtier de 72 km qui traverse Guingamp et Paimpol et se jette dans la Manche à Loguivy-de-la-Mer, commune aujourd’hui rattachée à Ploubalzanec.

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

22 €

Le tourbillon de Naruto

« Je laisse mon pinceau à l’Est

Et j’entame mon voyage.

Je verrai les lieux célèbres du pays de l’Ouest. »

Hiroshige

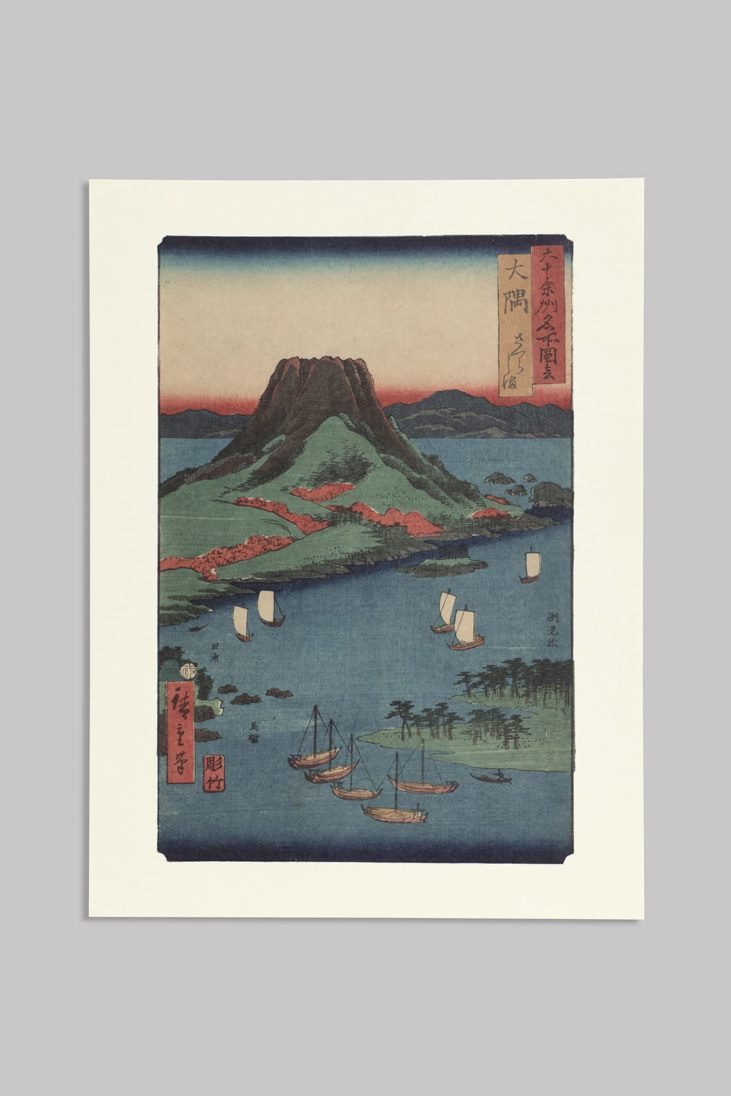

« Awa. Naruto no fūha », 55e estampe des Vues des sites célèbres des soixante et quelques provinces du Japon publiées entre 1853 et 1856, dépeint le tourbillon de Naruto (« porte bruyante »), qui apparaît deux fois par jour dans le détroit resserré du même nom entre Shikoku, grande île au sud du Japon, et la petite île Awaji. Les courants de grandes marées y créent ce maelström de 20 m de large et de 2 m de profondeur, admiré de tous temps des Japonais au point d’avoir donné son nom au narutomaki, bâtonnet à base de pâté de poisson avec un intérieur en spirale. Comme dans ses autres estampes, « Hiroshige le bleu », maître du bleu de Prusse, y magnifie la nature, jouant sur un contraste presque audible entre le fracas des vagues entrechoquées, dont les crêtes en formes de griffes nous rappellent la « Grande Vague de Kanagawa » d’Hokusaï, et l’arrière-fond paisible d’Awagi et du couchant où glissent quelques oiseaux de mer. Aujourd’hui, les Japonais empruntent le pont Ōnaruto, construit en 1985, pour profiter d’un point de vue idéal sur le « tourbillon naturel ».

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

Sekiya

« Oh ! La liberté, la belle liberté quand on va se promener aux champs d’été, âme seule dégagée de son corps ! »

Hokusai

« Sumidagawa Sekiya » est l’une des 36 estampes, plus dix planches supplémentaires, au format ôban de 24 × 37 cm, composant la série Fuji sanjûrokkei, les Trente-six vues du mont Fuji réalisées entre 1831 et 1834. Leur maîtrise du bleu de Prusse, introduit avec succès au Japon en 1829, est si spectaculaire que l’éditeur Nishimuraya Yohachi décide de les publier d’abord en aizuri-e (« estampes bleues ») avant de leur ajouter les autres couleurs. Le Fuji, sommet du Japon, est leur sujet unique : totem naturel national et axe permanent, proche ou lointain, autour duquel s’organisent paysages, éléments, saisons, vivant et humains. Les compositions jouent avec un art subtil des traditions du paysage japonais et des principes de la perspective occidentale. Et la variété des thèmes (dont la légendaire « Grande Vague de Kanagawa ») s’allie avec la minutie des traits, qui privilégient souvent les contrastes entre les plans. Comme ici la cavalcade furieuse de trois personnages portant le jingasa, couvre-chef militaire, sans doute des courriers luttant contre le vent au moment d’emprunter une digue sur le Sumida, petit bras du fleuve Ara au nord-est d’Edo (aujourd’hui Tōkyō, dont Sekiya est une gare), qui joue avec la calme majesté du Fujisan veillant sur le monde.

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

22 €

Magnolia

« Quelques-unes des plus merveilleuses productions de l’Amérique ont maintenant l’honneur de se présenter aux pieds de votre Altesse royale. […] Il est heureux pour le Savoir que les Princes l’aiment et deviennent ses parrains ! »

Mark Catesby

Cette fleur de Magnolia tripetala, l’arbre parasol, s’épanouit dans The Natural History of Carolina, Florida, and the Bahamas Islands, au sous-titre aussi long que son ambition descriptive, « contenant les dessins des oiseaux, des animaux, des poissons, des serpents, des insectes et des plantes, particulièrement les arbres, les buissons et autres plantes, non décrites jusqu’ici ou très incorrectement figurées par certains auteurs », deux volumes de 429 illustrations et leurs commentaires, publiés à Londres entre 1732 et 1745, puis à Paris en édition bilingue en 1749. « En vérité, témoigne l’auteur, je n’ai pas jamais vu en Virginie plus de deux ou trois de ces arbres, qui sont dans le même endroit. Ils sont plus communs dans la Caroline et croissent dans la terre grasse. » À cette époque, des forces britanniques et françaises s’affrontent dans les vallées de l’Ohio et du Mississippi, avant que la guerre de Sept Ans (1756-1763) n’oblige l’Espagne, alliée de la France, à céder la Floride au Royaume-Uni. Depuis 1718, les îles Bahamas sont une « colonie de la Couronne », de même que la province de Caroline, partagée en 1729 en deux gouvernorats.

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

22 €

Cascade de Kirifuri

« Dès l’âge de six ans, j’ai commencé à dessiner, et pendant quatre-vingt-quatre ans j’ai travaillé dans l’indépendance des écoles, ma pensée, tout le temps, tournée vers le dessin. »

Katsushika Hokusai

Cette gravure sur bois polychrome nishiki-e (« estampe de brocard ») de 34,6 cm × 24,3 cm (format ōban), représentant la « Cascade de Kirifuri sur la montagne Kurokami à Shimotsuke », est l’une des huit estampes de format vertical et à cerne bleu de Prusse réalisées en 1833-1834 sous le titre Shokoku taki meguri (Les Cascades de différentes provinces). Localisées dans le centre, l’ouest et l’est de l’île principale de Honshū, ces cataractes spectaculaires étaient des sites de pèlerinage et de contemplation très fréquentés, ce qui est toujours le cas pour Kirifuri, Amida et Yōrō. Hautes de 75 m, les chutes de Kirifuri (« brouillard tombant »), proches de la ville de Nikkō, haut lieu de la nature, du bouddhisme et du shintō, déploient ici comme des tentacules liquides et vivants dont les pigments bleus récemment importés d’Europe contrastent avec les tons jaunes, bruns et verts traditionnels de l’ukiyo-e. Depuis que les « images du monde flottant », nées au XVIIe siècle, ont intégré le fūkeiga (« paysage »), c’est la première fois que des chutes d’eau sont ainsi mises en valeur.

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

22 €

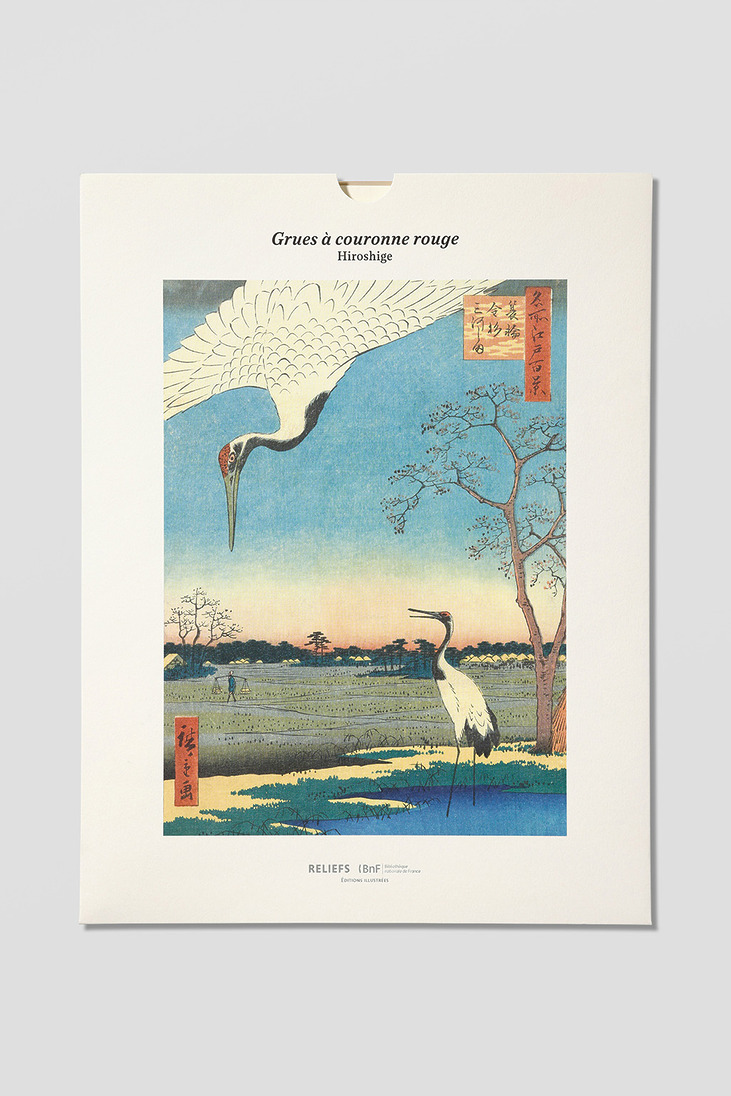

Grues à couronne rouge

« Tout baignait dans le bleu, dans un bleu merveilleux, pareil à celui qui va et vient au cœur d’un grand coquillage. »

Lafcadio Hearn, « Le songe d’un jour d’été »

Cette gravure sur bois polychrome, qui fait partie des Cent vues d’Edo publiées en 1857 montre deux grues de Mandchourie (Grus japonensis), dont l’une semble plonger dans la rizière où se tient l’autre. À cette époque, les trois villages mentionnés dans le cartouche (Minowa, Kanasugi et Mikawashima) étaient proches des quartiers de plaisir de Yoshiwara, dans la capitale japonaise. En hiver, le shōgun lançait ses faucons lors de chasses appelées tsuru onari (« tournée des grues »). Pour attirer celles-ci, les paysans déposaient de la nourriture, comme semble le suggérer le porteur qui s’éloigne. Le plumage des échassiers a été réalisé avec la technique dite karazuri (« gaufrage en relief »), consistant à presser la plaque contre le papier avec un tampon nommé baren. Les grues, motif très courant dans la tradition picturale chinoise et japonaise, symbolisent la longévité, la noblesse et la fidélité, puisqu’elles conservent la même partenaire toute leur longue vie.

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

22 €

Paris sous la neige

« Paris paysage polaire

Mon corps de lévrier dans le vent chaud

Le sentez-vous comme il est rose

Comme il est blanc comme il est noir »

Louis Aragon, « La tour parle »

« La tour en construction, vue du Trocadéro », qu’on peut dater de l’hiver 1887-1888 (très froid à Paris, avec 0° C de moyenne), est la troisième des Trente-six vues de la tour Eiffel, développées sous forme de gravures sur bois au fil de la construction du monument-phare de l’Exposition universelle, ouverte en mai 1889. Finalement exécutée en lithographie en utilisant pas moins de cinq matrices, la série d’estampes en douze couleurs tirée à 500 exemplaires sur papier vélin est achevée en 1902, soixante-dix ans après le modèle dont elle s’inspire explicitement, les Trente-six vues du mont Fuji de Katsushika Hokusai (1760-1849). Au-delà de la vivacité du trait et de la fidélité au style, variant cadrages, focales, angles de vue et atmosphères, elle constitue un témoignage réaliste, émouvant et délicatement coloré, après d’innombrables reportages photographiques en noir et blanc, sur l’exploit technique et humain qu’a été l’édification – en deux ans, deux mois et cinq jours – du « bel accessoire de Paris », comme l’appelle le préfacier de ce livre d’artiste.

Date de publication : 1902

Henri Rivière

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

25 €

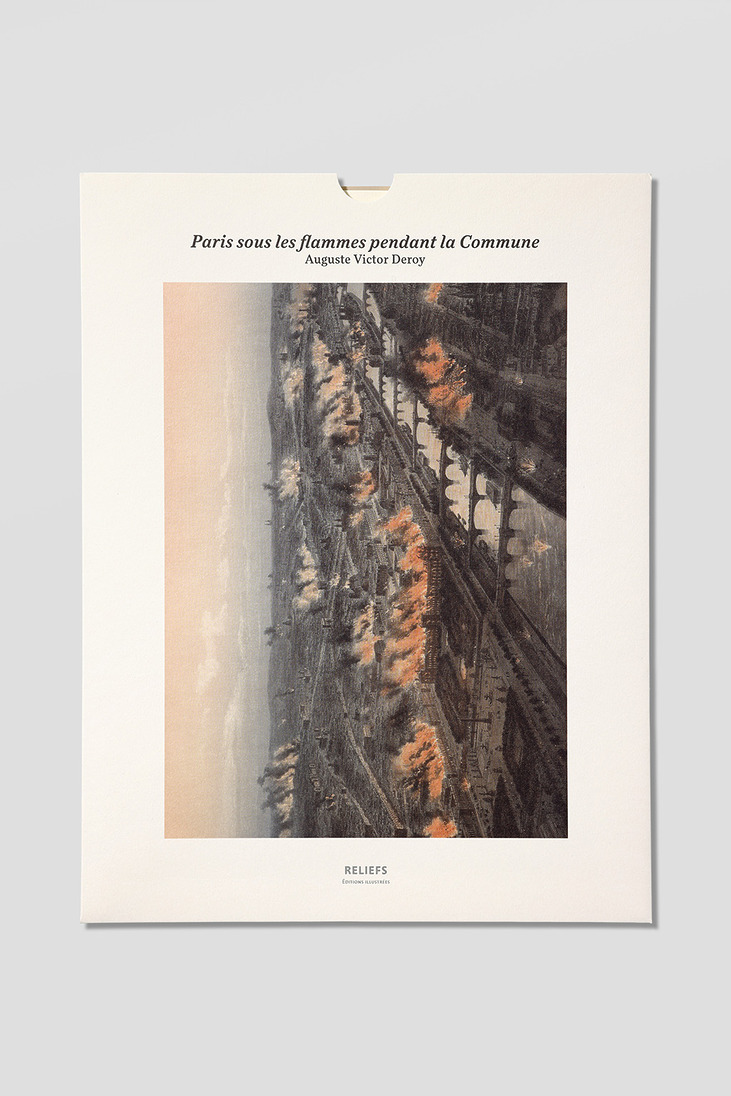

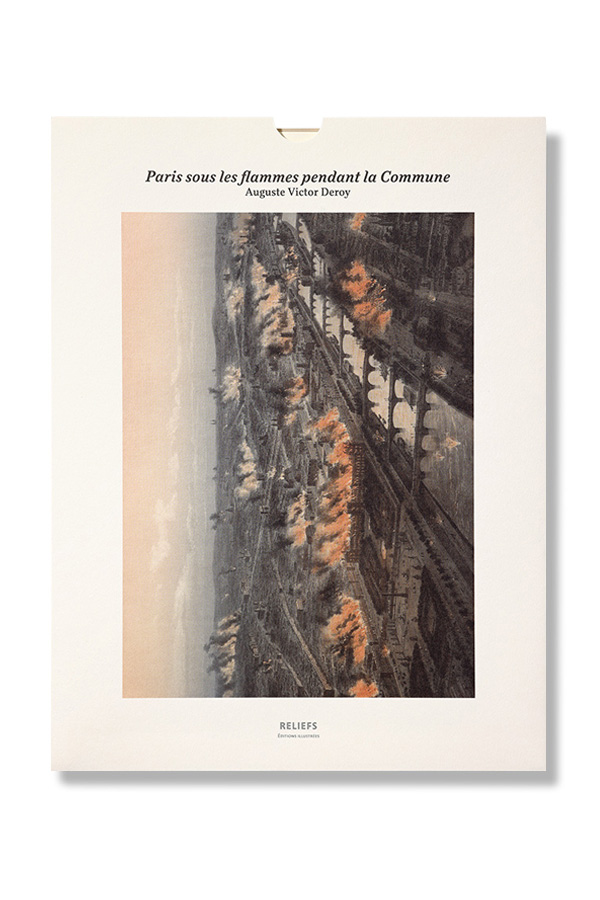

Paris sous les flammes pendant la Commune

« Les coups sourds des canons, le crépitement des balles, les plaintes du tocsin, le dôme de fumée traversé de langues de flammes disaient que l’agonie de Paris n’était pas terminée et que Paris ne se rendrait pas. »

Louise Michel, La Commune (1898)

Ce « Panorama des incendies de Paris par la Commune (nuits des 23, 24 et 25 mai 1871) » est un reportage graphique de 79,9 cm × 57,4 cm. La vue à vol d’oiseau charbonneuse et rougeoyante montre les monuments incendiés pendant la « semaine sanglante », reconquête violente de Paris par les armées versaillaises qui déclenche chez les Communards des autodafés désespérés et peu coordonnés. Pour « opposer aux envahisseurs une barrière de flamme » (Louise Michel), les symboles de tous les pouvoirs, dont certains ont déjà été bombardés, sont brûlés : ministère des Finances rue de Rivoli (en premier), palais des Tuileries, Hôtel de ville, palais d’Orsay, Louvre, Palais-Royal, Palais de justice, théâtre Sarah-Bernard, hôtel d’Adolphe Thiers, « grenier d’abondance » du bassin de l’Arsenal… Plus de 220 bâtiments – mais pas Notre-Dame, la Banque de France ou les Archives nationales – sont consumés, et avec eux des masses d’archives, de bibliothèques et d’œuvres d’art. « Après la terreur rouge, il règne en ce moment à Paris une terreur nouvelle et particulière que je nommerai la terreur du feu », écrit Émile Zola dans Le Sémaphore du 31 mai. Elle donnera naissance au mythe des « pétroleuses » remplissant de combustible des bidons de lait – alors qu’aucune femme n’a été reconnue coupable d’incendie délibéré – et à la mode du tourisme des ruines.

Date de publication : 1871

Auguste Victor Deroy

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

Mer de glace

« M. Hugo d’Alési a le bon sens de revenir à la nature et de nous la faire aimer en lui faisant chanter, sur le papier, sa propre gloire, sans allégories fadasses, compliquées ou sans piment. »

Journal officiel de l’Exposition de Bordeaux, 1894

Cette image très colorée peinte sous un angle dramatique face à la Mer de Glace, publiée dix ans avant que soit construite la gare d’arrivée du chemin de fer de Montenvers, est l’un des nombreux « tableaux scolaires » d’Hugo d’Alési, spectaculaires vues de villes et de lieux souvent reconnaissables à leur dominante rouge. Le célèbre affichiste avait mis au point une technique unique imitant l’aquarelle et utilisait jusqu’à 20 pierres lithographiques pour exprimer les plus infimes nuances. On le voit au rendu particulièrement réaliste du glacier, avec ses séracs, ses névés et ses stries en chevrons appelées bandes de Forbes. On découvre aussi que le monstre de 7 km de long et 300 m d’épaisseur se déversant sur le versant nord du massif du Mont-Blanc à raison de 100 m par an connaît déjà à cette époque une phase générale de recul : il n’est plus visible en 1900 depuis la vallée de Chamonix. Aujourd’hui, un peu plus d’un siècle plus tard, la mer de Glace a perdu 120 m d’épaisseur dans sa partie terminale. Et le Grand Hôtel du Montenvers, construit en granit en 1880 pour une clientèle de luxe qu’on imagine hors champ, s’appelle désormais Refuge.

Date de publication : 1894

Hugo d’Alési

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

22 €

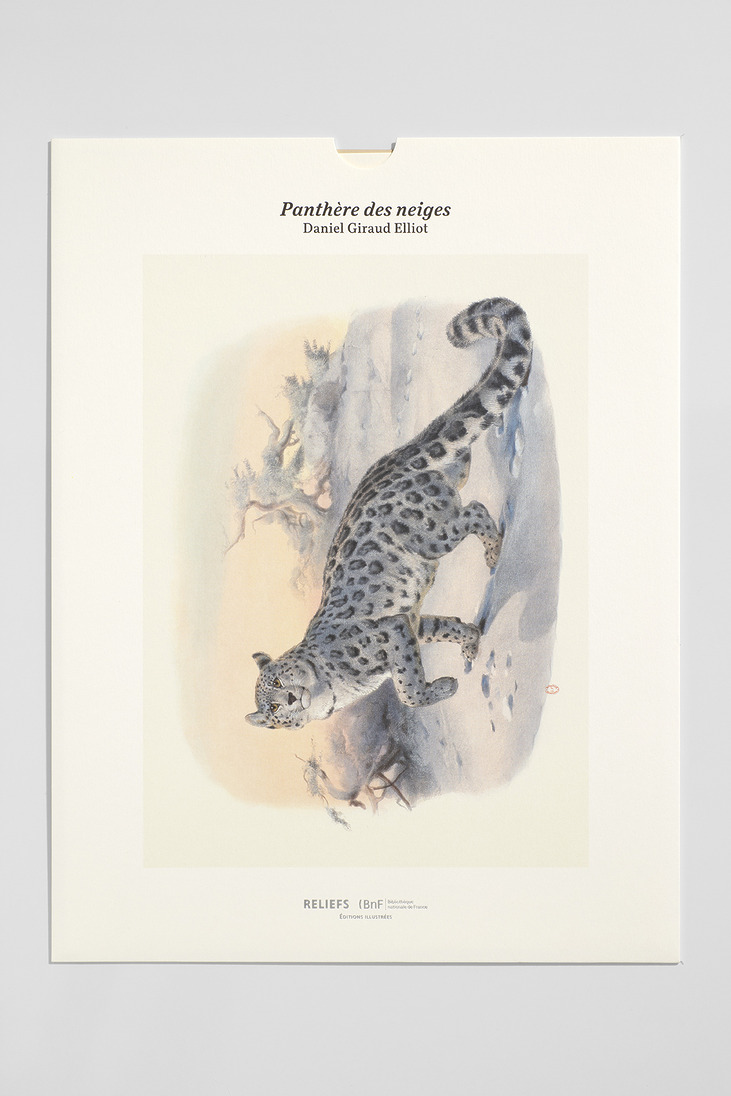

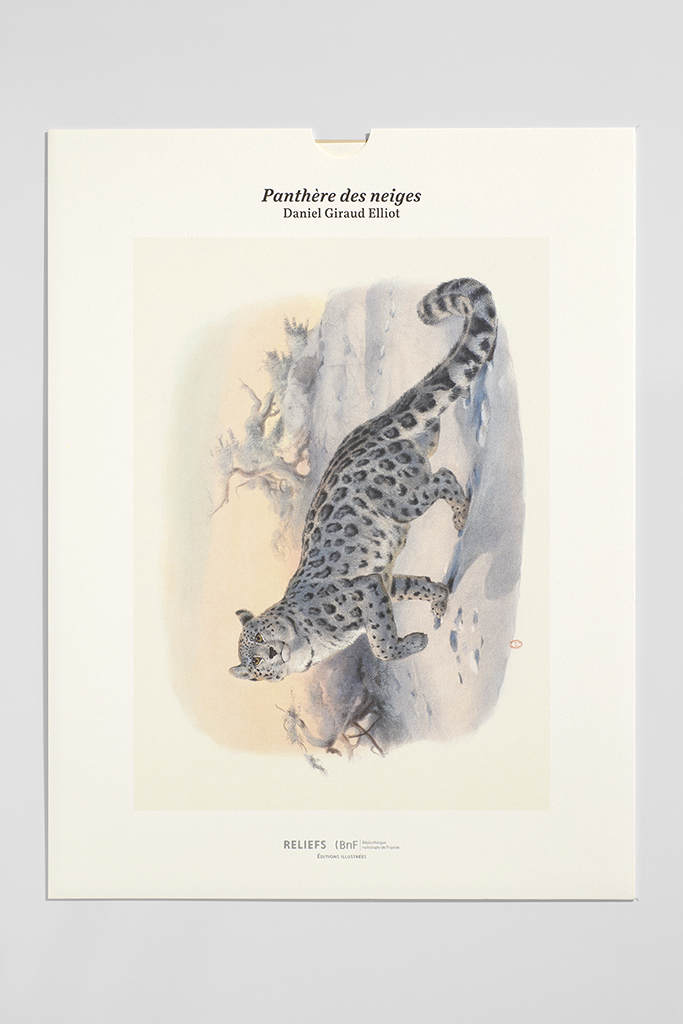

Panthère des neiges

« Lorsqu’ils chassent, nos prétendus sportsmen n’ont aucun désir d’apprendre quoi que ce soit. Leur seul désir est de tuer. L’homme est l’animal le plus destructeur et le plus carnivore au monde. »

Joseph Wolf

Cette image de 60 cm x 49,5 cm appartient à une imposante « monographie des félidés » faisant suite à de semblables études sur les phasianidés (la famille des faisans) ou les paradisiers et précédant une monographie sur les singes, tous somptueusement édités par le zoologue américain Daniel Giraud Elliot et illustrés par les deux plus grands artistes animaliers de leur temps, le Néerlandais Joseph Smit (1836-1929) et le Britannique Joseph Wolf. Comme dans ses autres productions, ce dernier réussit à donner vie à l’animal peint, et témoigne de sa profonde connaissance et compréhension de celui-ci en réussissant à capturer les détails anatomiques et comportementaux de sa panthère des neiges, dans un mouvement étonnamment juste.

Date de publication : 1878

Joseph Wolf et

Daniel Giraud Elliot

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

22 €

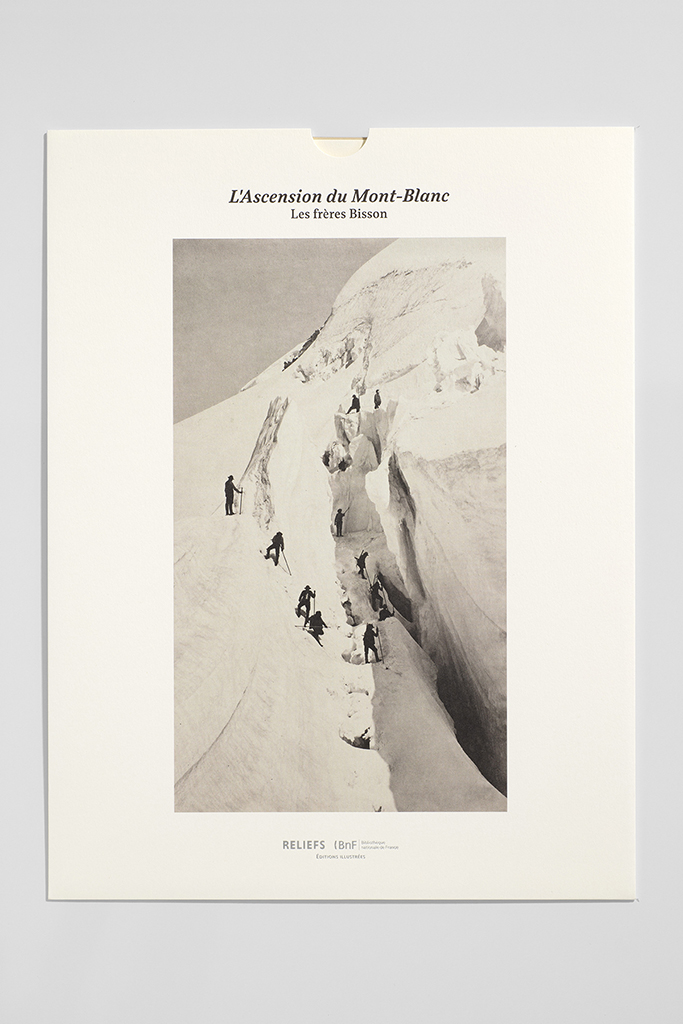

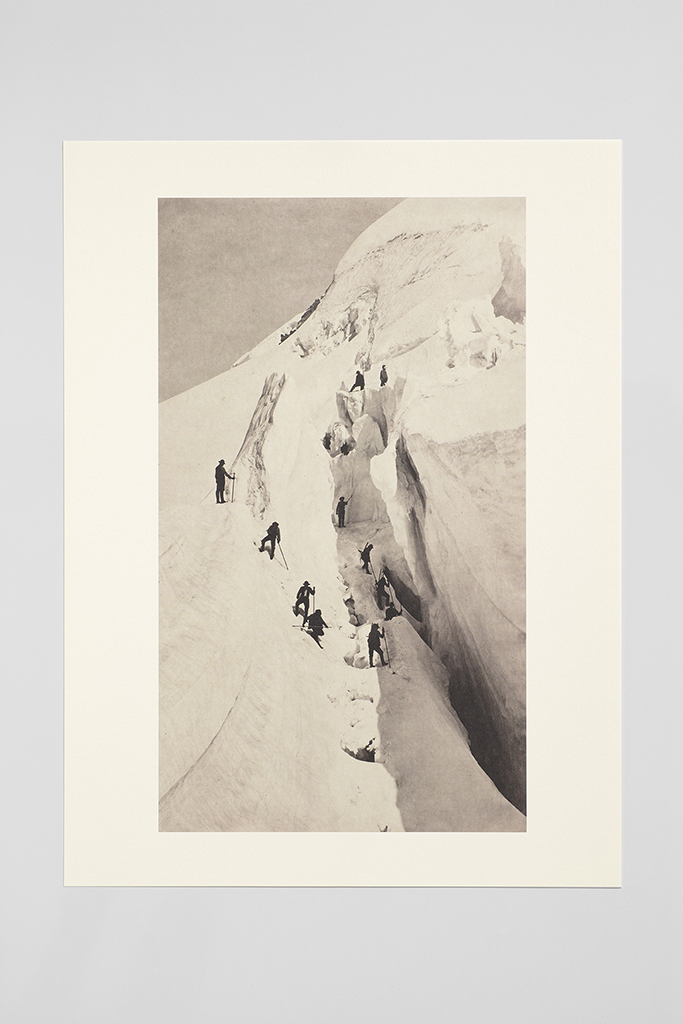

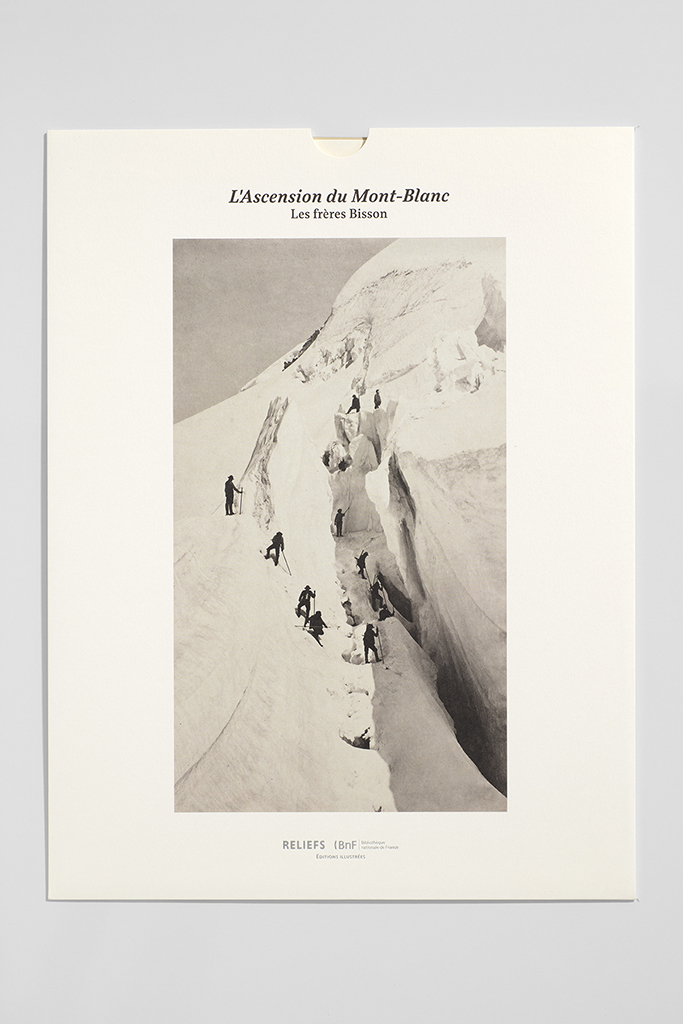

L’ascension du Mont-Blanc

« M. Baldus [photographe de monuments et de gares] a le secret des grandes perspectives et des lointains horizons. Son objectif embrasse des espaces que l’œil peut à peine mesurer. À M. Bisson, ou plutôt à MM. Bisson frères, appartiennent la délicatesse des lignes, la netteté des contours, la perfection des détails. »

Ernest Lacan, rédacteur en chef de la Lumière

Capturée en 1862 lors de la seconde ascension du mont-Blanc par les Bisson sur le chemin du Grand Plateau, cette célèbre vue de 12 silhouettes chacune une pose différente au bord d’un gouffre cache une petite tromperie dans son titre : comme le montrent les traces de pas dans la neige au-dessus d’eux, les alpinistes font mine de monter alors qu’ils sont sur le chemin de la descente. Le transport et la manipulation des lourds appareils photographiques et de leurs plaques de 40 cm x 30 cm, des fioles de cyanure et de collodion et de la tente opaque où s’effectuent les tirages justifient quelques libertés avec la vraisemblance.

Date de publication : 1863

Louis-Auguste Bisson et

Auguste-Rosalie Buisson

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

22 €

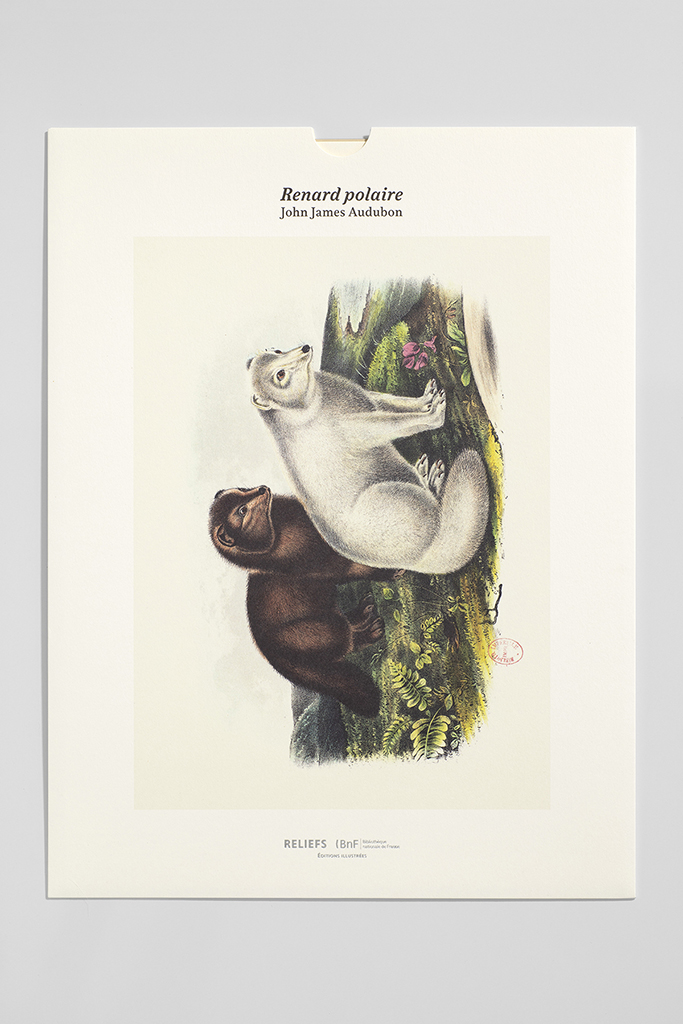

Renard polaire

« D’après nature ! Combien de fois ces mots ont-ils été prononcés, alors qu’il suffit d’un regard à celui qui a observé les formes parfaites et splendides des oiseaux, des quadrupèdes et d’autres êtres sortis des mains de la Nature, pour s’apercevoir que leur représentation n’est pas celle de la Nature vivante ! »

John James Audubon

Immortalisé par John Woodhouse Audubon, second fils de John James et auteur de la moitié des 150 illustrations de l’ouvrage signé par son père, le renard arctique d’hiver et d’été (volume 3, planche 121) pose sur un fond brossé par son frère aîné Victor, également responsable de la réalisation, de l’impression et de la commercialisation du projet. En 1843, John James Audubon parcourt 2 000 km dans la Prairie américaine pour documenter à ses frais les nombreux mammifères qui la peuplent. Fasciné par les plus gros d’entre eux et sa santé déclinant, il laissera à son retour son cadet dessiner les plus petits. Après cinq ans d’un travail intense et familial auquel participe l’éminent lithographe John T. Bowen (1801-1856) et que soutiennent 300 souscripteurs, paraissent sur un format « éléphant » (68,5 cm x 55,5 cm) les trois volumes de The Viviparous Quadrupeds of North American, le plus vendu des grands livres illustrés dans les États-Unis du XIXe siècle.

Date de publication : 1845-1846

John James Audubon

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

22 €

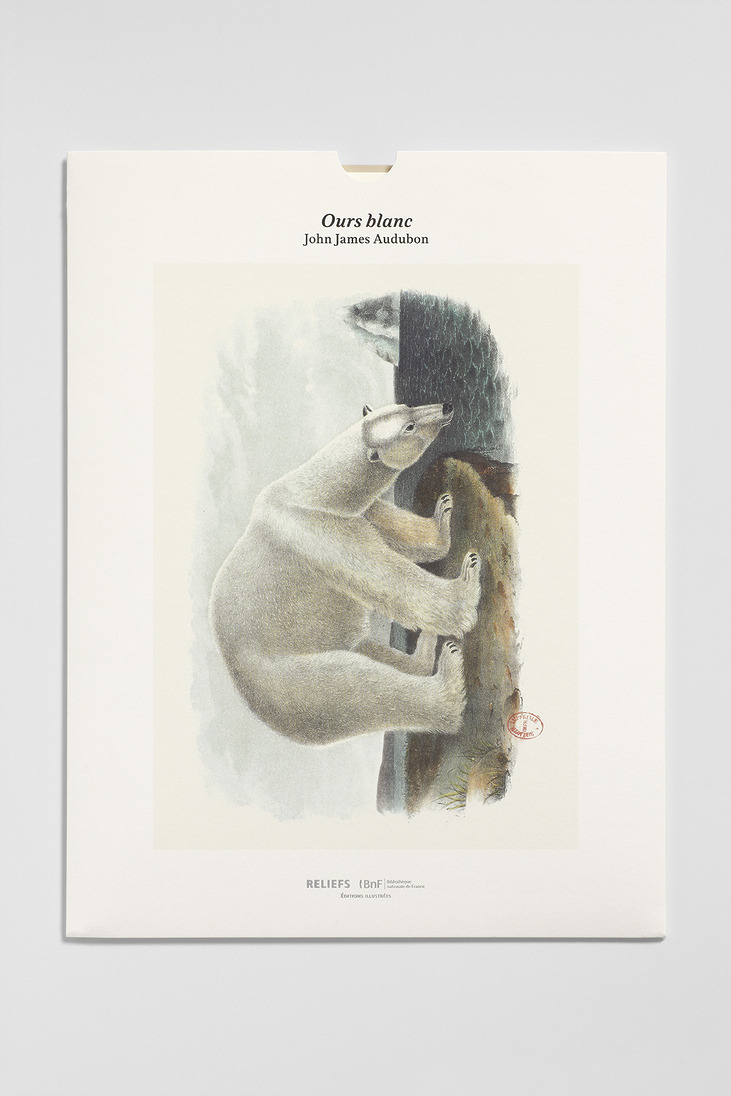

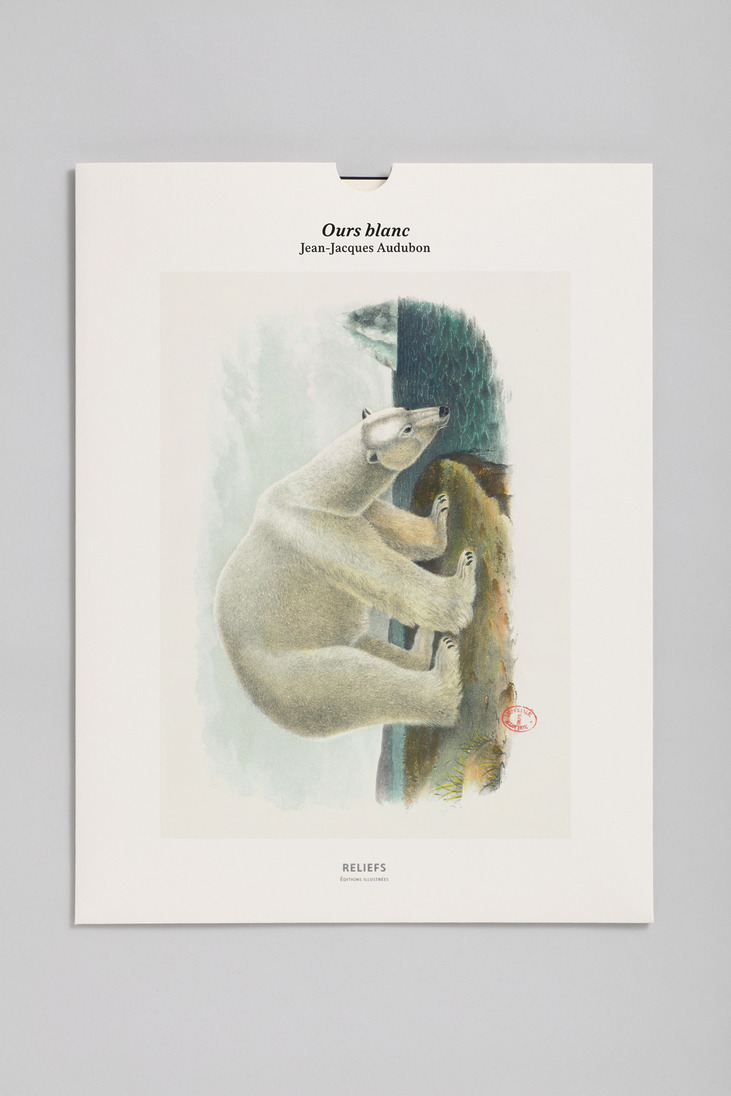

Ours polaire

« Un vrai défenseur de la nature sait que le monde ne lui est pas donné par ses parents, mais qu’il l’emprunte à ses enfants. »

John James Audubon

Entre 1846 et 1853, The Viviparous Quadrupeds of North America est publié en 3 volumes de 150 planches de 56 x 71 cm, imprimées et coloriées à la main par J.T. Bowen de Philadelphie, et 3 volumes de textes. Cette planche 91 a été « dessinée d’après nature par J.W. Audubon », le fils qui prend souvent à cette époque le relais de son père dont la santé décline et reproduit son style à s’y méprendre, en particulier dans le traitement pictural des décors naturels. Ursus maritimus y est raconté sur douze pages par son cosignataire John Bachman (1790-1874), pasteur luthérien anti-esclavagiste et naturaliste spécialiste des animaux du sud des États-Unis, dont le Unity of the Human Race, publié en 1850, contribuera au développement de la théorie de l’évolution.

Date de publication : 1846-1853

John James Audubon

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

22 €

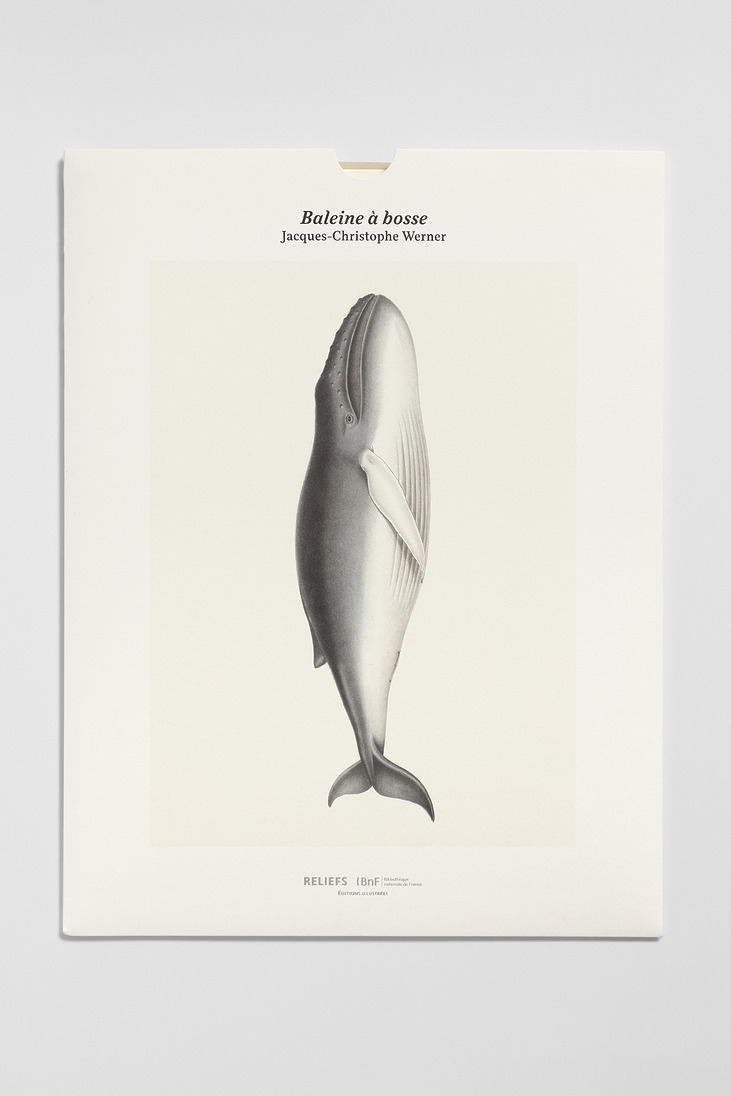

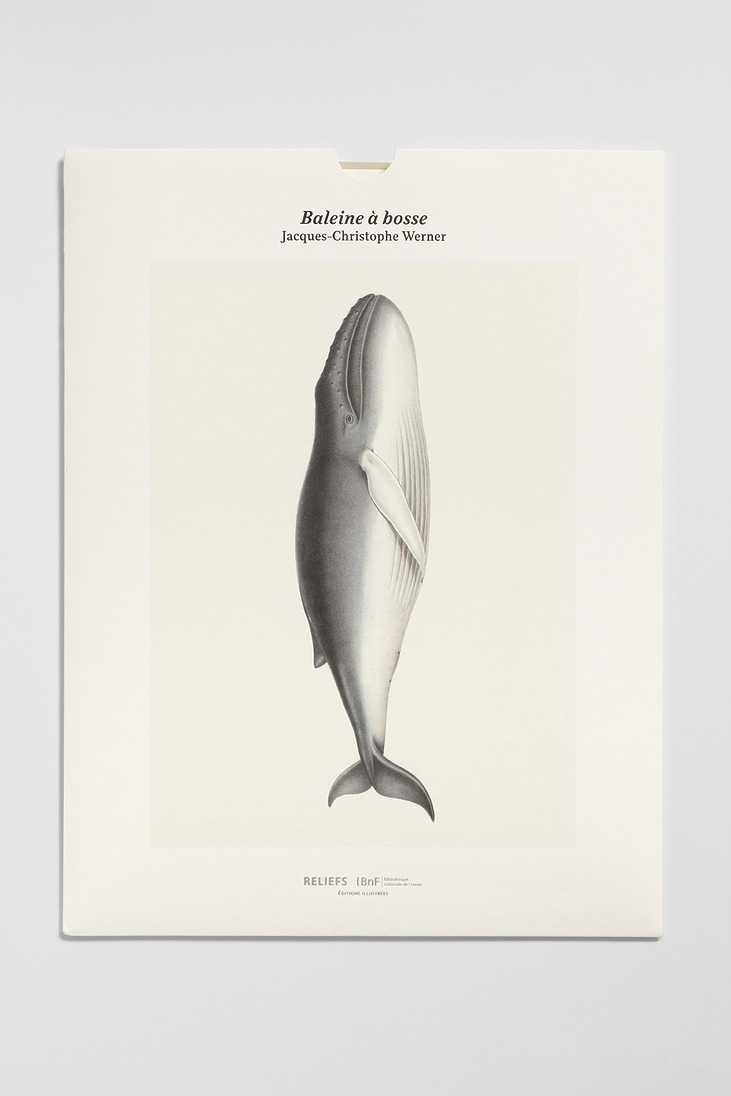

Baleine à bosse

« Ma façon de voir n’ayant pas changé depuis la publication du premier voyage de l’Astrolabe, cette fois, le style que j’emploierai sera encore simple et modeste ; mais aussi clair, aussi précis qu’il me sera possible de le rendre. En effet, il m’a toujours semblé que c’est le seul vraiment approprié à ces sortes de publications ; elles doivent être le récit fidèle et sincère des événements qui ont eu lieu dans le cours du voyage : l’exposé consciencieux des observations et des faits recueillis dans l’intérêt de la science.»

Jules Dumont d’Urville

En dix volumes, plus un atlas, ce « voyage » illustré de 200 planches et de près de 70 cartes documente dans le plus infime détail le périple de quatre années effectué par l’officier de marine Jules Dumont d’Urville (1790-1842). L’« inventeur » de la Vénus de Milo, féru de phrénologie et déjà grand explorateur de l’Océanie, a obéi à l’intérêt passionné de Louis-Philippe et à la lettre de mission détaillée du ministre de la Marine, qui exige « une pointe vers le pôle austral » pour griller la politesse aux Anglais et aux Américains. Il a mené ses deux corvettes jusqu’à plus de 66° de latitude, aux bords d’une terre glacée où il a planté en janvier 1840 le drapeau français et qu’il a baptisée Terre Adélie en l’honneur de sa femme Adèle (deux ans plus tard, ils périront avec leur fils dans la catastrophe ferroviaire de Meudon).

Date de publication : 1798-1856

Jean Christophe Werner

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BnF

22 €

Cacatoès et grenade

« Au milieu du vert feuillage des arbres à gomme brillent, comme autant de fleurs vivantes, les cacatoès étincelants. »

Ohara Koson

Réalisée dans la seconde moitié de la carrière d’Ohara Koson, cette estampe kacho-e (« oiseaux et fleurs ») a probablement été éditée par Shōzaburō Watanabe, force motrice du « renouveau pictural » (shin-hanga) au Japon. Exécuté avec une remarquable précision, le plumage du cacatoès se détache sur un fond ténébreux et dialogue avec la vivacité d’une grenade pulpeuse, aussi soigneusement détaillée. L’éclat de la prunelle de l’oiseau confère à l’ensemble une atmosphère vivante et gracieuse, à même de séduire les amateurs étrangers de l’époque.

Date de publication : 1925-1936

Ohara Koson

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

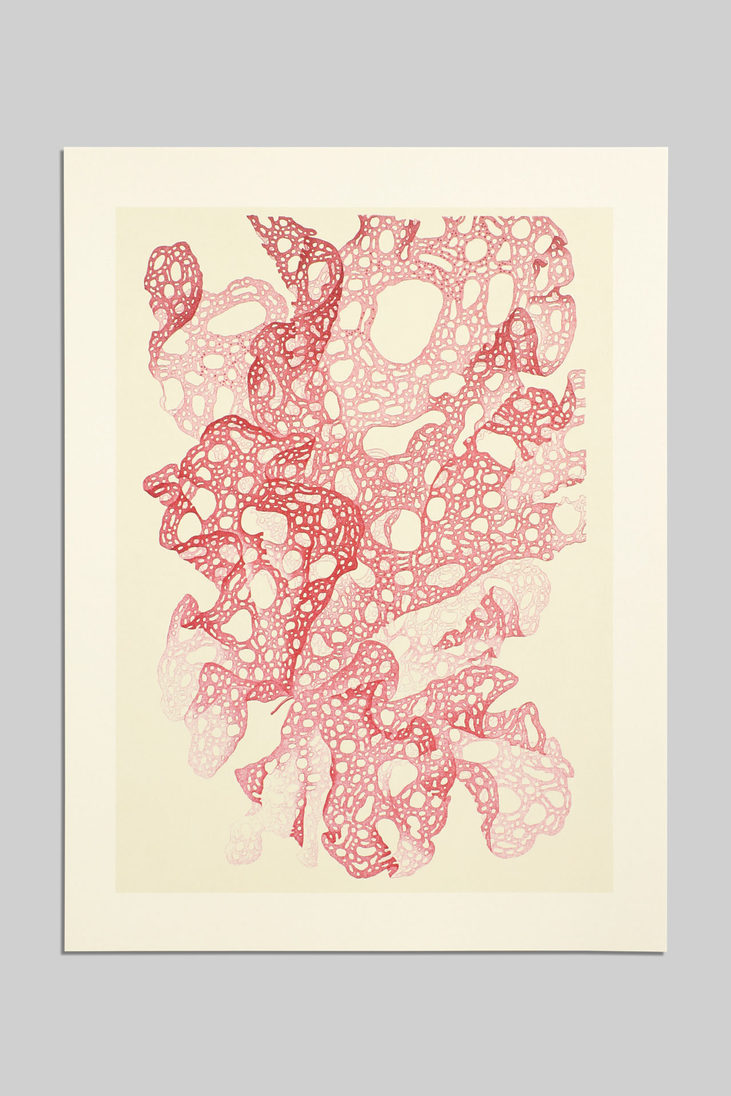

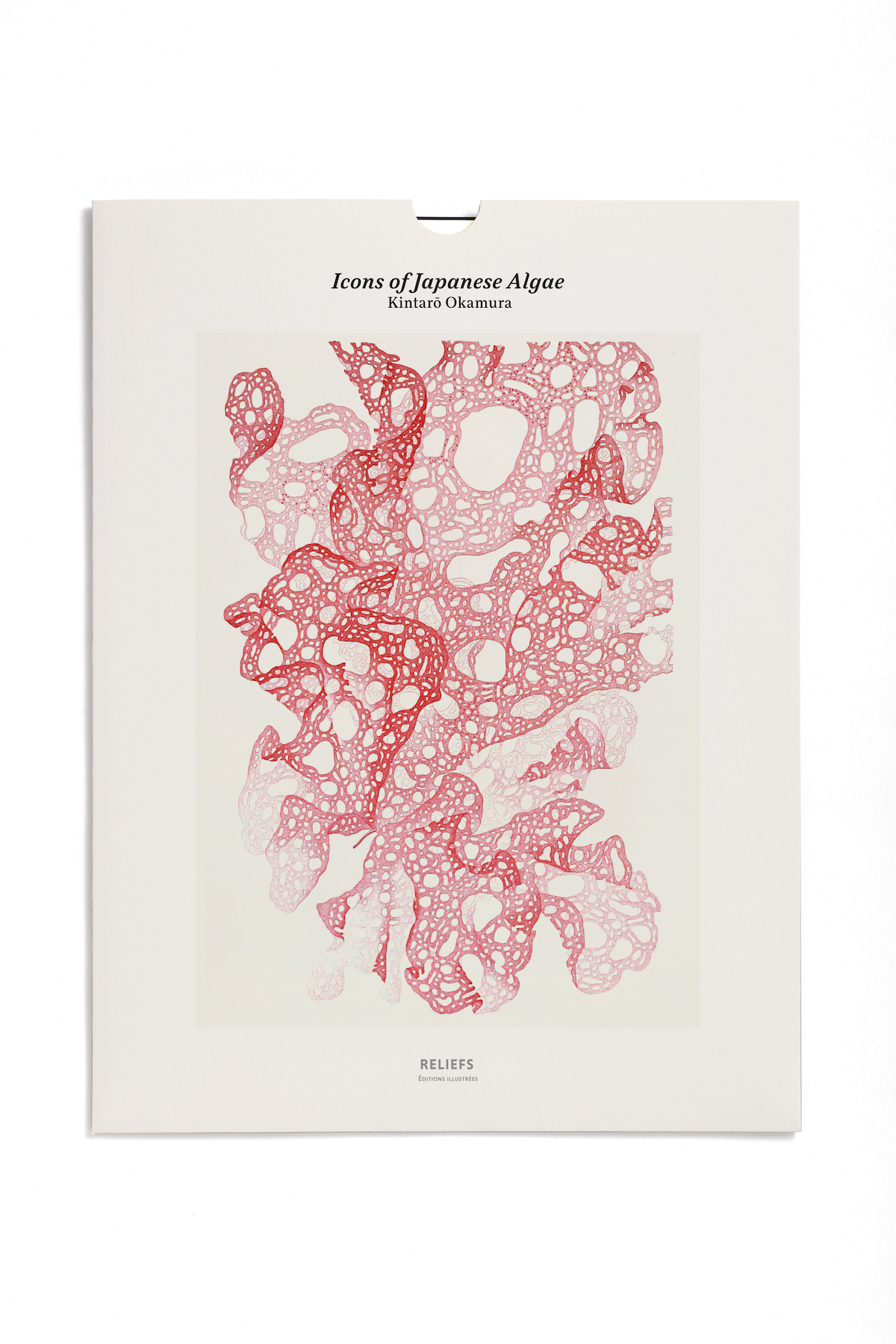

Tsukasa-ami

« Les cystocarpes sont des points minuscules rouge sombre disséminés dans la substance de la fronde. Les filaments de la région médullaire sont faiblement imbriqués. D’un pourpre profond quand elle est fraîche, l’algue passe par toutes les nuances du rouge rosé au jaunâtre et au blanc. »

Kintarō Okamura

Publié entre 1907 et 1942, Icons of Japanese Algae est un ensemble de quatre volumes dus au botaniste et pédagogue Kintarō Okamura. Rédigés en japonais et en anglais, ils offrent une synthèse de ses recherches sur les algues de son pays et sont accompagnés de planches naturalistes mono-chromes, le plus souvent dans des teintes rouges-rosées. L’algue rouge présentée ici, Kallymenia cribrosa (en japonais, tsukasa-ami), figure sur la planche 86 du deuxième volume. Sa forme ondulée aux contours arrondis est percée de trous irréguliers qui lui donnent un élégant aspect filigrané.

Ouvrage original : Icons of Japanese Algae

Date de publication : 1907-1942

Kintarō Okamura

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

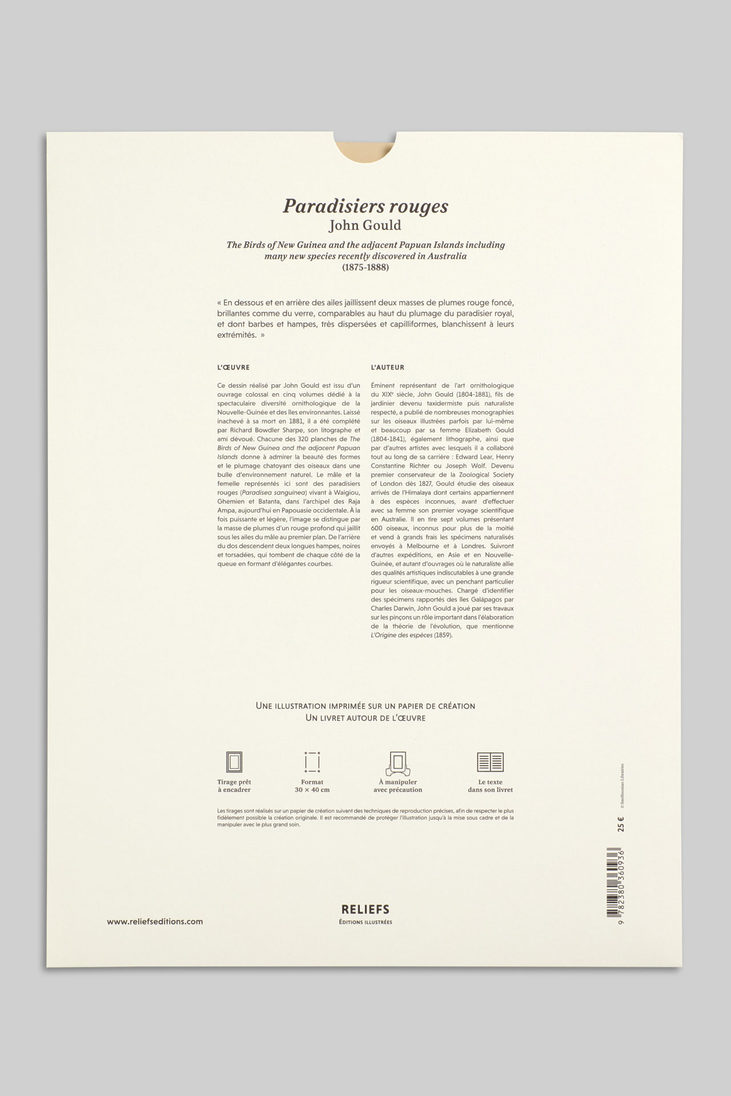

Paradisiers rouges

« En dessous et en arrière des ailes jaillissent deux masses de plumes rouge foncé, brillantes comme du verre, comparables au haut du plumage du paradisier royal, et dont barbes et hampes, très dispersées et capilliformes, blanchissent à leurs extrémités. »

John Gould

Ce dessin de John Gould est issu de The Birds of New Guinea and adjacent Papuan Islands including many new species recently discovered in Australia (1875-1888), colossal ouvrage en cinq volumes dédié à la spectaculaire diversité ornithologique de Nouvelle-Guinée. Laissé inachevé à la mort de l’auteur en 1881, il a été complété par les soins de son ami le zoologiste Richard Bowdler Sharpe (1847-1909). Chacune des 320 planches donne à admirer le plumage chatoyant des oiseaux dans leur environnement naturel. Ici, le mâle et la femelle sont deux paradisiers rouges (Paradisea sanguinea) vivant dans les îles de Waigeo, Ghemien et Batanta en Papouasie occidentale. Remarquablement exécutée, l’illustration se distingue par la masse de plumes d’un rouge profond qui jaillit sous les ailes de l’oiseau au premier plan et qui joue avec les deux longues hampes, noires et torsadées, tombant de chaque côté de la queue en d’élégantes courbes.

Ouvrage original : The Birds of New Guinea and adjacent Papuan Islands including many new species recently discovered in Australia

Date de publication : 1875-1888

John Gould

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

Le Flamboyant

« Cet arbre fait un effet magnifique lorsque, à l’approche de la saison pluvieuse, avant que ces écailles (qui sont éphémères) repoussent, il se montre dans toute sa splendeur. Le rouge éclatant de ses énormes grappes lui a sans doute valu son surnom de « flamboyant ». »

Berthe Hoola van Nooten

Cette planche réalisée par Berthe Hoola van Nooten est issue de l’ouvrage Fleurs, Fruits et Feuillages, choisis de l’île Java : peints d’après nature (1863), dédié à la spectaculaire diversité de la flore insulaire que l’artiste a découverte avec l’aide du naturaliste javanais Radhen Salikin. Chacune des 40 planches explose de formes ondoyantes et de couleurs chatoyantes, magnifiquement rendues par les chromolithographies de Pieter de Pannemaecker, imprimeur et peintre à Gand. La plante représentée ici, le bien nommé flamboyant (Delonix regia) exhibe de grandes fleurs disposées en grappes et travaillées dans une subtile palette de roses et de rouges, rehaussés de quelques touches blanches. Comme toutes les autres planches, elle est accompagnée d’un texte décrivant ses usages culinaires, médicinaux et ethnobotaniques.

Ouvrage original : Fleurs, Fruits et Feuillages, choisis de l’île Java : peints d’après nature

Date de publication : 1863

Berthe Hoola van Nooten

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

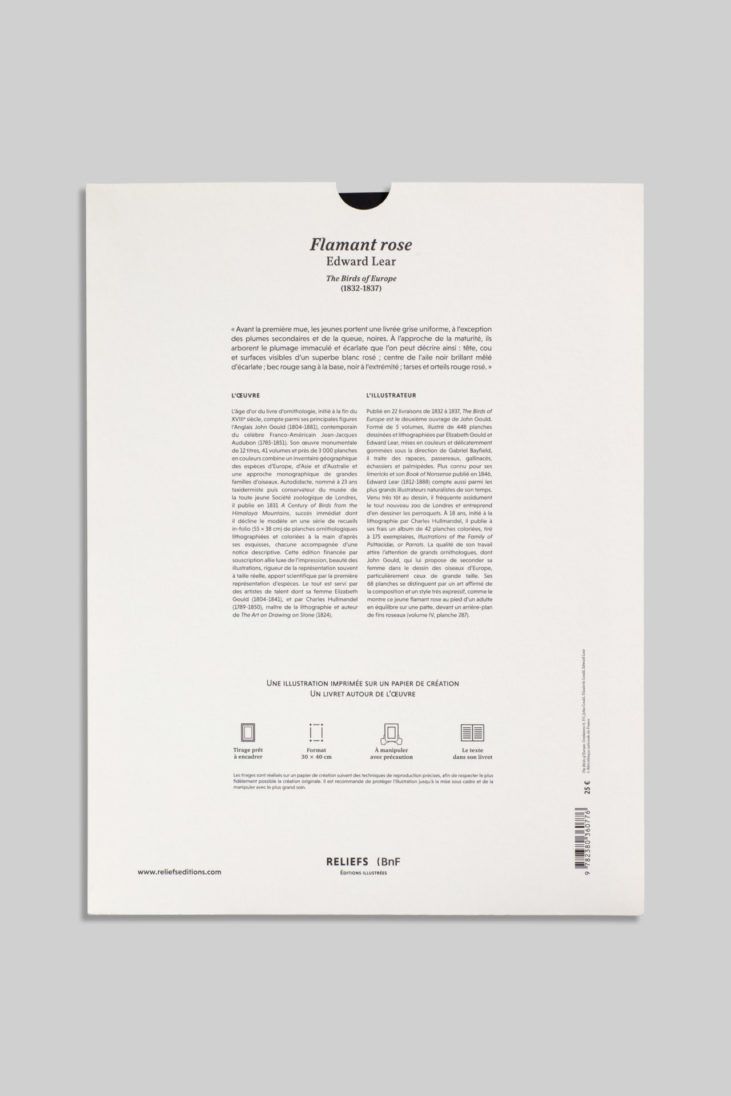

Flamant rose

« Avant la première mue, les jeunes portent une livrée grise uniforme, à l’exception des plumes secondaires et de la queue, noires. À l’approche de la maturité, ils arborent le plumage immaculé et écarlate que l’on peut décrire ainsi : tête, cou et surfaces visibles d’un superbe blanc rosé ; centre de l’aile, noir brillant mêlé d’écarlate ; bec rouge sang à la base, noir à l’extrémité ; tarses et orteils rouge rosé. »

John Gould

L’âge d’or du livre d’ornithologie, initié à la fin du XVIIIe siècle, compte parmi ses principales figures l’Anglais John Gould (1804-1881), contemporain du célèbre Franco-Américain Jean-Jacques Audubon (1785-1851). Son œuvre monumentale de 12 titres, 41 volumes et près de 3 000 planches en couleurs combine un inventaire géographique des espèces d’Europe, d’Asie et d’Australie et une approche monographique de grandes familles d’oiseaux. Autodidacte, nommé à 23 ans taxidermiste puis conservateur du musée de la toute jeune Société zoologique de Londres, il publie en 1831 A Century of Birds from the Himalaya Mountains, succès immédiat dont il décline le modèle en une série de recueils in-folio (55 × 38 cm) de planches ornithologiques lithographiées et coloriées à la main d’après ses esquisses, chacune accompagnée d’une notice descriptive. Cette édition financée par souscription allie luxe de l’impression, beauté des illustrations, rigueur de la représentation souvent à taille réelle, apport scientifique par la première représentation d’espèces. L’esthétique est servie par des artistes de talent, dont sa femme Elizabeth Gould (1804-1841), et par Charles Hullmandel (1789-1850), maître de la lithographie et auteur de The Art on Drawing on Stone (1824).

Publié en 22 livraisons de 1832 à 1837, The Birds of Europe est le deuxième ouvrage de John Gould. Formé de 5 volumes, illustré de 448 planches dessinées lithographiées par Elizabeth Gould et Edward Lear, mises en couleurs et délicatemment gommées sous la direction de Gabriel Bayfield, il traite des rapaces, passereaux, gallinacés, échassiers et palmipèdes. Plus connu pour ses limericks et son Book of Nonsense publié en 1846, Edward Lear (1812-1888) compte aussi par les plus grands illustrateurs naturalistes de son temps. Venu très tôt au dessin, il fréquente assidument le tout nouveau zoo de Londres et entreprend d’en dessiner les perroquets. À 18 ans, initié à la lithographie par Charles Hullmandel, il publie à ses frais un album de 42 planches coloriées, tiré à 175 exemplaires, Illustrations of the Family of Psittacidæ, or Parrots. La qualité de son travail attire l’attention de grands ornithologues, dont John Gould, qui lui propose de seconder sa femme dans le dessin des oiseaux d’Europe, particulièrement ceux de grande taille. Ses 68 planches se distinguent par un art affirmé de la composition et un style très expressif, comme le montre ce jeune flamant rose au pied d’un adulte en équilibre sur une patte, devant un arrière-plan de fins roseaux (volume IV, planche 287).

Ouvrage original : The Birds of Europe

Date de publication : 1832-1837

Edward Lear

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BNF

22 €

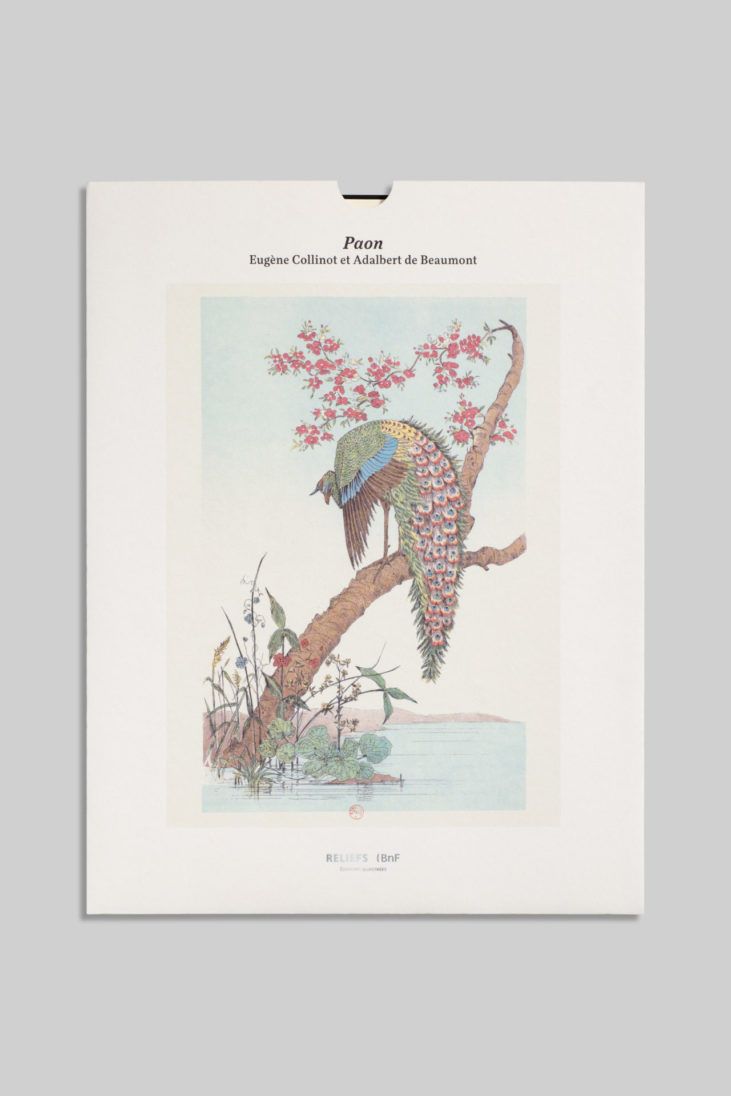

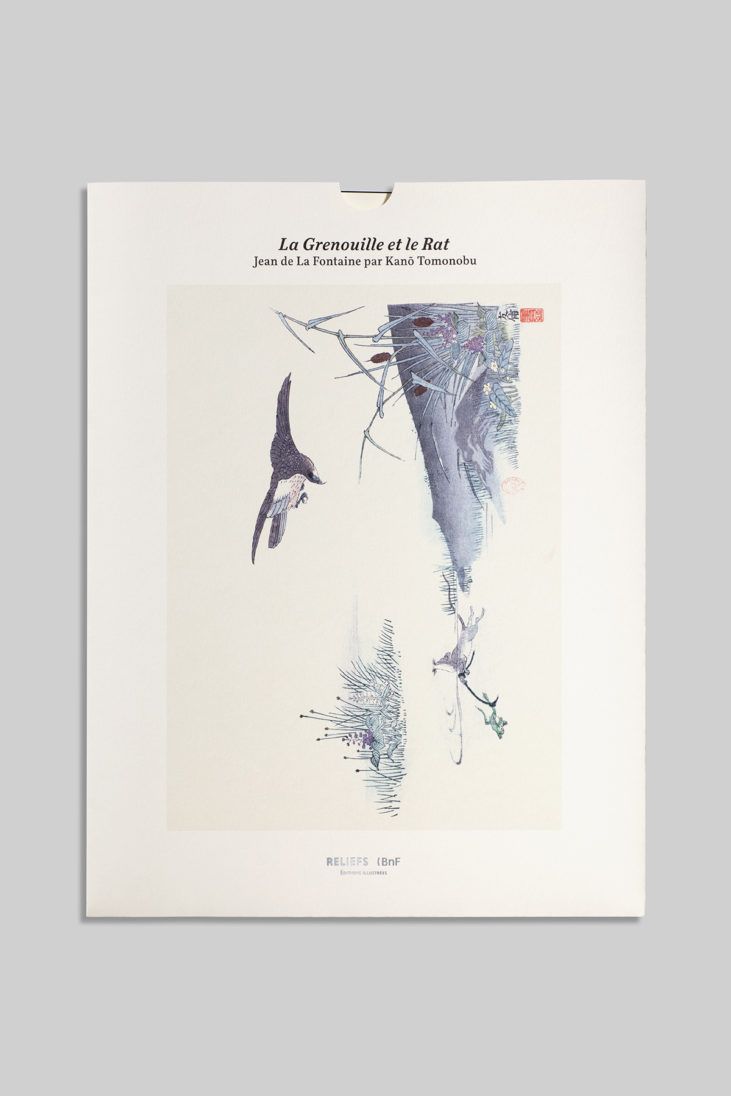

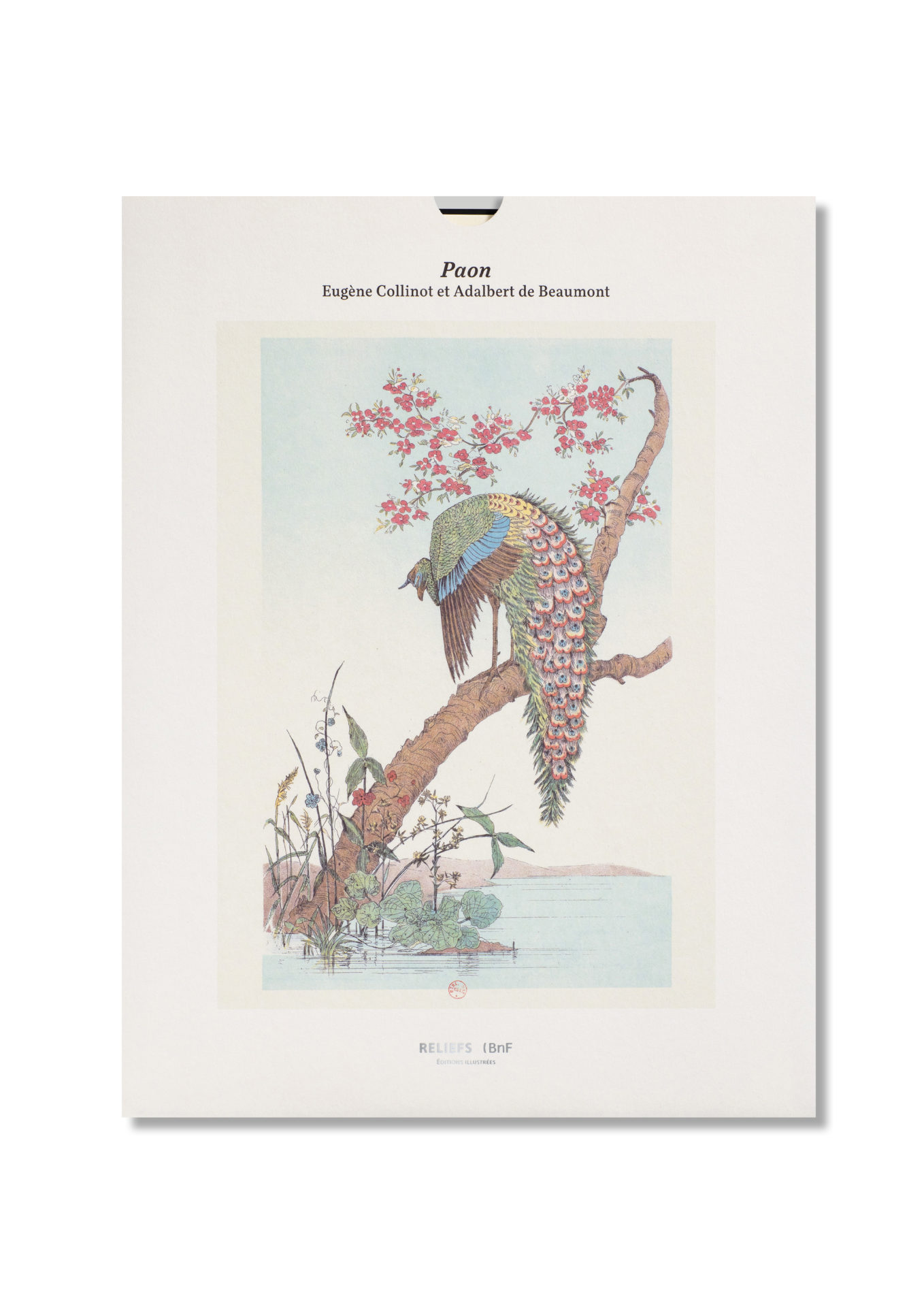

Paon

« Grâce à de patientes recherches, les plus beaux modèles de l’industrie japonaise ont pris en ces dernières années le chemin de l’Europe. Parmi eux, il faudra qu’on choisisse désormais ceux qui, à la saveur du terroir, joignent aussi la beauté éclectique qui n’a pas de patrie ; on devra particulièrement s’attacher aux sujets qui s’adapteront sans efforts aux exigences et aux coutumes de notre culture occidentale. »

Siegfried Bing

Formant l’un des volumes de l’Encyclopédie des Arts décoratifs de l’Orient pour l’art et l’industrie (avec Ornements de la Perse, Ornements arabes et Ornements vénitiens, hindous, russes, etc.), Ornements du Japon rassemble 40 planches d’arbres, de fleurs, d’insectes, d’oiseaux et de motifs divers « reproduits, par le procédé chromolithographique, dans la ravissante harmonie de leur éclat primitif », s’enchante dans sa préface François Favre (1819-1892), journaliste républicain et bibliothécaire au Conservatoire national des arts et métiers. Hormis deux planches tirées de la collection du baron Jean-Baptiste Louis Gros (1793-1870), diplomate en Chine et au Japon, les délicates illustrations gravées à l’eau-forte et à la pointe sèche proviennent d’estampes, de peintures et de vases collectés en France auprès d’artistes, de collectionneurs et d’ambassadeurs. Le « japonisme », né avec l’ouverture du pays à l’Occident sous l’ère Meiji, est alors en pleine floraison, au prix de quelques approximations : « En copiant la nature, le Japonais […] ne songe pas à la réformer. Semblable, sur ce point et sur quelques autres, à nos artistes du Moyen Âge, il ne met, nulle part, dans ses compositions, cette symétrie chère aux Grecs et aux Romains et dont le maître unique qu’il a choisi (la nature) ne lui a donné aucun modèle. » Il n’empêche, « les artistes décorateurs européens n’ont pas tardé à comprendre qu’il y avait là une source féconde d’idées nouvelles »

À Boulogne en 1863, l’entreprise de céramique Collinot et Cie scelle l’association de deux amis : le Mosellan Eugène Collinot (1824-1889), chimiste, et le Parisien Adalbert de la Bonninière de Beaumont (1809-1869), scion de généraux d’Empire et excellent dessinateur. De ses nombreux voyages dans le bassin méditerranéen et jusqu’en Laponie (mais jamais au Japon), ce dernier a rapporté quantité de céramiques et de croquis et tous deux se passionnent pour « l’art industriel », que Léon de Laborde (1807-1869), homme politique, archéologue et historien, oppose ardemment à « l’art pour l’art » initié par Théophile Gautier. Les créations communes de Collinot et Cie, qui assure aussi dans ses murs un enseignement pratique pour adolescents, sont exposées avec succès à l’Exposition universelle de 1867, deux ans avant la disparition de Beaumont. À le lire aujourd’hui, celui-ci apparaît comme un étonnant prophète du design, autant que des temps modernes : « À une époque comme la nôtre, qui ne croit même pas à son lendemain, où la soif de gain invente des moyens de production si rapides qu’ils ne permettent plus aux idées de mûrir, il est essentiel de rappeler à l’industrie qu’elle n’est rien sans l’art, et à l’art qu’il ne devient grand qu’à la condition d’avoir un but et de ne jamais renier, à la manière des parvenus, l’industrie qui est à la fois sa mère, sa fille et sa sœur. »

Ouvrage original : Recueil de dessins pour l’art et l’industrie. Ornements du Japon

Date de publication : 1880-1882

Adalbert de Beaumont et Eugène Collinot

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BNF

22 €

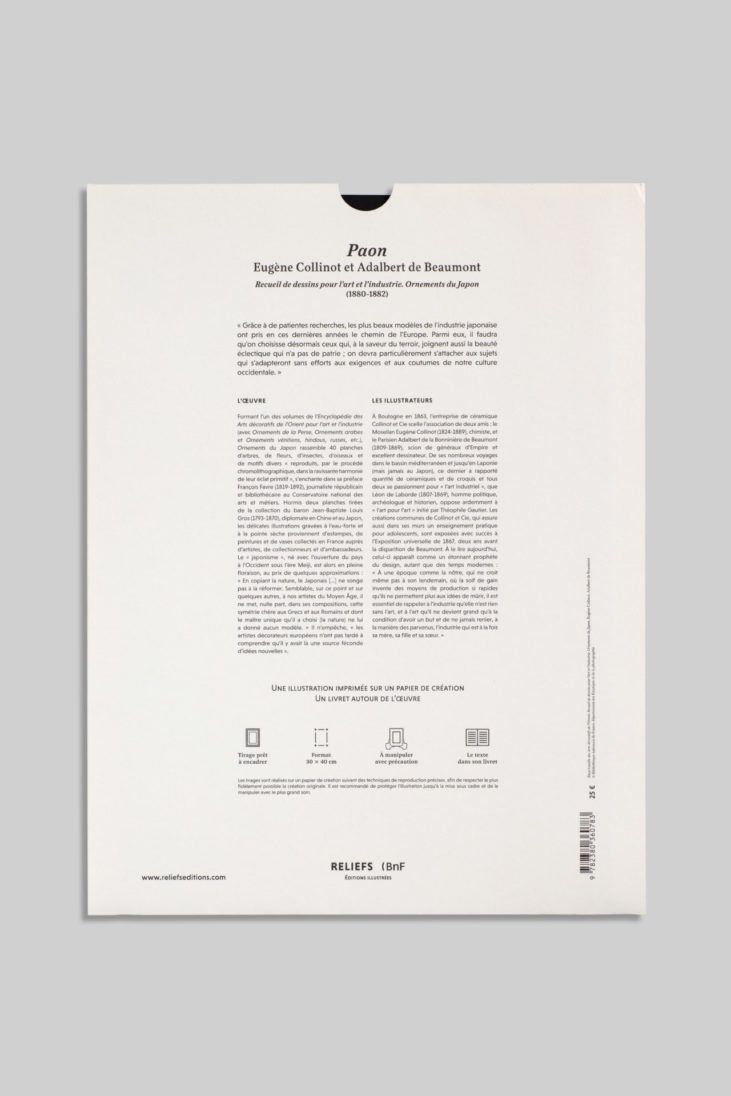

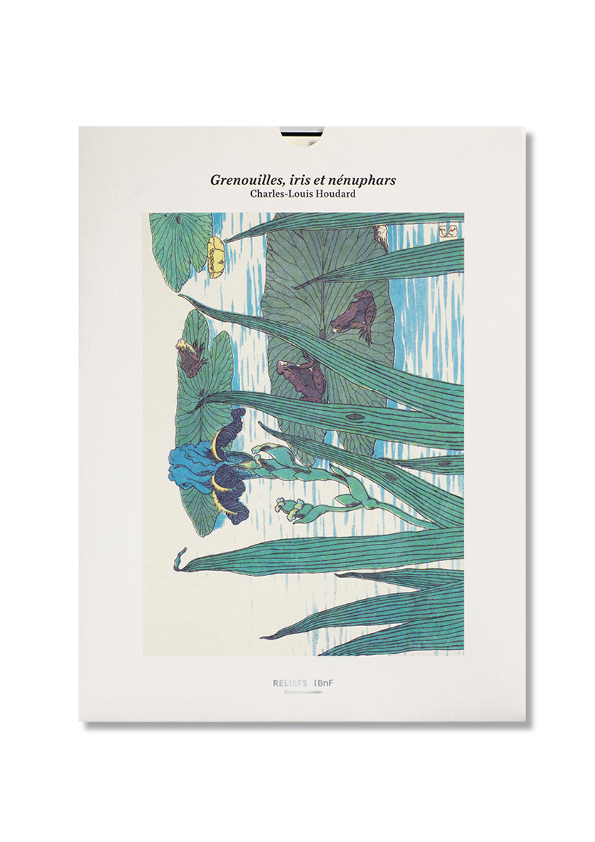

Grenouilles, iris et nénuphars

« On s’est longtemps représenté l’Europe et l’Asie comme deux mondes évoluant à part, fermés l’un à l’autre par des barrières infranchissables, modelant chacun pour son compte des dieux, une métaphysique, une éthique, un art qui s’opposent dans leur forme et dans leur principe. Les résultats acquis depuis un demi-siècle par les études orientales nous montrent au contraire qu’elles ont eu de tout temps des relations actives, se sont plus ou moins connues et se sont fait aussi réciproquement des emprunts.»

Henri Focillon

Cette eau-forte en couleurs paraît à l’apogée en France du « japonisme », marqué par l’ouverture, dix ans après le musée Guimet, du musée Cernuschi dédié à l’art extrême-oriental, et la renaissance de l’estampe, portée par le succès récent de L’Estampe originale (1888-1895), proposant sous forme d’albums d’un prix relativement modique des œuvres inédites sur cuivre, bois et pierre. Toulouse-Lautrec ornait le premier numéro, Gauguin, Pissarro, Bonnard, Odilon Redon et bien d’autres ont participé à l’aventure et en 1894, Charles-Louis Houdard y a publié sa première aquatinte (gravure à l’eau-forte) intitulée « Grenouilles et iris ». Il la republie quatre ans plus tard sous un nouveau titre dans Impressions de voyage, recueil de dix estampes tiré à 25 exemplaires. Les iris, largement inspirés de la série des « Grandes Fleurs » de Hokusai (vers 1830), sont associés au Japon à la fécondité du printemps, à la nostalgie du passé et à la virilité des samouraïs (leurs feuilles ressemblent à des katana, des sabres) ; les grenouilles (kaeru, qui veut aussi dire « retour ») sont censées porter chance aux voyageurs ; et les nénuphars symbolisent la lutte pour la vie. Quant au style, il suit à la lettre les règles du kachō-ga, l’art de peindre les animaux, les insectes, les plantes et les fleurs, porté à la perfection par Hokusai (1760-1849) et Hiroshige (1797-1858).

Né et mort à Neuilly, Charles-Louis Houdard (1855-1931), ancien élève de l’École des beaux-arts de Paris, expose Les Bords de l’Oise à Précy, une aquarelle, au Salon de 1888 avant de se tourner résolument vers la gravure. Représenté à partir de 1895 par la galerie Siegfried Bing, principal négociant en art japonais et initiateur de l’Art nouveau, il consacre ses estampes en couleurs à ses sujets favoris, paysages maritimes, animaux, fleurs et insectes des campagnes, et à son esthétique d’élection, celle du Japon. Ses eaux-fortes, souvent non datées, ne sont jamais tirées à plus de 50 exemplaires. Pour faire avancer sa technique comme ses goûts, il est membre de la Société de la gravure originale en couleurs fondée par le peintre Jean-François Raffaëlli (1850-1924) et de la Société des amis de l’art japonais, fondée par Siegfried Bing (1838-1905), lequel organise de 1892 à 1905 des dizaines de dîners très courus — y compris par Clemenceau — et annoncés par de magnifiques cartons d’invitation « à la manière japonaise », dont un bon nombre de la main de Houdard. Selon un convive, le journaliste et collectionneur Raymond Koechlin (1860-1931), « on n’y parlait qu’estampe et l’habitude était prise que chacun en apportât quelques-unes pour les soumettre à l’admiration de ses collègues ».

Ouvrage original : Impressions de voyage

Date de publication : 1898

Charles-Louis Houdart

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BNF

22 €

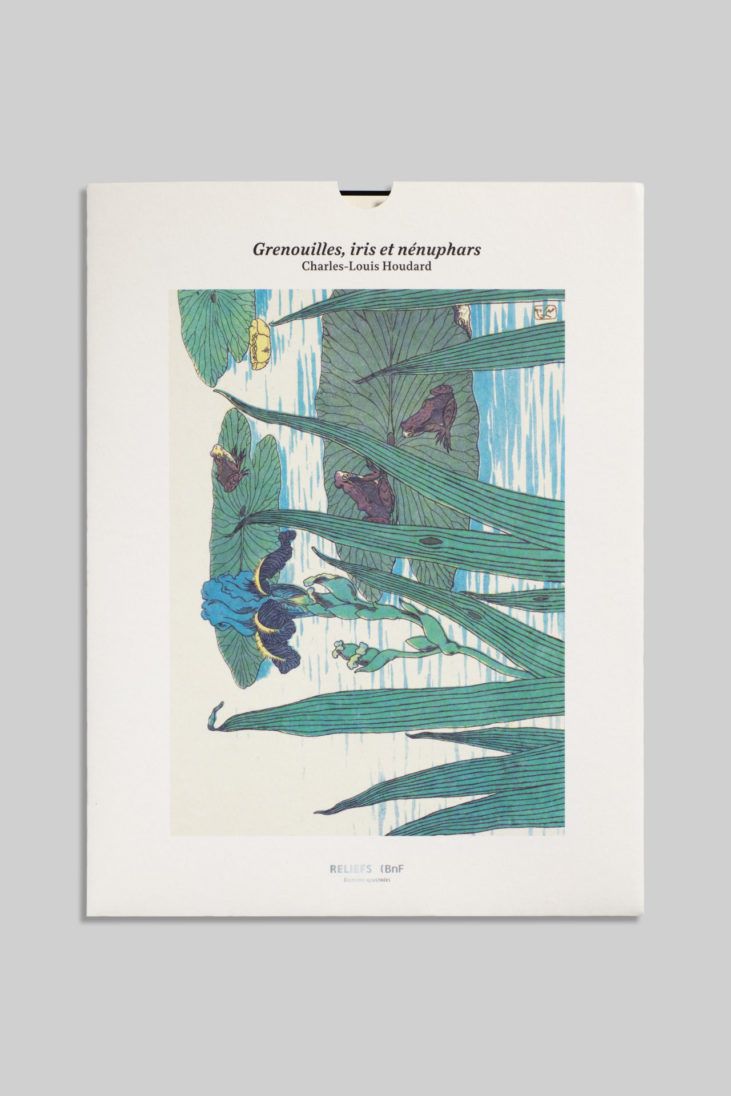

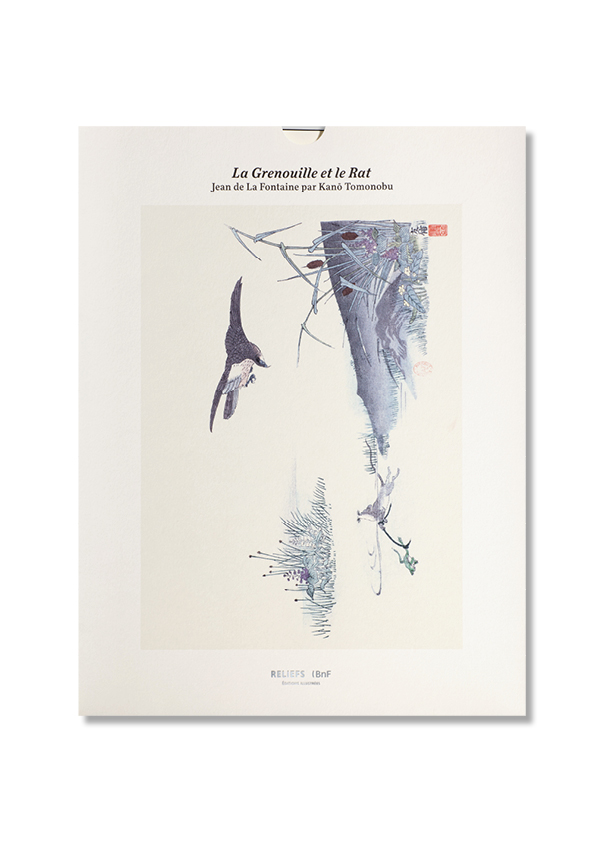

La Grenouille et le Rat

« Un rat plein d’embonpoint, gras, et des mieux nourris, / Et qui ne connaissait l’Avent ni le Carême, / Sur le bord d’un marais égayait ses esprits. / Une grenouille approche, et lui dit en sa langue : / Venez me voir chez moi, je vous ferai festin. »

L’entrée dans l’ère Meiji en 1868 ouvre le Japon au monde extérieur et favorise l’engouement de l’Occident pour son art, donnant naissance au « japonisme ». Témoin de ce phénomène est la publication en 1894 à Tokyo de ce Choix de fables, rencontre entre deux monuments culturels, la littérature française du XVIIe siècle et l’estampe japonaise. Ambitionnant de faire connaître l’art de l’ukiyo-e (« image du monde flottant »), magnifié par Hokusai, Utamaro ou Hiroshige, l’historien et collectionneur d’art Pierre Barboutau (1862-1916) confie l’illustration de La Fontaine à cinq de leurs brillants successeurs.Diffusée en France par Flammarion, l’édition, entièrement en français, s’ancre dans la tradition nipponne : gravure sur bois en couleurs par Kimura Tokutarô, impression sur un seul côté du feuillet plié en gouttière, tirage initial par l’imprimerie de Tsukiji-Tokyo sous la direction de Shigeri Magata à 350 exemplaires numérotés sur papier japonais de luxe (150 sur torinoko et 200 sur hôsho), outre un tirage plus modeste sur papier crêpe (chirimen) à l’extraordinaire souplesse, brochage yamato-toji en 2 volumes in-octavo noués par des cordons de soie noués sur le dessus des couvertures…Choisies en fonction de « la plus ou moins grande difficulté rencontrée à traduire le sens de ces fables aux artistes japonais», ces 28 récits sont presque exclusivement animaliers, facilitant ainsi leur transposition imagée dans la tradition de l’ukiyo-e.

Chaque fable est illustrée d’une double page gravée sur bois en couleurs et de deux vignettes en noir en tête et cul-de-lampe. Le plus jeune artiste, Kajita Hanko (1870-1917), illustre onze fables avec une prédilection pour le renard, figure de l’imaginaire japonais associée à la divinité Inari ; Okakura Shûsui (1867-1950) réalise six compositions, Kanô Tomonobu (1843-1912) cinq, Kawanabe Kyôsui (1868-1935) quatre et Eda Sadahiko (dates inconnues) deux. Chacun livre à sa façon sous un trait fin et alerte une vision épurée du spectacle de la nature. Quelques citations s’insinuent au fil des pages : le quartier de Nihonbashi peint par Hiroshige apparaît dans La Tortue et les deux canards ; le mont Fuji emprunté à Hokusai domine Le Dragon à plusieurs têtes et le Dragon à plusieurs queues ; Eda Sadahiko « a eu l’heureuse idée de placer la scène de la fable Le Rat et l’Huître en face de l’île d’Enoshima, connue grâce au pinceau du célèbre Outa-maro » (P. Barboutau). Sixième fable du second volume, La Grenouille et le Rat est illustrée par Kanō Tomonobu, descendant de l’école de peinture Kanō, née au XVe siècle. Laissant une large place au « blanc » du papier, ses coloris délicats invitent à la contemplation du marais alors même que l’intensité dramatique atteint son paroxysme : « Un milan qui dans l’air planait, faisait la ronde / Voit d’en haut le pauvret se débattant sur l’onde »…

Ouvrage original : Choix de fables de La Fontaine, illustrées par un groupe des meilleurs artistes de Tokyo, sous la direction de Pierre Barboutau

Date de publication : 1894

Kanō Tomonobu

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

Coédition avec la BNF

22 €

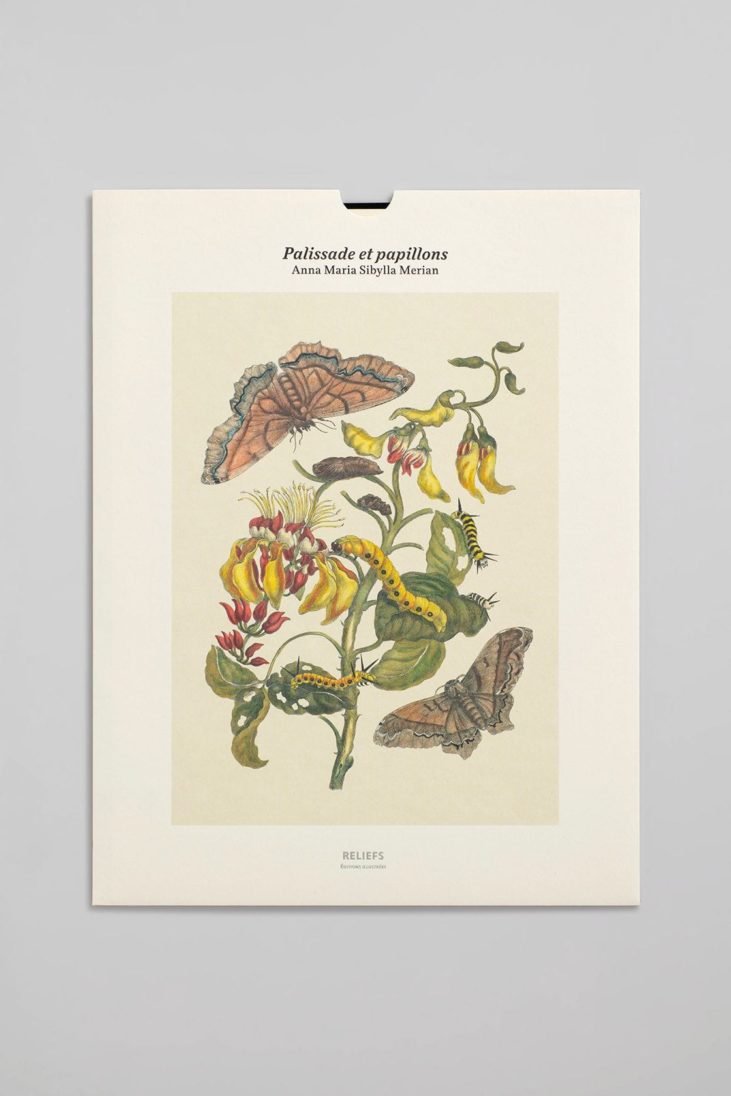

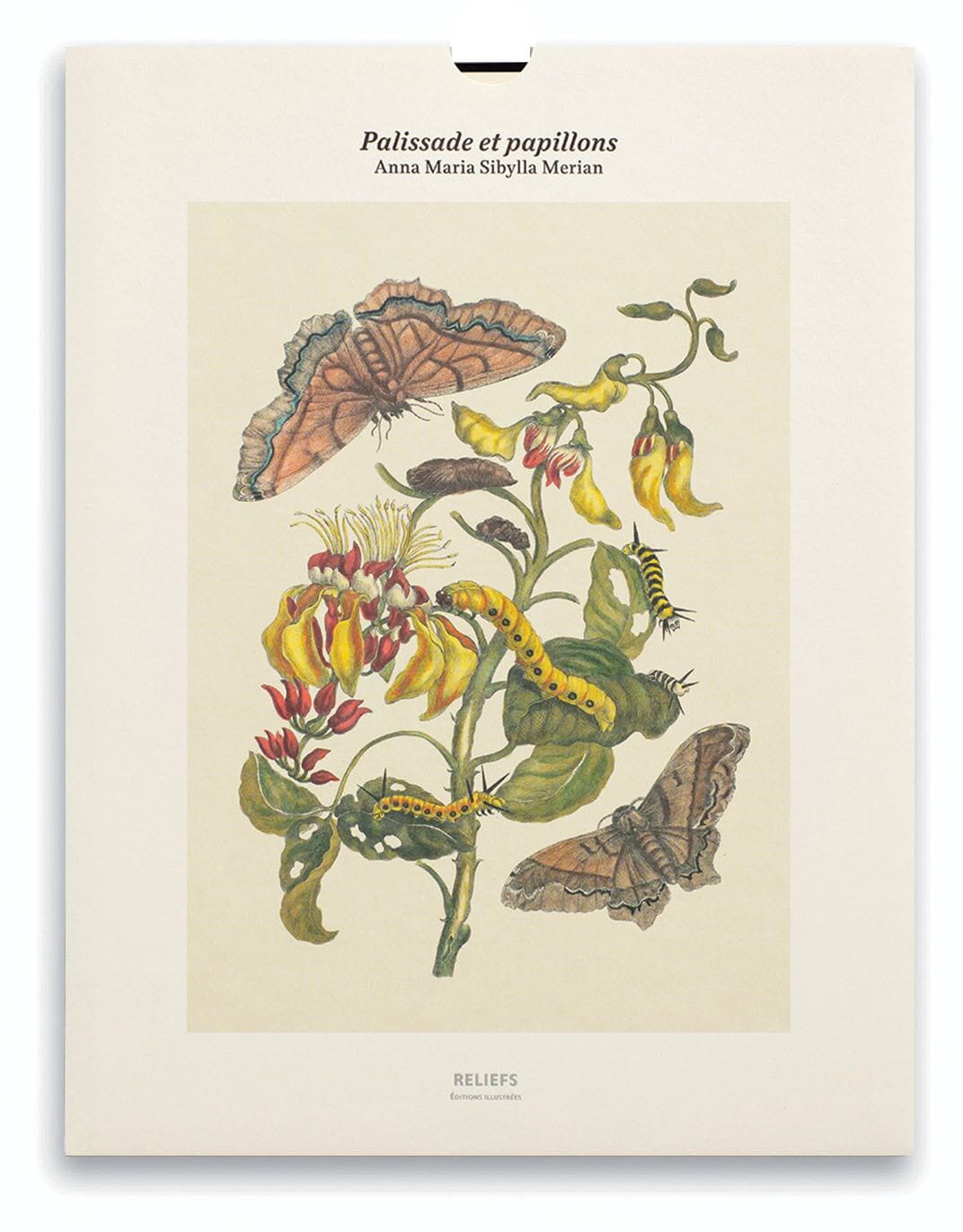

Palissade et papillons

« On voit dans cette planche une branche d’un arbre de Surinam que l’on nomme palissade dans le pays : en le fendant on en fait des ais ; les Américains en construisent leurs maisons, dont les quatre coins sont quatre solives enfoncées en terre qui servent à soutenir ces ais. Cet arbre porte une fleur jaune, épaisse et pesante, de manière que quand cette fleur est tombée, la branche se relève et croît. Les gousses qui renferment la semence forment comme un balai de bouleau, et effectivement on s’en sert quelquefois en guise de balai. Ces gousses portent beaucoup de semences qui ressemblent au millet pour la figure et la grosseur. »

Anna Maria Sibylla Merian

La Métamorphose des insectes du Surinam, publiée en latin et en néerlandais en 1705, marque d’une pierre blanche l’histoire de l’entomologie. Maria Sibylla Merian est la première à étudier et à dessiner le cycle de vie complet d’insectes, démentant ainsi les croyances remontant à Aristote selon lesquelles ces créatures jaillissaient spontanément de la boue. C’est aussi la première à présenter la faune et la flore du Surinam, colonie néerlandaise administrée depuis 1667 par la Compagnie des Indes occidentales. Cet ouvrage unique composé de soixante magnifiques gravures présente le développement et la reproduction de nombreuses espèces, araignées, papillons, fourmis, mais aussi grenouilles, serpents et lézards. Plusieurs planches décrivent dans tous leurs détails les processus de métamorphose de chenilles, larves et nymphes jusqu’au stade de papillon, coléoptère, abeille ou mouche. Les données d’observation abondent sur les plantes hôtes (et d’autres animaux tropicaux associés) et sur les relations complexes entre insectes et fleurs, anticipant avec près de deux siècles d’avance le concept de symbiose, développé en 1877 par le biologiste allemand Albert Bernhard Frank (1839-1900). Marque de son extraordinaire talent scientifique et artistique, la classification de 186 espèces de papillons par Maria Sibylla Merian est encore utilisée de nos jours.

Fille de Matthäus Merian, éditeur suisse qui a donné son nom à un magazine de voyage allemand, Maria Sibylla Merian (1647-1717) est éduquée par son beau-père, le peintre de fleurs Jakob Marrel (1613/4-1681). À 18 ans, elle épouse Johann Andreas Graff (1636-1701), peintre de monuments qu’elle suit à Nuremberg. Elle se plonge dans le cycle de vie des papillons, nourrie par la lecture de Francesco Redi (1626-1697), biologiste italien mettant en doute la génération spontanée, et publie en 1678 La Merveilleuse Transformation et l’étrange nourriture florale de la chenille. Après quoi elle quitte son mari pour le château de Waltha, dans la Frise néerlandaise, propriété du gouverneur du Surinam et refuge d’une secte illuministe. Elle y demeure tout en séjournant occasionnellement à Amsterdam, où elle empile coquillages, insectes et coraux et vit de ses illustrations. À 52 ans, elle s’embarque pour le Surinam et rentre deux ans plus tard les malles pleines de plantes, d’insectes et d’animaux inconnus. Vendu 55 gulder (environ 500 €), son chef-d’oeuvre en deux volumes, Metamorphosis insectorum Surinamensium lui attire de nombreux admirateurs, dont Pierre le Grand (1672-1725). Après sa mort, sa notoriété se perpétue en Russie, où elle détermine la vocation d’entomologiste de Vladimir Nabokov, et en Allemagne, où ses travaux lui valent la considération de Carl von Linné. Son portrait figurait sur le dernier billet de 500 deutschemark.

Ouvrage original : Metamorphosis insectorum Surinamensium

Date de publication : 1705

Anna Maria Sibylla Merian

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

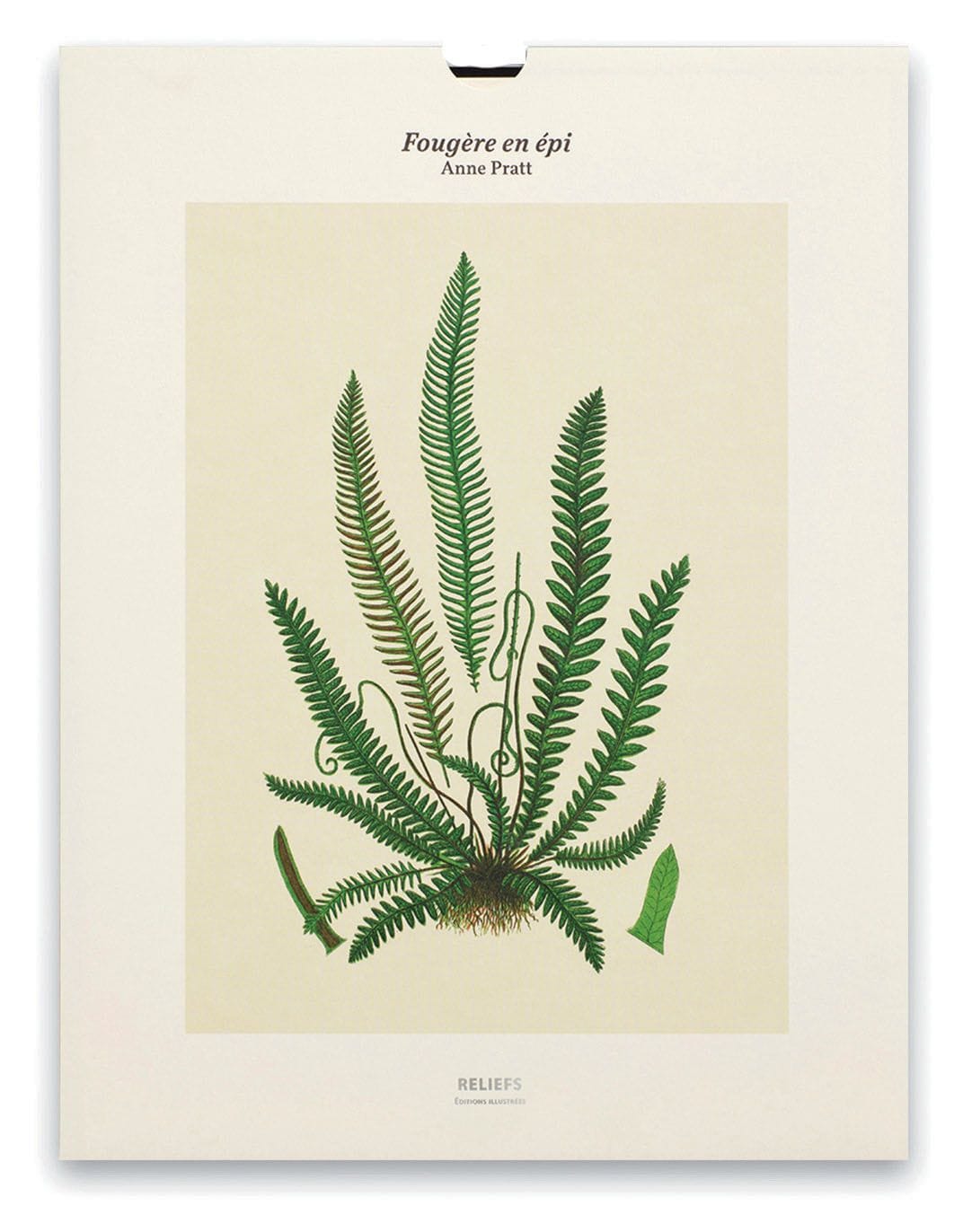

Fougère en épi

« Notre seule espèce indigène de cette fougère forme de belles touffes, qui attirent l’attention des amoureux des plantes par la différence marquée entre les frondes stériles et les frondes fertiles nées d’un même rhizome. Elle n’a rien d’une fougère rare ; et plus d’un randonneur en quête d’un bouquet de fleurs sauvages marie ses feuilles d’un vert éclatant à une branche et des fleurs de bruyère ou de genêt à balais. »

Anne Pratt

Extrait d’un album en six volumes, The Flowering Plants. Grasses, Sedges, and Ferns of Great Britain (1855-1873), ce tirage est un chef-d’œuvre de l’illustratrion botanique. L’artiste, Anne Pratt, célèbre depuis Wild Flowers of the Year (1852), est critiquée dans les milieux scientifiques, bien que lue par la reine Victoria ; cela n’empêchera pas ses planches de marquer l’histoire de la botanique et de s’imposer comme des références cent ans plus tard.

Anne Pratt (1806-1893) fut l’une des plus illustres peintres botaniques de l’ère victorienne. Publiant plus de vingt ouvrages que la reine Victoria lisait assidûment, elle remporta en 1852 avec ses Wild Flowers, dont les planches étaient également diffusées comme tableaux pour salles de classe, un premier grand succès public, assombri par un dédain universitaire persistant pour son statut d’autodidacte. Fille d’un épicier du Kent et d’une mère férue de plantes, la petite Anne pâtit d’une santé fragile et d’un genou déficient : on l’encourage donc à s’occuper en dessinant. Éduquée à Rochester, ville favorite de Charles Dickens (1812-1870), elle est initiée à la botanique par un ami de la famille, le Dr Dods. Installée au sud de Londres à 20 ans, elle débute une carrière d’illustratrice en un temps, « l’âge d’or de l’art botanique », où la société britannique se passionne pour le jardinage et la nature, où l’imprimerie développe de nouvelles techniques de reproduction et où quelques femmes de talent pratiquent cette activité jugée « ladylike », c’est-à-dire comme il faut pour une dame. Ne vivant que de son art, Anne Pratt démontre jusqu’au grand âge que la professionnalisation croissante des sciences naturelles n’était pas le domaine réservé des hommes, et que sa science valait bien la leur.

Ouvrage original : The Flowering Plants. Grasses, Sedges, and Ferns of Great Britain

Date de publication : 1855-1873

Anne Pratt

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

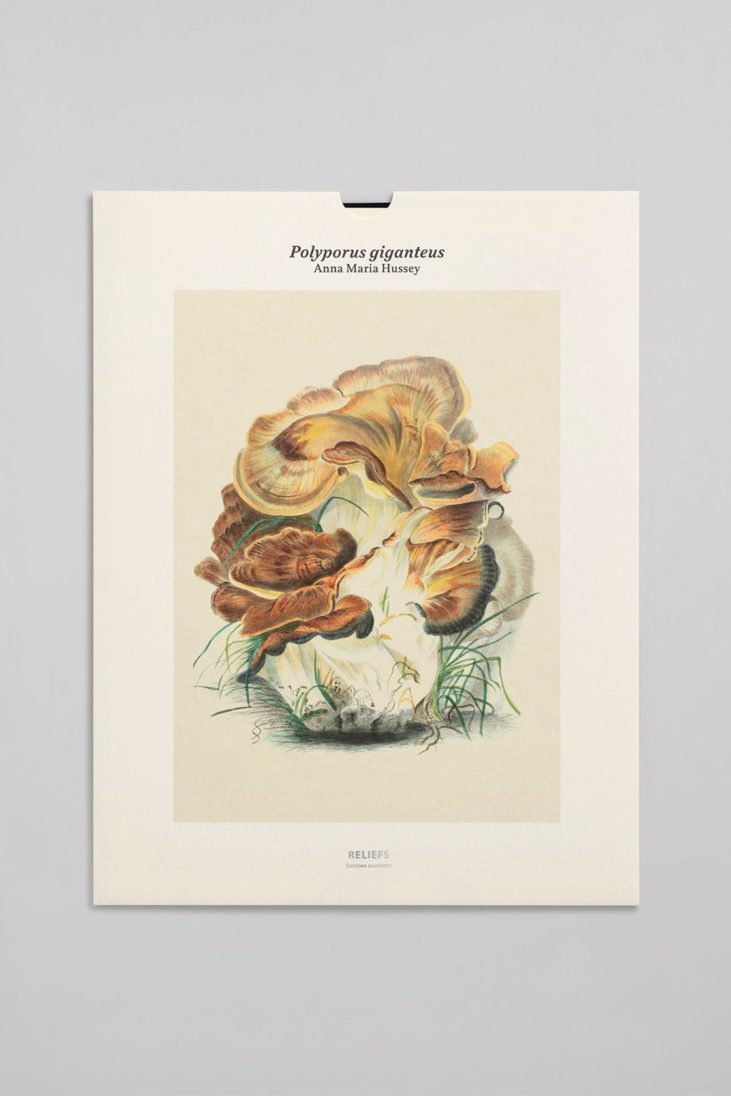

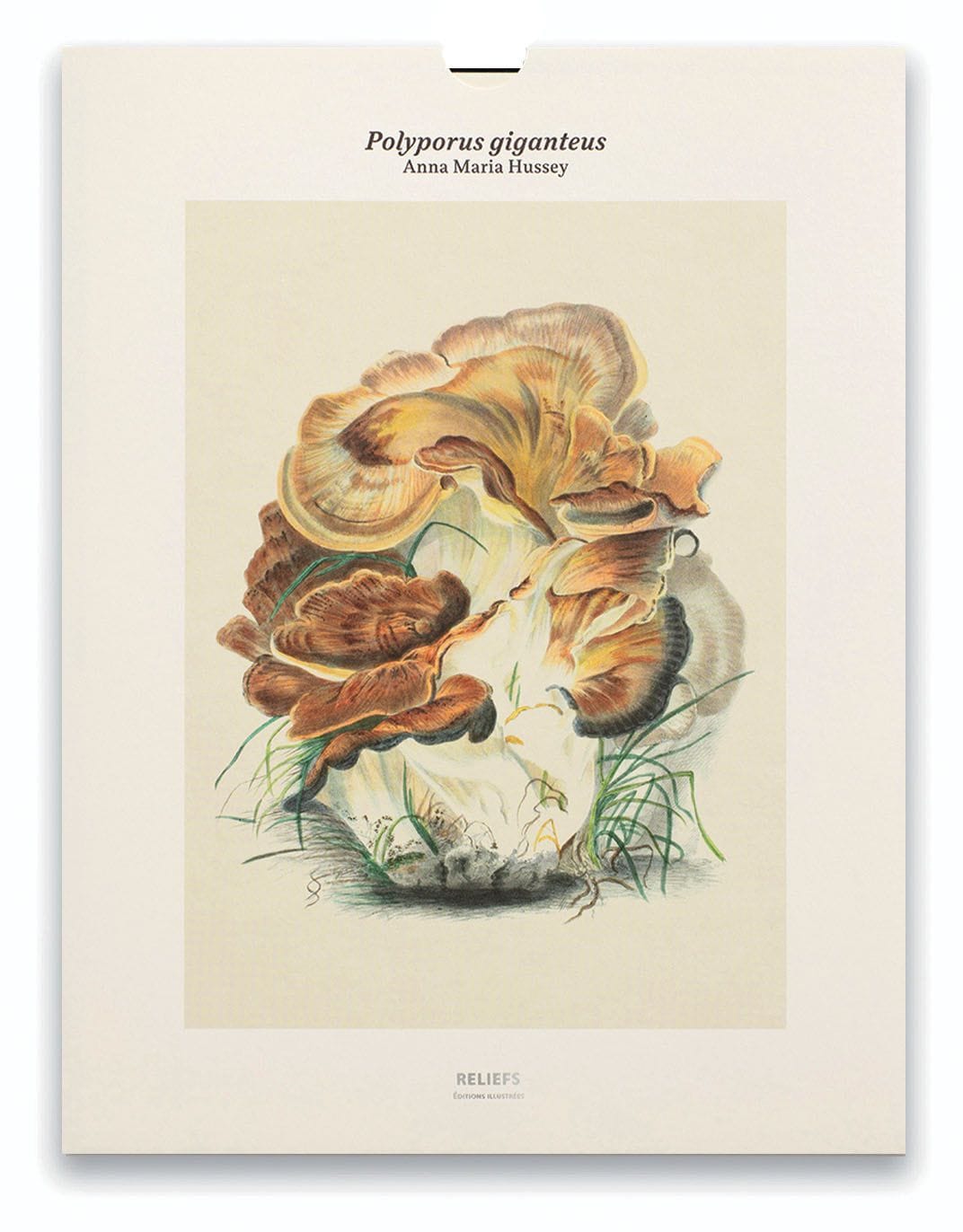

Polyporus giganteus

« Ce splendide champignon dont l’illustration ne présente qu’une petite partie a été observé en entier et pour la première fois en 1847 à Hayes, à l’ouest de Londres, réapparaissant en 1848 sur une souche d’acacia enfouie dans le gazon. La couleur générale de la plante était un délicat ocre jaune, le rebord rigide et velouté distinguant chaque chapeau d’un brun roux profond, les parties inférieures en forme de pied et masquées par l’herbe demeurant blanches. »

Anna Maria Hussey

Depuis 1882, le Polypore géant se nomme Meripilus giganteus, mais il est toujours aussi impressionnant, avec ses nombreux chapeaux striés concentriquement qui s’étalent en rosette sur plusieurs dizaines de centimètres autour d’un tronc de hêtre ou de chêne. L’art d’Anna Maria Hussey en fait un magnifique bouquet d’élégants papillons aux ailes finement ocrées. Comme elle l’écrit dans son commentaire, avec son œil exercé d’aquarelliste, « peut-être que le bois sur lequel il pousse influence sa couleur ; mais la seule couleur, comme nous le répétons souvent, est une qualité fallacieuse. Avec l’âge, le Polypore ne ressemble plus à rien de ce qu’il est dans sa vigoureuse maturité, le fin velours de sa chair se fait fibreux, les jaunes pâles tournent au brun, les bruns profonds deviennent pâles, la rousseur s’installe sur le dessus tandis que les pores virent au vert-de-gris sale… » À son époque, on ne considérait pas le Polypore comme comestible ; aujourd’hui, on conseille de le déguster jeune, mais mieux vaut se régaler d’un autre membre de la « tribu des Pileati » (champignons à chapeaux), comme elle les nomme : Boletus, dont son plus délicieux représentant, le cèpe.

Née dans le Buckinghamshire dans la famille nombreuse d’un recteur anglican éclairé, Anna Maria Reed (1805-1853) s’intéresse à la botanique, à la géologie et à l’art. La fréquentation de son voisin et contemporain Charles Darwin (1809-1882), fils de recteur, la pousse à se spécialiser dans l’étude des champignons, dont avec sa jeune soeur Frances Reed elle devient une experte. De plus, elle correspond assidûment avec le plus éminent mycologue du temps, auteur de plus de 6 000 descriptions d’espèces, le révérend Miles Joseph Berkeley (1803-1889). Ayant épousé à 26 ans Thomas John Hussey (1792-1854), recteur du Kent et astronome distingué avec qui elle aura six enfants, dont deux parviendront à l’âge adulte, elle multiplie cueillettes et aquarelles et publie en 1847 le premier volume de Illustrations of British Mycology, 90 lithographies en couleurs d’espèces collectées et dessinées par elle et sa sœur, accompagnées de descriptions, d’observations personnelles, d’anecdotes et de conseils aux mycologues amateurs (il y en aura 140 en tout). Cette approche sensible, artiste mais d’une parfaite précision scientifique lui vaudra de la part de son mentor Berkeley l’attribution de son nom, Calostoma husseia, à un champignon gastéroïde. Il fera de même en baptisant du nom de sa sœur, Cortinarius reediae, un champignon lamellé.

Ouvrage original : Illustrations of British Mycology

Date de publication : 1847-1855

Anna Maria Hussey

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

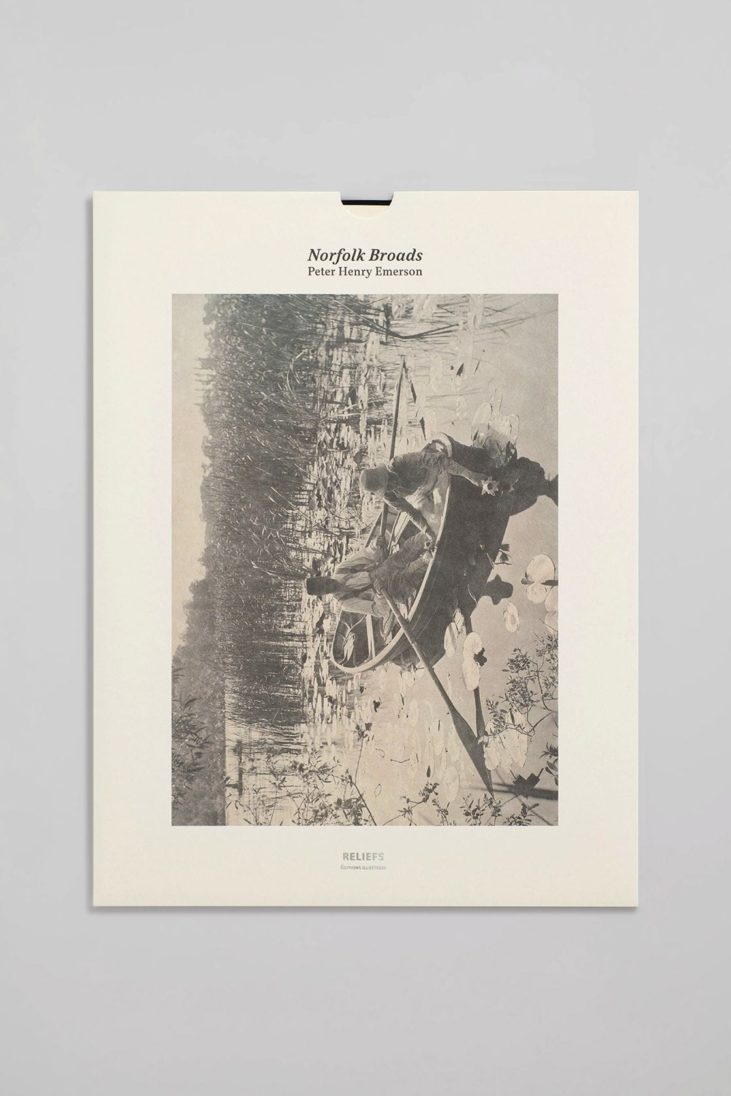

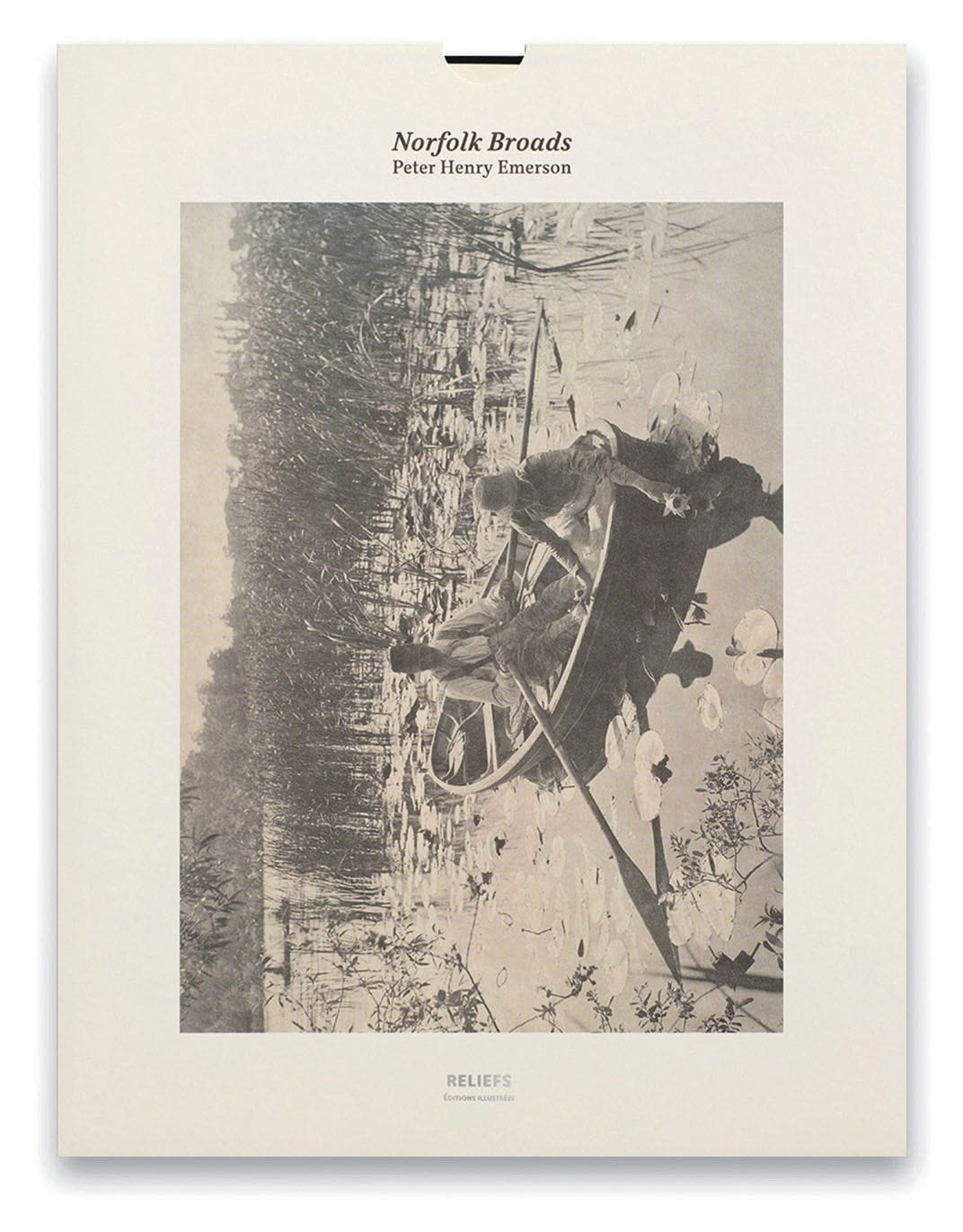

Norfolk Broads

« Nous nous risquons à présenter au public une série de plaques photographiques tirées directement de la nature. Ces images ont été étudiées et composées avec soin dans l’un des districts d’Angleterre parmi les plus beaux, intéressants et uniques. Notre but était de produire un livre d’art pour les amateurs d’art ; le texte, plutôt que d’être illustré par les photographies, en constitue l’illustration et le complément : souvent explicatif, il apporte des informations dignes d’intérêt sur des circonstances particulières ou des usages populaires, afin de rendre plus vivants pour le lecteur la scène ou le moment de vie présentés et de peindre par les mots le cadre et les effets que ne peut exprimer l’art pictural. »

Peter Henry Emerson

En 1886, le photographe Peter Henry Emerson parcourt avec son ami le peintre Thomas F. Goodall (1857-1944) les Norfolk Broads, réseau de 300 km de voies navigables et de 14 lacs créés par le drainage des marais médiévaux (les « Broads ») dans le Nord-Est de l’Angleterre. Pour le tirage des quarante plaques de Life and Landscape on the Norfolk Broads, illustré et mis en page par Goodall, il opte pour des épreuves au platine, procédé mis au point en 1873 par William Willis et mieux apte à rendre les subtilités brumeuses de l’atmosphère des marais. Toutes les planches portent sur la flore, la faune et les travailleurs de ces lieux. Et elles illustrent à la perfection le style que préconisera Emerson dans Naturalistic Photography for Students of the Arts, pamphlet publié en 1889. Farouchement opposé à la composition d’images par la combinaison de plusieurs négatifs, la retouche des négatifs et la colorisation des impressions, procédés très courants à son époque, il promeut la « mise au point différentielle » où les détails varient en netteté du centre vers les bords, sur le modèle de la vision humaine. Avec ses images d’harmonie paisible entre les travailleurs et le paysage dans lequel ils s’activent avec précision et lenteur, Emerson pratique donc avec cent ans d’avance le bokeh, terme japonais désignant aujourd’hui le rendu du flou hors du champ de netteté…

Né dans une plantation sucrière de Cuba, cousin éloigné de Ralph Waldo Emerson et de Samuel Morse, Peter Henry Emerson (1856-1936) s’installe en Angleterre à 13 ans. Il y poursuit de brillantes études, à Londres puis à Cambridge, où il décroche son diplôme de médecine en 1885. Fondateur du Camera Club et rapidement élu à la Royal Photographic Society, il abandonne sa brève activité de chirurgien pour se consacrer à la photographie et à l’écriture, en plus de son appétence pour la nature, le billard, l’aviron et la météorologie. Sa défense acharnée du naturalisme trouve vite ses limites : le marché propose désormais des appareils plus portables et des pellicules plus efficaces, et la photogravure offre un rendu que ni l’albumine ni le platine ne peuvent égaler. En 1991, Emerson publie donc une étonnante rétractation, The Death of Naturalistic Photography, où l’enregistreur patient mais passif des « humeurs propices » de la nature abandonne à la fois l’idée de la photographie comme « fine art » et le naturalisme comme base philosophique de l’art. Cela ne l’empêchera pas de produire d’autres merveilleux albums consacrés à ses lieux d’élection, On English Lagoons, Birds, Beasts and Fishes from the Norfolk Broadland, et surtout en 1895 Marsh Leaves (« feuilles de marais »), seize images d’un graphisme très japonisant.

Ouvrage original : Life and Landscape on the Norfolk Broads

Date de publication : 1886

Peter Henry Emerson

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

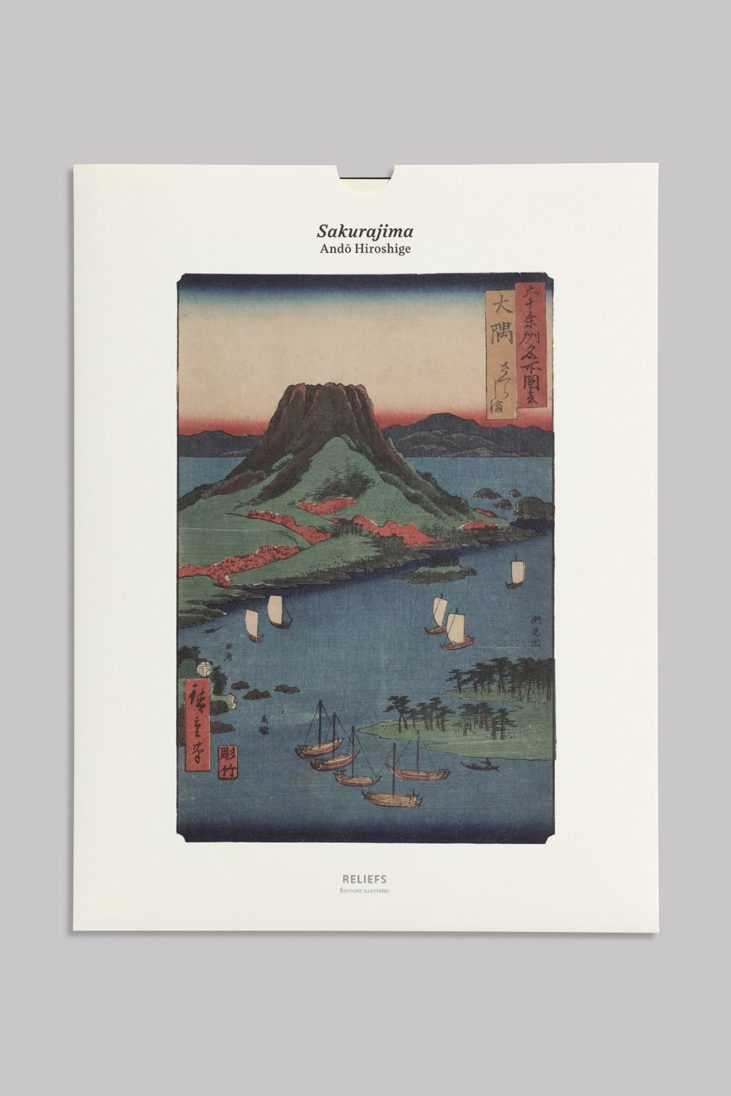

Sakurajima

« Je pars vers les paysages du paradis de l’Ouest, abandonnant mon pinceau sur la route de l’Est. »

Andō Hiroshige

Le volcan Sakurajima (littéralement « île des fleurs de cerisier »), situé sur l’île de Kyūshū, dans l’archipel Ōsumi, est l’une des soixante-neuf Vues des sites célèbres des soixante et quelques provinces du Japon . Dans cette série d’estampes publiée entre 1853 et 1856, dans le genre meisho-e (illustration de lieux célèbres), Hiroshige peint des paysages inspirés d’autres artistes, desquels il se distingue par un format vertical qui lui permet d’adopter de nouveaux cadrages et points de vue. Entre d’autres représentations centrées sur des bateaux, des ponts et des scènes de la vie humaine, cette vue du Sakurajima laisse la place à la nature et au volcan au nom évoqué par les fleurs de cerisiers sur son flanc, et dont les teintes sommitales rejoignent le ciel vaporeux.

Andō Hiroshige (1797-1858), plus connu sous le nom d’Utagawa Hiroshige, est un peintre japonais de la seconde moitié du XIXe siècle. Il étudie le style de l’école Kano, proche de la peinture chinoise, avant de se former auprès d’un grand paysagiste, Toyohiro. Il est passionné de poésie et de voyages, mais illustre des romans et occupe quelques temps un poste d’officier de police à Edo avant de se forger la grande réputation de paysagiste que lui vaut son voyage sur la route du Tokaîdo, illustré par 55 estampes (Les Cinquante-trois stations du Tōkaidō, soit d’Edo à Tokyo). Il est, avec Hokusai, l’un des principaux représentants du mouvement artistique de l’ukiyo-e (« images d’un monde flottant »), avec une approche naturaliste. Déjà connu lorsqu’il crée ces Vues des sites célèbres de la soixantaine de provinces du Japon (1853-1856), Hiroshige s’oriente vers une peinture plus contrastée des paysages japonais, entre des premiers plans aux formes nettes et franches, et des cieux et horizons plus vaporeux, à l’atmosphère légère et poétique.

Ouvrage original : Vues des sites célèbres des soixante et quelques provinces du Japon

Date de publication: 1853-1856

Andō Hiroshige

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

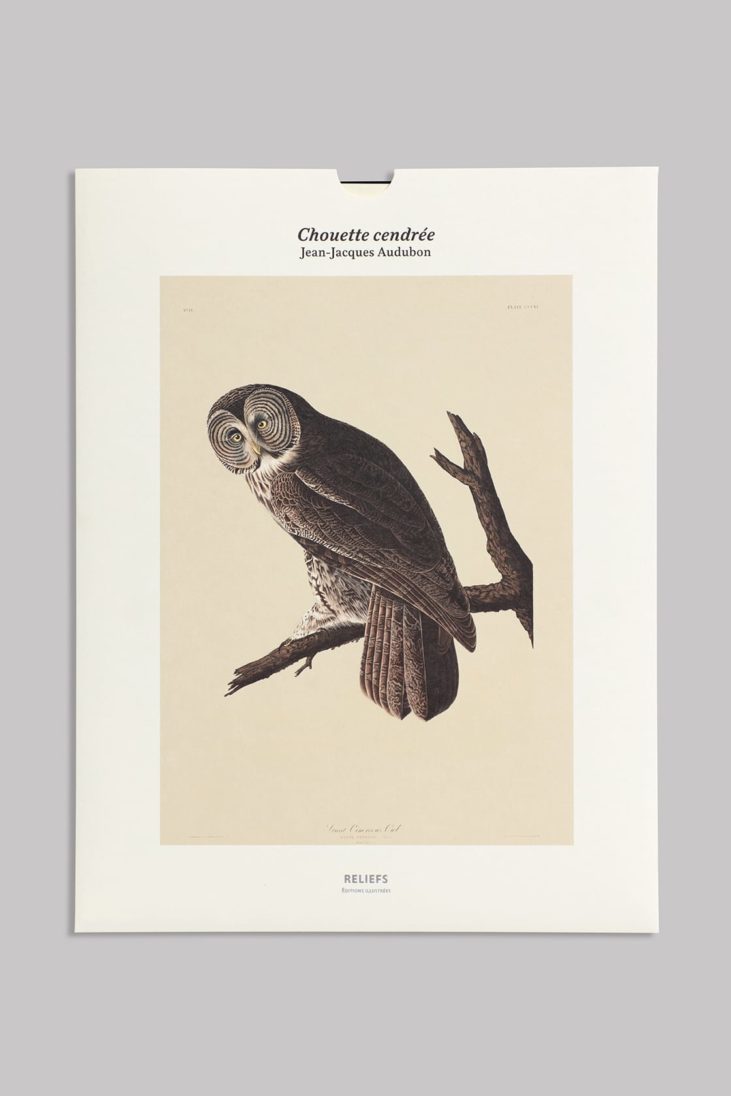

Chouette cendrée

« La chouette cendrée n’est pas un oiseau rare dans les pays à fourrure, elle habite toutes les régions boisées entre le lac Supérieur et le 67e et 68e parallèle nord, et entre la baie d’Hudson et l’océan Pacifique. Elle est commune sur les rives du grand lac de l’Ours : sous ces hautes latitudes, elle doit chasser à la lumière du jour pendant les mois d’été. Elle demeure cependant dans les sous-bois, ne fréquente pas les lieux dénudés, comme le fait le harfang des neiges, et ne se montre guère en plein jour telle la chouette épervière, chassant principalement quand le soleil est bas sur l’horizon. C’est seulement à ces heures de la journée, quand les profondeurs des forêts baignent dans l’ombre, que le lièvre d’Amérique et les petits rongeurs, proies favorites de la chouette cendrée, sortent pour se nourrir. »

Dr Richardson in Les Oiseaux d’Amérique

La chouette cendrée est l’un des Oiseaux d’Amérique présentés par Jean-Jacques Audubon dans un ouvrage paru entre 1827 et 1838. Salué par Georges Cuvier dans un discours prononcé à l’Académie royale des sciences, le livre documente les oiseaux d’Amérique du Nord et constitue « le monument le plus magnifique qui ait encore été élevé à l’ornithologie ». Jean-Jacques Audubon y représente de nombreuses espèces avec une grande finesse de détails et de couleurs.

Jean-Jacques Audubon, naturaliste, peintre et ornithologue naturalisé Américain et d’origine française, naît en Haïti et passe son enfance en Bretagne, où il se passionne pour l’histoire naturelle. Arrivé aux États-Unis en 1803, il s’installe à Louisville, où naissent ses trois fils, et commence à dessiner et chasser des oiseaux sur les bords de l’Ohio. Il poursuit ses observations des oiseaux d’Amérique le long du Mississipi, sur une barge de pionniers, et rencontre les derniers Indiens libres pendant que sa femme occupe des postes de préceptrice pour couvrir les dépenses du foyer. Alors que les élites scientifiques s’intéressent davantage aux travaux de son concurrent, le peintre ornithologue Alexander Wilson, qu’il a rencontré en 1810 et dont il juge les dessins de moindre qualité, Audubon décide de partir pour Londres en 1826. C’est en Angleterre qu’il parvient finalement à trouver un graveur et à rassembler assez d’argent pour publier son ouvrage, Les Oiseaux d’Amérique, par souscription. Cette œuvre lui vaut de devenir membre de la Royal Society et d’être unanimement reconnu comme le premier ornithologue du nouveau monde. Celui qui écrivait que « la nature elle-même disparaît et la cupidité de l’homme éliminera bientôt du Labrador non seulement l’homme mais tout être vivant » peut être considéré comme précurseur d’une pensée des relations du vivant à la nature.

Ouvrage original : Les oiseaux d’Amérique

Dates de publication: 1827-1838

Jean-Jacques Audubon

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

Merlebleu

« Un petit nombre de merlebleus passent l’hiver dans l’Ohio et, quand le temps est clair, leurs gazouillis plaintifs évoquent irrésistiblement le soleil et le plaisir. Même ceux qui vont chercher dans un climat plus doux leurs résidences d’hiver semblent garder à l’esprit les jours heureux dans leur terre natale et retournent souvent précocement dans leurs anciens foyers. Dès janvier ou février, alors que la nature est encore gelée et morose, on peut ainsi voir ces hardis petits migrateurs attendre patiemment l’arrivée du printemps. »

Dr. Howard Jones, Illustrations of the Nests and Eggs of Birds of Ohio, 1879-1886

Le merlebleu de l’Est est l’une des 130 espèces d’oiseaux documentées dans les Illustrations des nids et œufs des oiseaux de l’Ohio de Genevieve Estelle Jones et de son amie d’enfance, Eliza Janes Shulze. À la mort prématurée de Genevieve, sa famille éplorée s’emploie à compléter l’œuvre de cette « autre Audubon », comme on l’a bien vite baptisée. C’est en 1893 que les deux volumes achevés sont présentés à l’Exposition universelle de Chicago, où ils reçoivent une médaille de bronze. L’ornithologue Elliot Coues écrivait en 1882 : « Depuis Audubon, rien ne se compare dans l’histoire de l’ornithologie américaine avec ce travail d’illustration, rien qui manifeste l’union d’un tel degré artistique et de rigueur scientifique. »

Née à Circleville dans l’Ohio, Genevieve Estelle Jones brille d’abord au lycée en mathématiques, sciences et langues. Elle maîtrise aussi le piano, la flûte, la couture et la danse et fait l’admiration de ses tuteurs. Mais c’est pendant son enfance, accompagnant avec son frère les tournées de leur père médecin, qu’elle récolte des nids et œufs et conçoit une passion pour les oiseaux. Ce goût rencontre celui de l’aquarelle, que lui transmet sa mère, Virginia Jones. En 1876, Genevieve est éblouie par les planches des Oiseaux d’Amérique de Jean-Jacques Audubon qu’elle découvre à l’Exposition universelle de Philadelphie. Encouragée par ses proches, elle se lance avec son amie d’enfance, Eliza Jane Shulze, dans le projet de documenter et d’illustrer à taille réelle les nids et œufs, souvent négligés par Audubon, des 320 espèces d’oiseaux d’Amérique. Elle se cantonne finalement aux 130 espèces de l’Ohio, mais elle est emportée par la fièvre typhoïde à l’âge de 32 ans avant d’avoir pu achever son œuvre. Eliza Jane Shulze initie alors Virginia à la lithographie et s’entoure de Josephine Klippart, la fondatrice de la société d’aquarelle de l’Ohio, et de deux citoyennes de Circleville pour achever après sept années de travail l’œuvre rêvée par Genevieve.

Ouvrage original : Illustrations of the Nests and Eggs of Birds of Ohio

Dates de publication: 1879-1886

Genevieve Estelle Jones

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

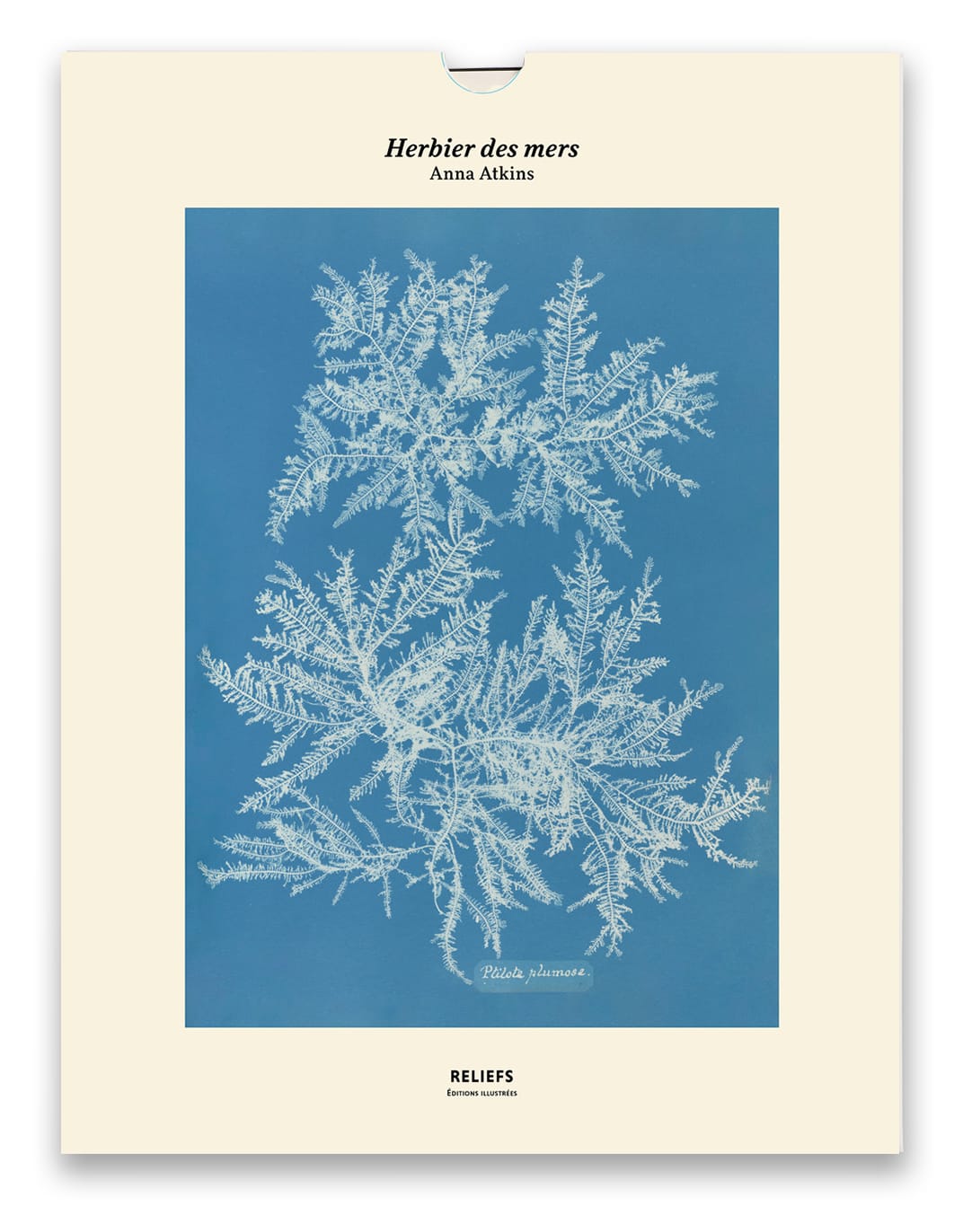

Herbier des mers

« La difficulté de dessiner avec précision des objets aussi minuscules que les nombreuses espèces d’algues et de cladophores m’a conduite à utiliser un merveilleux procédé photographique, le cyanotype de Sir John Herschel, pour obtenir des reproductions fidèles des plantes que j’ai beaucoup de plaisir à offrir à mes amis botanistes. »

Anna Atkins

Publiées entre 1843 et 1853 sous forme de douze petits fascicules d’une cinquantaine de pages chacun, les Photographs of British Algae sont l’une des productions clés de l’histoire de la photographie, mariant pour la première fois photographie et édition à une époque où les livres illustrés l’étaient à la main par des dessinateurs et des graveurs. Les cyanotypes — procédé de photographie monochrome mis au point en 1842 par John Herschel — d’Anna Atkins forment un herbier conçu comme accompagnement du Manual of the British Marine Algae de William Harvey, qui proposait en 1841 une classification des algues à la précision et à l’ampleur inédites.

Anna Atkins (1799-1871), fille du responsable du département d’histoire naturelle du British Museum, hérite de la passion de son père naturaliste pour la botanique. Avant la photographie, elle pratique la gravure et illustre une traduction anglaise de l’Histoire des mollusques de Jean-Baptiste de Lamarck, ainsi que divers ouvrages naturalistes. Membre de la Société botanique de Londres dès 1939, elle constitue un herbier, collecte des algues et s’intéresse à la photographie en échangeant avec l’un de ses pionniers, William Henry Fox Talbot. Sans appareil photographique, elle documente les spécimens d’algues qu’elle collecte en les posant directement sur une surface photosensible, avec la technique du cyanotype qu’elle emprunte à son inventeur et ami de la famille Atkins, Sir John Herschel. Elle fonde avec son amie Anne Dixon le projet de publier un nouvel herbier de « Cyanotypes de fougères britanniques et étrangères » (Cyanotypes of British and Foreign Ferns) ; mais son Manual of the British Marine Algae reste l’ouvrage qui la consacre comme une pionnière de l’illustration scientifique par la photographie.

Ouvrage original : Photographs of British Algae

Dates de publication: 1843-1853

Anna Atkins

Tirage sur papier d’art

L’histoire de l’œuvre dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

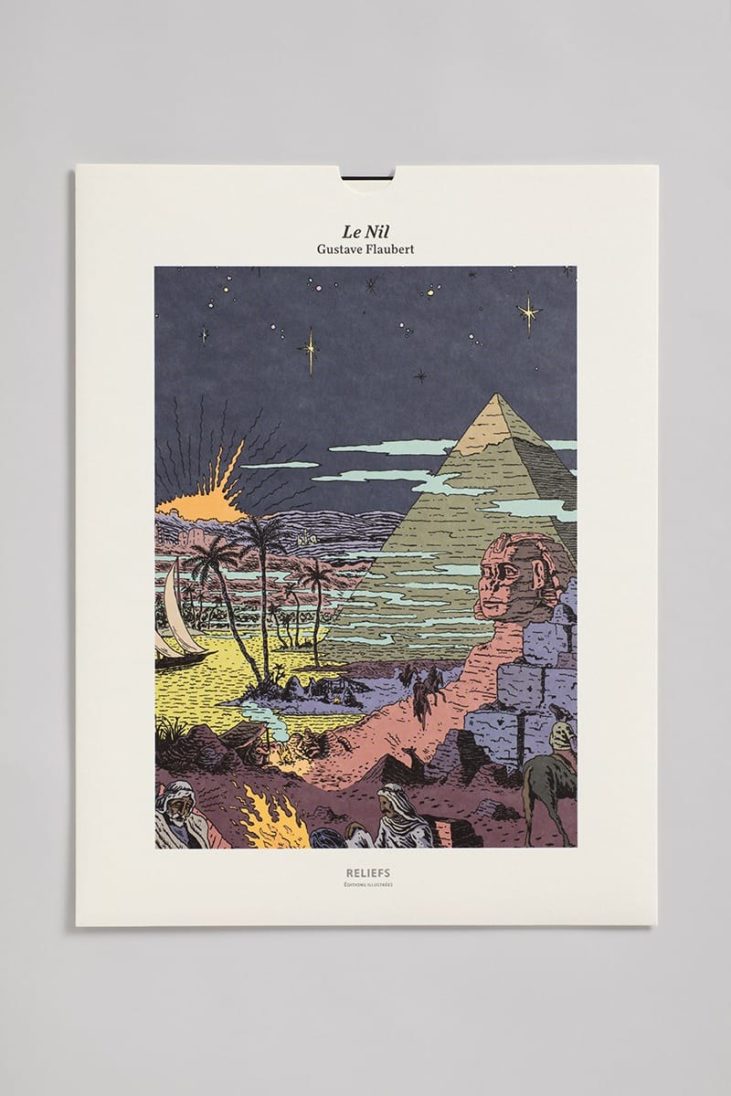

Le Nil

« Cependant le soleil montait derrière la chaîne arabique, le brouillard se déchirait en grandes gazes légères, les prairies coupées de canaux étaient comme des tapis verts, arabesques de galon, de sorte qu’il n’y avait que trois couleurs : un immense vert à mes pieds, au premier plan, le ciel blond-rouge comme du vermeil usé, derrière et, à côté une autre étendue mamelonnée d’un ton roussi et chatoyant ; puis les minarets blancs du Caire tout au fond, et les canges qui passaient sur le Nil, les deux voiles étendues (comme les ailes d’une hirondelle que l’on voit en raccourci) ; çà et là dans la campagne, quelques touffes de palmiers. »

Entre 1849 et 1852, le jeune Gustave Flaubert réalise un long voyage en Orient avec son ami l’écrivain et photographe Maxime Du Camp : ensemble, ils parcourent l’Égypte avant de remonter vers l’Italie en passant par Jérusalem et Constantinople. Dans cette lettre datée de janvier 1850 et adressée à son ami le poète Louis-Hyacinthe Bouilhet, il raconte ses impressions, l’éblouissement de la descente du Nil, et le spectacle magique des pyramides vues de nuit. On retrouve des textes similaires dans ses carnets de voyage, lesquels serviront d’inspiration littéraire pour certains de ses romans, notamment Hérodias.

L’auteur : Gustave Flaubert

L’illustrateur : Djilian Deroche

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

Les Éléphants

« Ils reverront le fleuve échappé des grands monts,

Où nage en mugissant l’hippopotame énorme ;

Où, blanchis par la lune, et projetant leur forme,

Ils descendaient pour boire en écrasant les joncs. »

Paru pour la première fois en 1862, puis régulièrement réédité et augmenté, Poèmes barbares rassemble des textes publiés dans diverses revues littéraires et prend place avant Poèmes antiques (1852) et après Poèmes tragiques (1884) parmi les œuvres majeures de Leconte de Lisle. Proposant une « poésie taillée dans le marbre », le recueil aborde de nombreux sujets mythologiques ou historiques et chante souvent la beauté des paysages sauvages, univers dans lequel Leconte de Lisle a grandi.

L’auteur : Leconte de Lisle

L’illustrateur : Takeo Doman

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

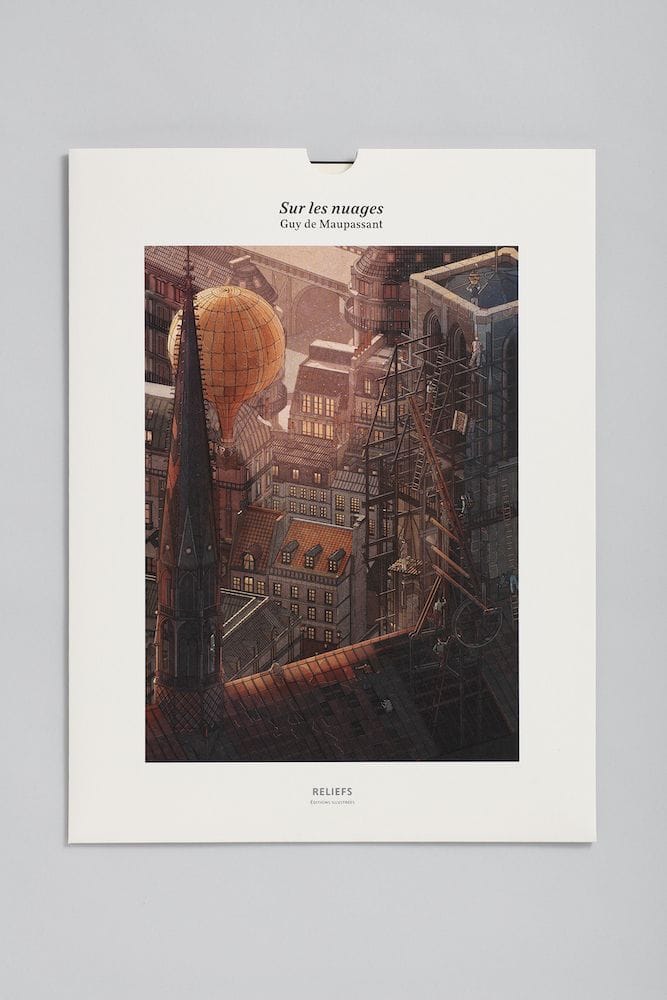

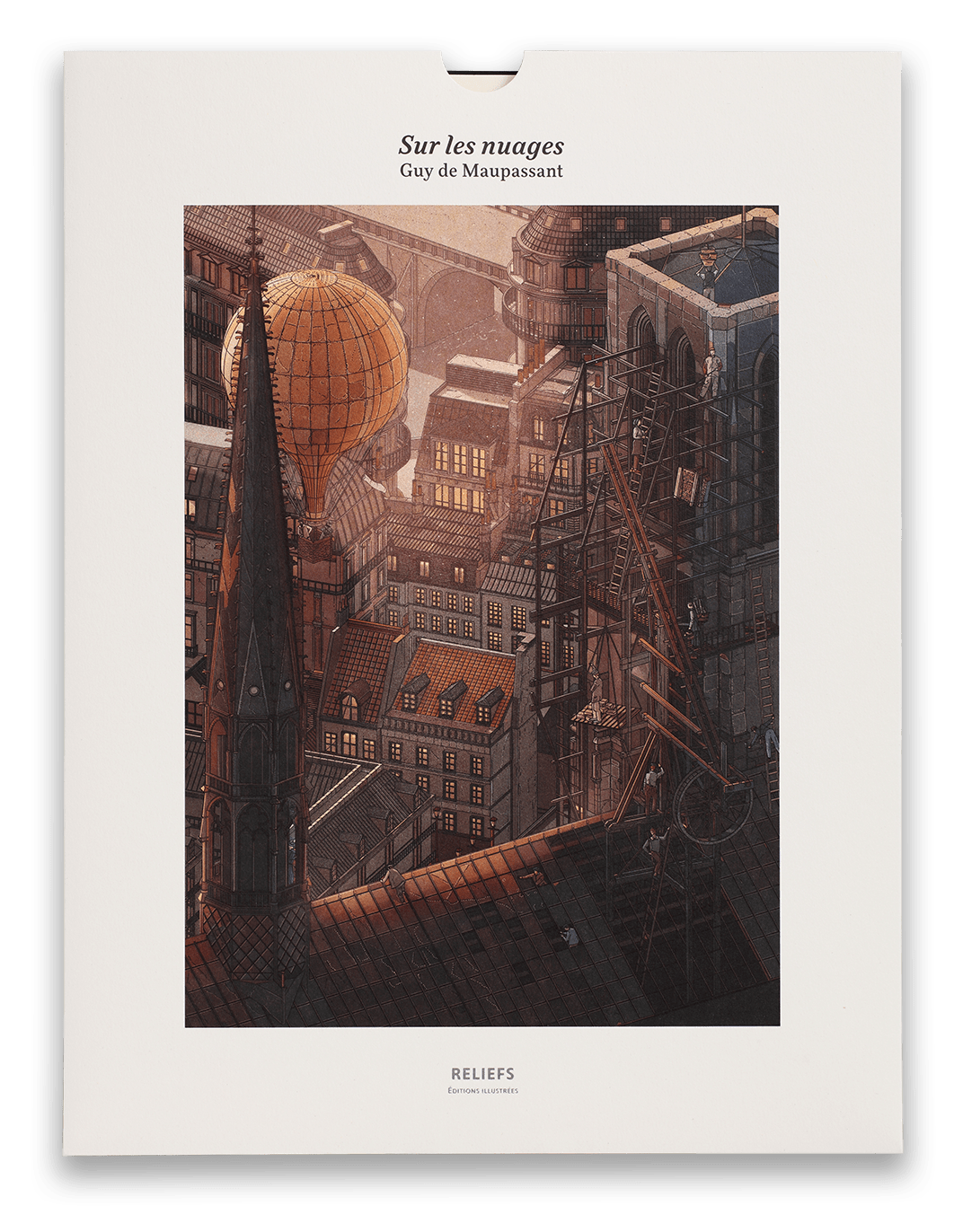

Sur les nuages

« Une rumeur immense monte vers nous, une rumeur faite de mille bruits, de toute la vie des rues, du roulement des voitures sur les pavés, des hennissements des chevaux, du claquement des fouets, des voix humaines, du ronflement des trains. Dominant tout, proches ou lointains, suraigus ou graves, les sifflets des locomotives semblent déchirer l’air, tant ils sont vibrants et clairs. Voici maintenant la plaine autour de la ville, la plaine verte que coupent les routes blanches, droites, croisées en tous sens, innombrables. Mais tout à coup les détails de la terre, si nets, se troublent un peu comme si on les eût doucement effacés, puis s’embrument derrière une fumée presque imperceptible, puis se confondent tout à fait brouillés, presque disparus. Nous pénétrons dans les nuages. »

Le 8 juillet 1887, le ballon le Horla s’élève dans le ciel de Paris, emportant Guy de Maupassant jusqu’en Belgique. Pris d’enthousiasme pour les voyages en ballon, dans lesquels il voit de nouvelles perspectives scientifiques et imaginaires, l’écrivain a participé au financement de l’aéronef et l’a baptisé d’après le titre de son dernier recueil de nouvelles. Publié en 1888 dans une revue littéraire, « Sur les nuages » n’est ni un journal de voyage, ni un récit d’aventures à la Jules Verne. Le romancier offre au lecteur sa vision personnelle du monde des airs, où le réalisme côtoie le fantastique.

L’auteur : Guy de Maupassant

L’illustrateur : Doug John Miller

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

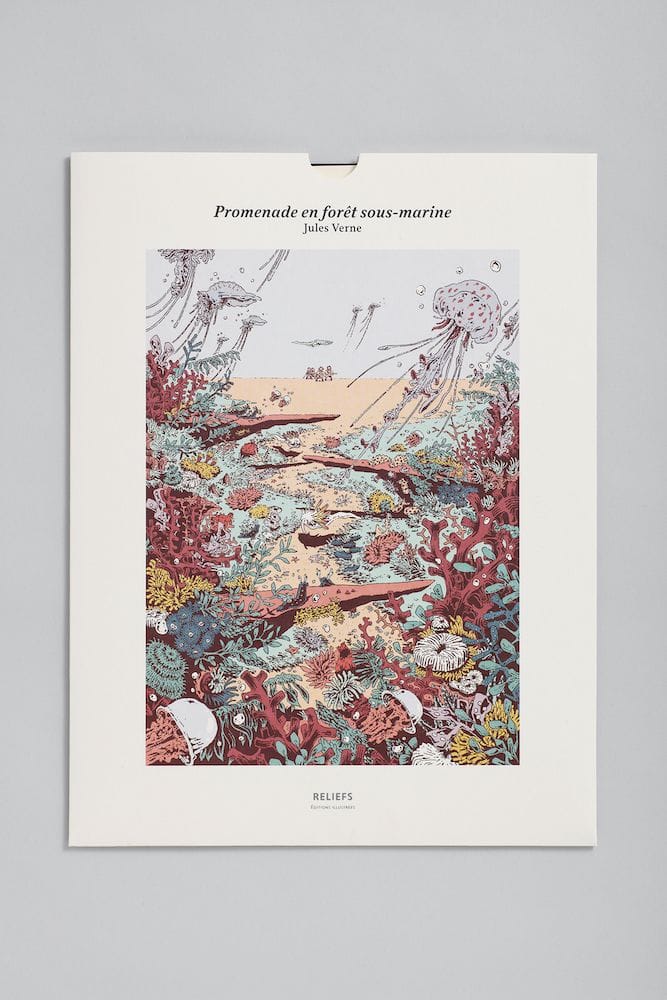

Promenade en forêt sous-marine

« Polypes et échinodermes abondaient sur le sol. Les isis variées, les cornulaires qui vivent isolément, des touffes d’oculines vierges, désignées autrefois sous le nom de « corail blanc », les fongies hérissées en forme de champignons, les anémones adhérant par leur disque musculaire, figuraient un parterre de fleurs, émaillé de porpites parées de leur collerette de tentacules azurés, d’étoiles de mer qui constellaient le sable, et d’astérophytons verruqueux, fines dentelles brodées par la main des naïades, dont les festons se balançaient aux faibles ondulations provoquées par notre marche. »

Sixième volume des Voyages extraordinaires, Vingt mille lieues sous les mers relate l’histoire de Pierre Aronnax, explorateur et professeur au Muséum d’histoire naturelle. Au cours d’une chasse, sa frégate heurte un monstre, qui s’avère être un sous-marin – le Nautilus. Aronnax, Conseil et Ned Land sont capturés par le chef de bord, le capitaine Nemo. Celui-ci conduit ses prisonniers dans un tour du monde sous-marin recelant une myriade de surprises. L’épisode de la découverte de la forêt de Crespo donne l’occasion à Jules Verne d’évoquer ensemble innovations technologiques et merveilles des abysses. L’inventivité de l’écrivain, alliée à ses connaissances océaniques, botaniques et zoologiques, se déploie pour une promenade féerique au fond de l’océan.

L’auteur : Jules Verne

L’illustrateur : Thomas Rouzière

Tirage sur papier de création

Extrait littéraire dans son livret

Format 30 x 40 cm

22 €

La cataracte du Rhin

« Spectacle merveilleux ! Effroyable tumulte ! Voilà le premier effet. Puis on regarde. La cataracte découpe des golfes qu’emplissent de larges squames blanches. Comme dans les incendies, il y a de petits endroits paisibles au milieu de cette chose pleine d’épouvante ; des bosquets mêlés à l’écume ; de charmants ruisseaux dans les mousses ; des fontaines pour les bergers arcadiens de Poussin, ombragées de petits rameaux doucement agités. — Et puis ces détails s’évanouissent, et l’impression de l’ensemble vous revient. Tempête éternelle. Neige vivante et furieuse. »