À une époque où nous nous sommes habitués à débattre sur des sujets clivants, avec conviction et sur des temps relativement courts (de quelques secondes à une centaine de minutes, par exemple en publiant un commentaire sur les réseaux sociaux ou en participant à un débat), serait-il possible de renverser ce triptyque du clash, de la certitude et de la rapidité par trois nouvelles boussoles : la douceur, le doute et la lenteur ? Au lieu d’attirer l’attention par une forme de violence, on la capterait par de la poésie. Plutôt qu’être entendu, on apprendrait à écouter. Et enfin, il y aurait un temps pour débattre et un autre pour prendre position. Ce changement de paradigme est-il une utopie ? Peut-il produire des effets efficaces ? En tant qu’ancien avocat, convaincu de l’utilité du principe du contradictoire, je le crois. C’est d’ailleurs ce que je souhaite démontrer avec la « Journée internationale des nuages », qui est une action poético-politique. Chaque 29 mars, tout le monde est invité à s’allonger sur l’herbe, à regarder les nuages et à écrire ce qu’il voit. Plus de 5 000 personnes sur cinq continents ont déjà participé à cette « pétition poétique ». J’ai posé pour principe que cela nous donnait une légitimité pour réfléchir collectivement à un droit des nuages, c’est-à-dire à un encadrement ou à une interdiction de l’ « ensemencement des nuages » (technique qui vise à accélérer le processus de pluie en utilisant par exemple de l’iodure d’argent).

Cette réflexion soulève des questions épineuses. Certes, il pourrait y avoir un avantage à ensemencer les nuages pour lutter contre la sécheresse ou la grêle, mais ces techniques sont-elles efficaces ? Peuvent-elles créer un conflit géopolitique ? Les produits utilisés sont-ils dangereux ? Influencer les nuages a-t-il un impact négatif sur le climat ? Il serait illusoire de penser que ces questions appellent des réponses simples. Compte tenu de la rareté des études sur le sujet et de l’impossibilité de comparer deux nuages, nous devons composer avec le doute. Par ailleurs, nous devons comprendre que le droit des nuages est vierge. Il reste donc à inventer. Certes, une convention de l’ONU de 1978 interdit d’ensemencer les nuages pour en faire une arme de guerre, mais elle n’a toujours pas été ratifiée par la France. Par ailleurs, il n’existe aucune restriction dans un contexte civil : chacun est libre de poser sur son terrain un « générateur au sol » pour que de l’iodure d’argent s’évapore dans les airs. A minima, cette technique de l’ensemencement devrait faire l’objet de trois règles : premièrement, toute tentative de maîtrise des nuages devrait être conditionnée à une autorisation préalable fondée sur des raisons légitimes ; deuxièmement, elle devrait être associée à des études d’impacts, transmises gratuitement à la communauté scientifique ; troisièmement, la fréquence des ensemencements et la quantité des produits utilisés devraient être limitées, conformément au principe de précaution qui a valeur constitutionnelle.

En parallèle de ces règles d’utilisation, il est important de penser à la protection des nuages. On peut par exemple militer pour qu’ils entrent au patrimoine mondial de l’UNESCO. On pourrait aussi s’inspirer des initiatives qui visent à donner une « personnalité juridique » aux fleuves, et accorder cette émancipation aux nuages, qui pourraient ainsi être partie à un procès. D’objets, ils deviendraient donc des sujets de droit. Bien sûr, cela poserait des questions techniques, par exemple : qui pourrait parler au nom d’un fleuve ou d’un nuage ? Selon moi, il conviendrait d’instituer l’équivalent du parquet (le « ministère public »), qui peut s’exprimer dans un procès au nom de la société. Sur le même modèle, il serait précieux d’inventer un « ministère naturel » capable de parler au nom de la nature.

Au sommaire :

Dossier Océans : un article sur l’histoire des nuages entre lettres, sciences et art par Anouchka Vasak, un article sur la formation des nuages, leurs types et leur rôle climatique par Sandrine Bony-Lena, un article sur la géopolitique des nuages par Marine de Guglielmo Weber, un entretien, extraits littéraires illustrés, infographies, conseils de lectures, de films, de musiques…

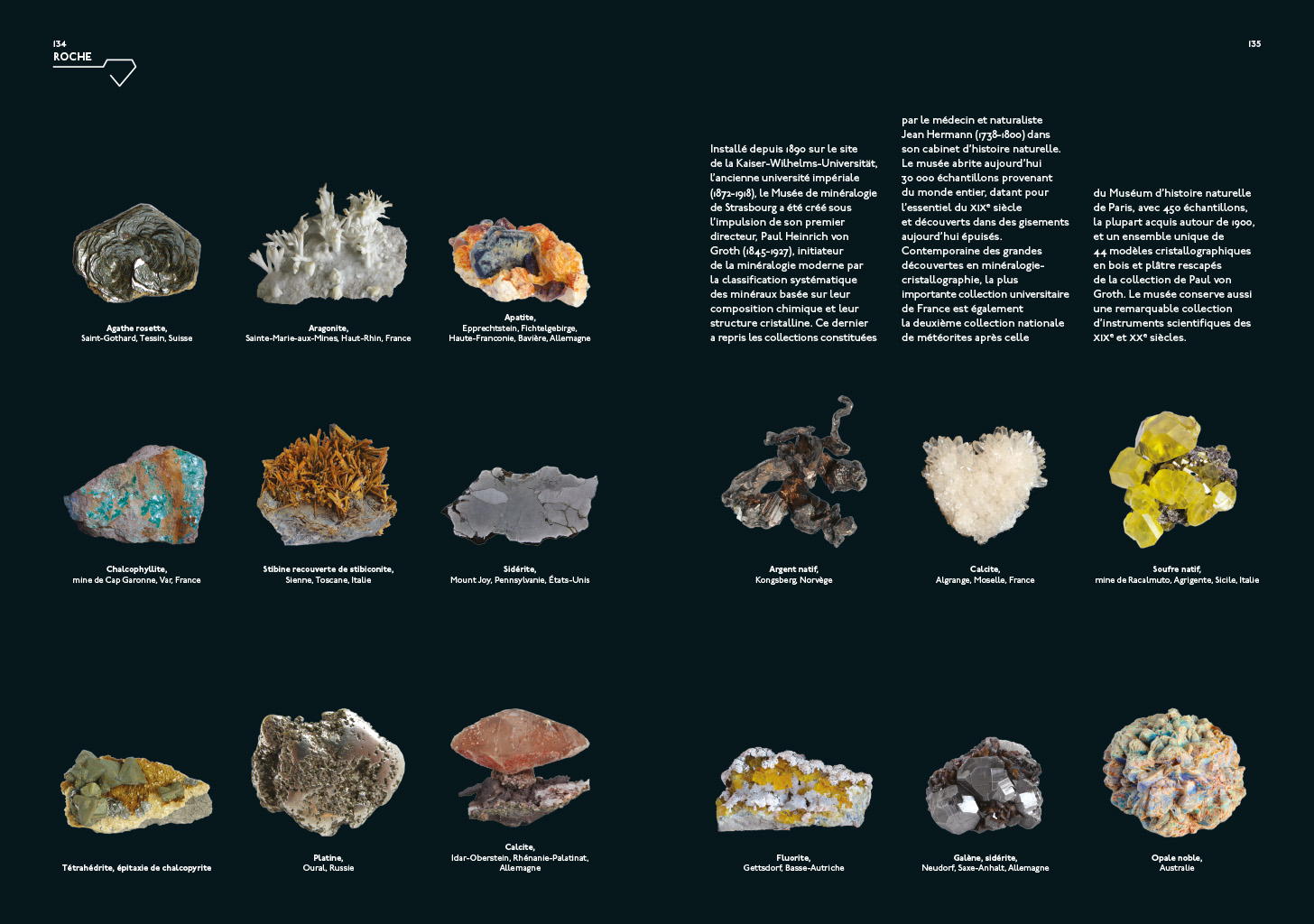

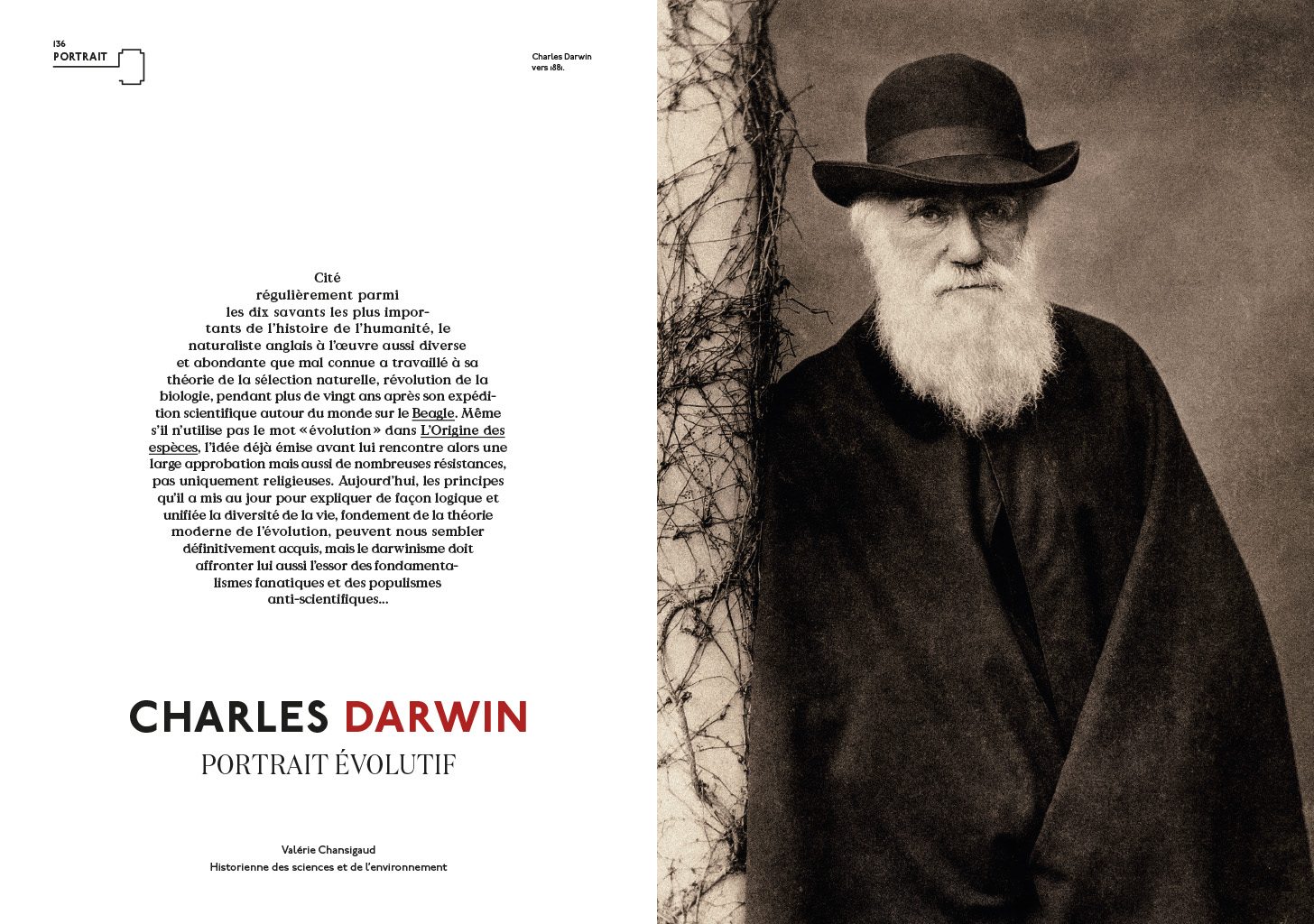

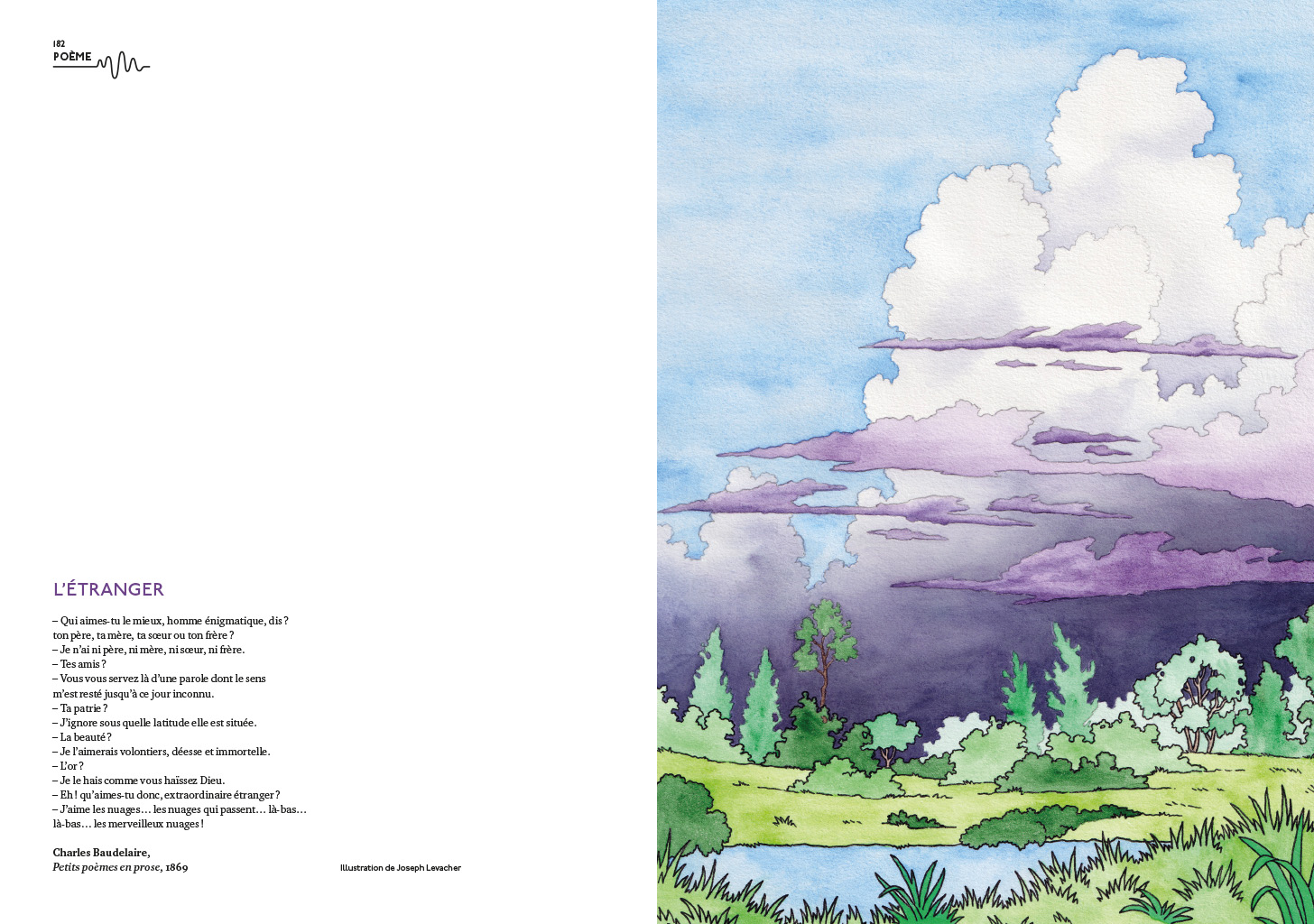

Hors dossier : correspondance, atlas, cartes géographiques anciennes, héros et héroïnes d’hier et aujourd’hui, un portfolio d’Axel Hute, une petite histoire de la châtaigne par Éric Birlouez, un portrait de Darwin, naturaliste révolutionnaire, par Valérie Chansigaud, trésors photographiques, récit et poème illustrés, agenda culturel…

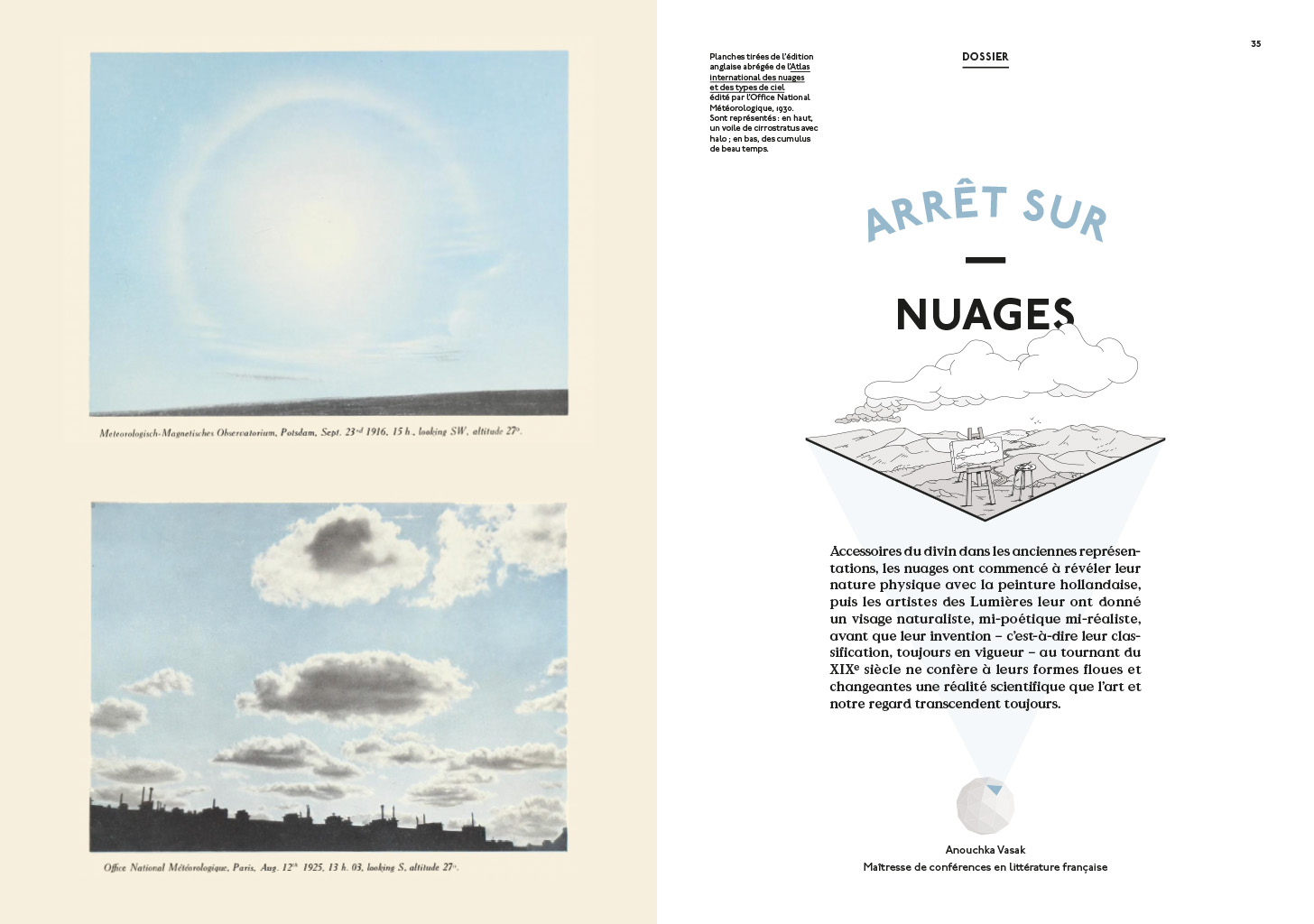

Anouchka Vasak,

maîtresse de conférences en littérature française

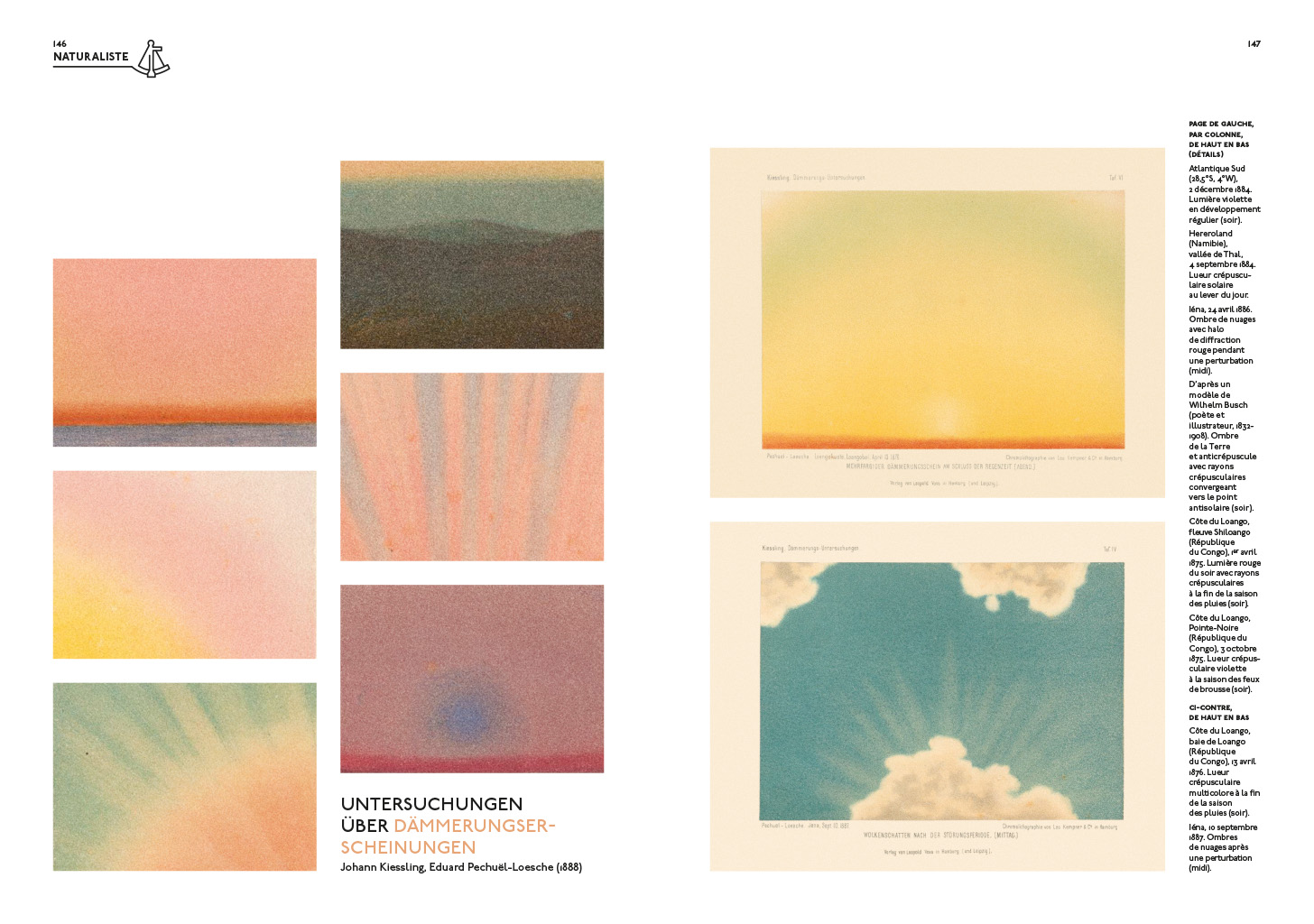

Accessoires du divin dans les anciennes représentations, les nuages ont commencé à révéler leur nature physique avec la peinture hollandaise, puis les artistes des Lumières leur ont donné un visage naturaliste, mi-poétique mi-réaliste, avant que leur invention – c’est-à-dire leur classification, toujours en vigueur – au tournant du XIXe siècle ne confère à leurs formes floues et changeantes une réalité scientifique que l’art et notre regard transcendent toujours.

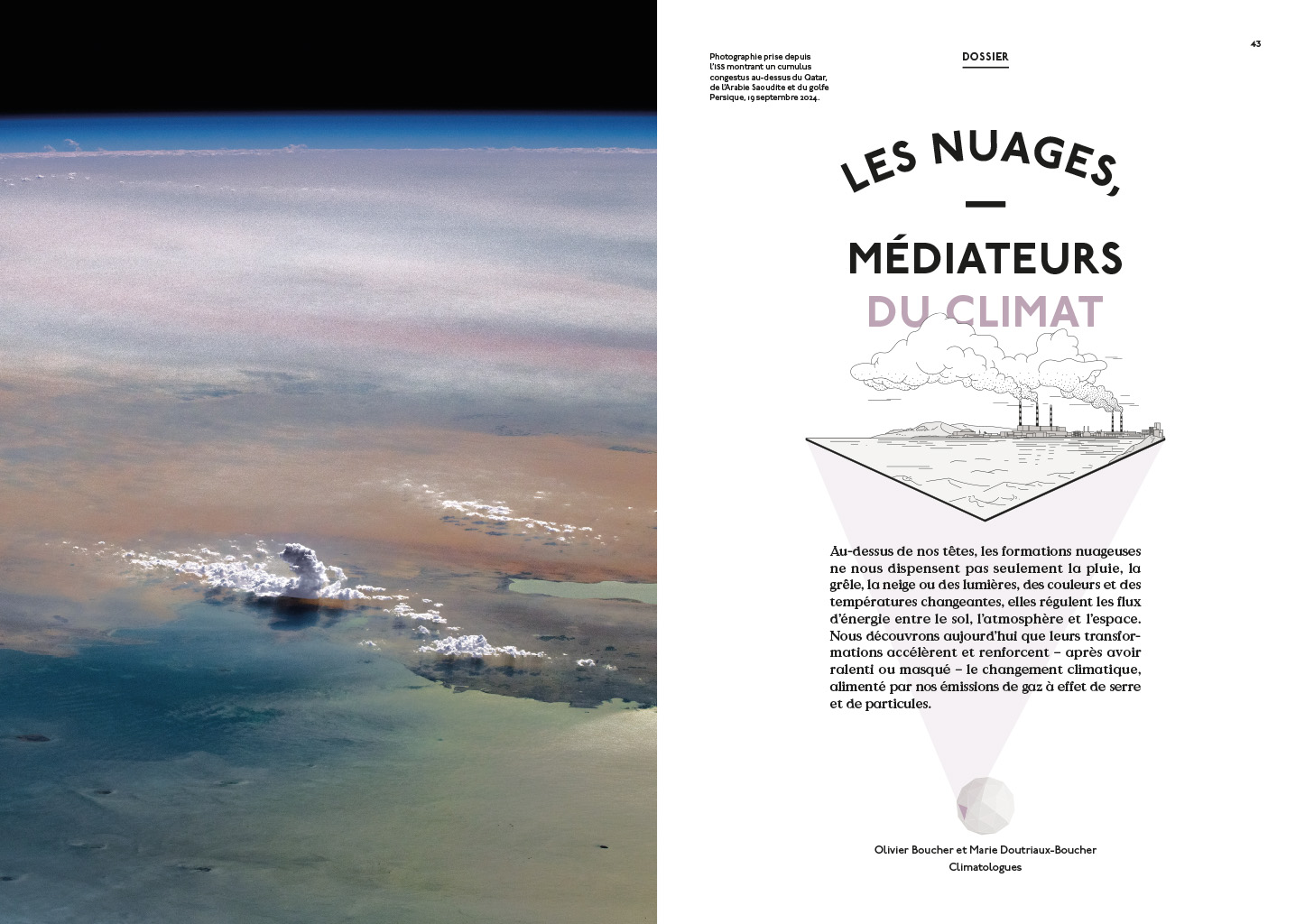

Olivier Boucher et Marie Doutriaux-Boucher,

climatologues

Au-dessus de nos têtes, les formations nuageuses ne nous dispensent pas seulement la pluie, la grêle, la neige ou des lumières, des couleurs et des températures changeantes, elles régulent les flux d’énergie entre le sol, l’atmosphère et l’espace. Nous découvrons aujourd’hui que leurs transformations accélèrent et renforcent – après avoir ralenti ou masqué – le changement climatique, alimenté par nos émissions de gaz à effet de serre et de particules.

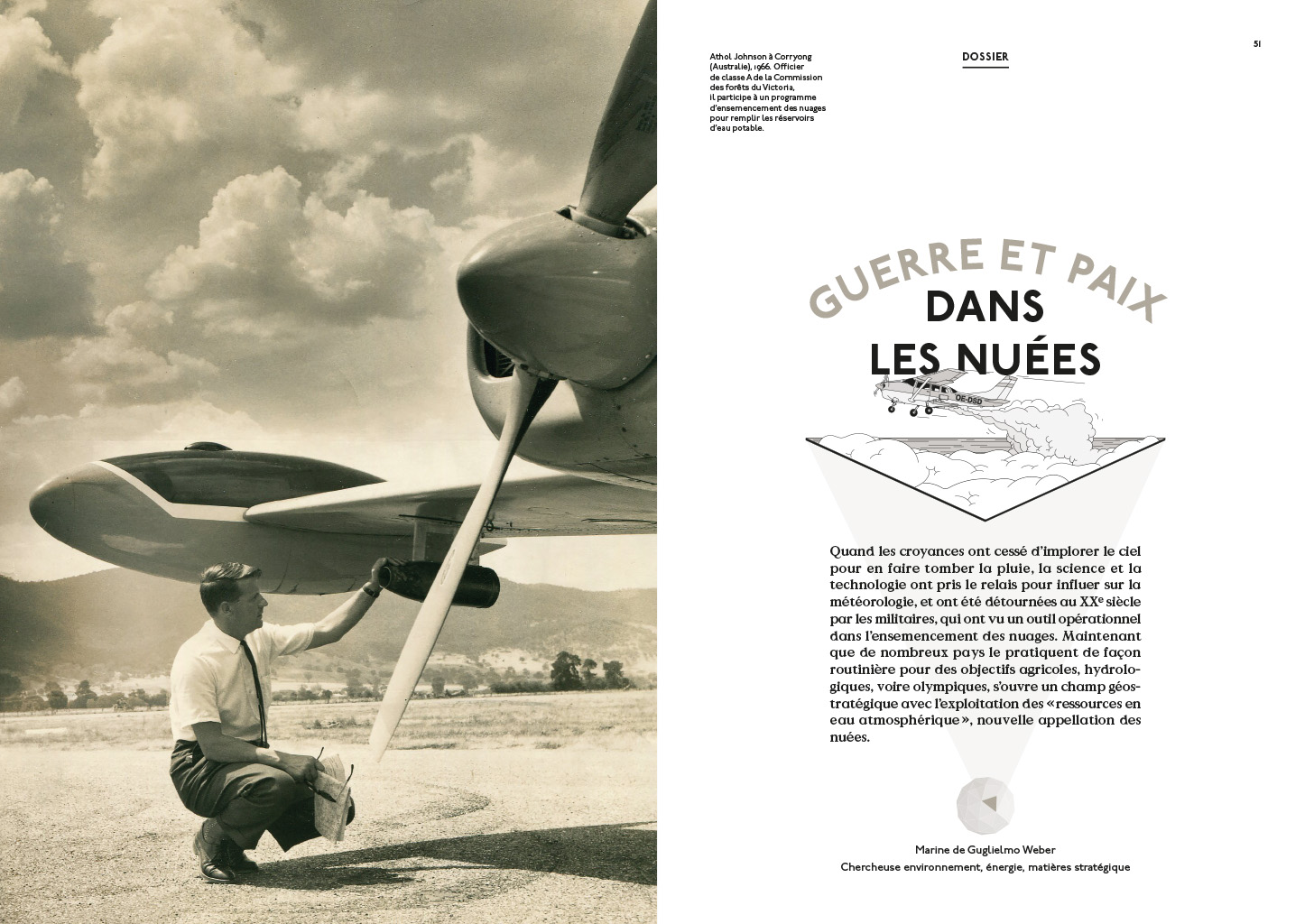

Marine de Guglielmo Weber,

chercheuse environnement, énergie, matières stratégique

Quand les croyances ont cessé d’implorer le ciel pour en faire tomber la pluie, la science et la technologie ont pris le relais pour influer sur la météorologie, et ont été détournées au XXe siècle par les militaires, qui ont vu un outil opérationnel dans l’ensemencement des nuages. Maintenant que de nombreux pays le pratiquent de façon routinière pour des objectifs agricoles, hydrologiques, voire olympiques, s’ouvre un champ géostratégique avec l’exploitation des « ressources en eau atmosphérique », nouvelle appellation des nuées.

Maxime Zucca,

ornithologue

Depuis la fin de la dernière glaciation, qu’ils partent seuls, en groupes ou en familles, qu’ils volent sur de (relativement) courtes distances ou à l’autre bout de la Terre, les descendants des dinosaures ont développé des comportements migratoires appuyés sur des capacités spécifiques – orientation, vue, olfaction –, et balisé des routes particulières que le réchauffement climatique et l’attractivité des villes nourricières perturbent ou interrompent pour de plus en plus d’espèces.