En sciences de la planète et de l’univers, une part importante des recherches repose sur des observations. Au triptyque « hypothèse-expérimentation-modèle interprétatif » s’ajoute un exercice de longue patience consistant à mesurer dans le temps les paramètres qui décrivent un milieu naturel – galaxie, volcan, atmosphère ou mer. La plupart de ces séries temporelles s’inscrivent dans un maillage mondial et s’appuient sur des collaborations internationales et des protocoles partagés. Par exemple, « observer » la Méditerranée occidentale, c’est choisir un site représentatif, y déployer un câble ancré en profondeur sur lequel sont fixés des capteurs de température, salinité, oxygène, vitesse de courant… En surface, une bouée météo est installée, dans l’espace des satellites fournissent leurs données. Des visites mensuelles du site permettent de réaliser des prélèvements et mesures complémentaires. L’ensemble est intégré à un réseau d’autres sites similaires dans le monde.

Observons l’air et la mer depuis la plage, un jour d’été : sans le travail des femmes et des hommes qui « observent », pourrions-nous savoir que l’atmosphère se charge en gaz carbonique, que la température de l’eau est anormalement élevée ou qu’une espèce vivante décline ? Ces auscultations régulières accumulent des points qui tracent des courbes, base solide permettant à la communauté scientifique d’alerter sur le réchauffement climatique ou sur la dégradation des eaux arctiques, de plus en plus acides, chaudes et impropres à la vie de certaines espèces. Ces courbes sont des objets scientifiques, des faits avérés, elles ne sont pas politiques.

Et pourtant… Nous faisons face à une régression sans précédent de la prise en compte de ces informations, dans le mépris total du travail minutieux et contraignant des chercheurs. Les données sont ignorées, quand elles ne sont pas bafouées par des personnalités qui font des scientifiques des ennemis politiques, sous la pression des industries polluantes. Le désarroi des scientifiques est à la mesure de ce nihilisme. Les États-Unis vivent un « âge d’or de l’ignorance », ce que Robert Proctor nomme l’agnotologie. Avec l’interdiction de défendre des projets de recherche sur le climat, on entre dans un maccarthysme environnemental. Big Brother s’est installé à la Maison-Blanche, 600 personnes ont été licenciées à la NOAA, de nombreuses données ne seront plus collectées. Une catastrophe pour le suivi scientifique.

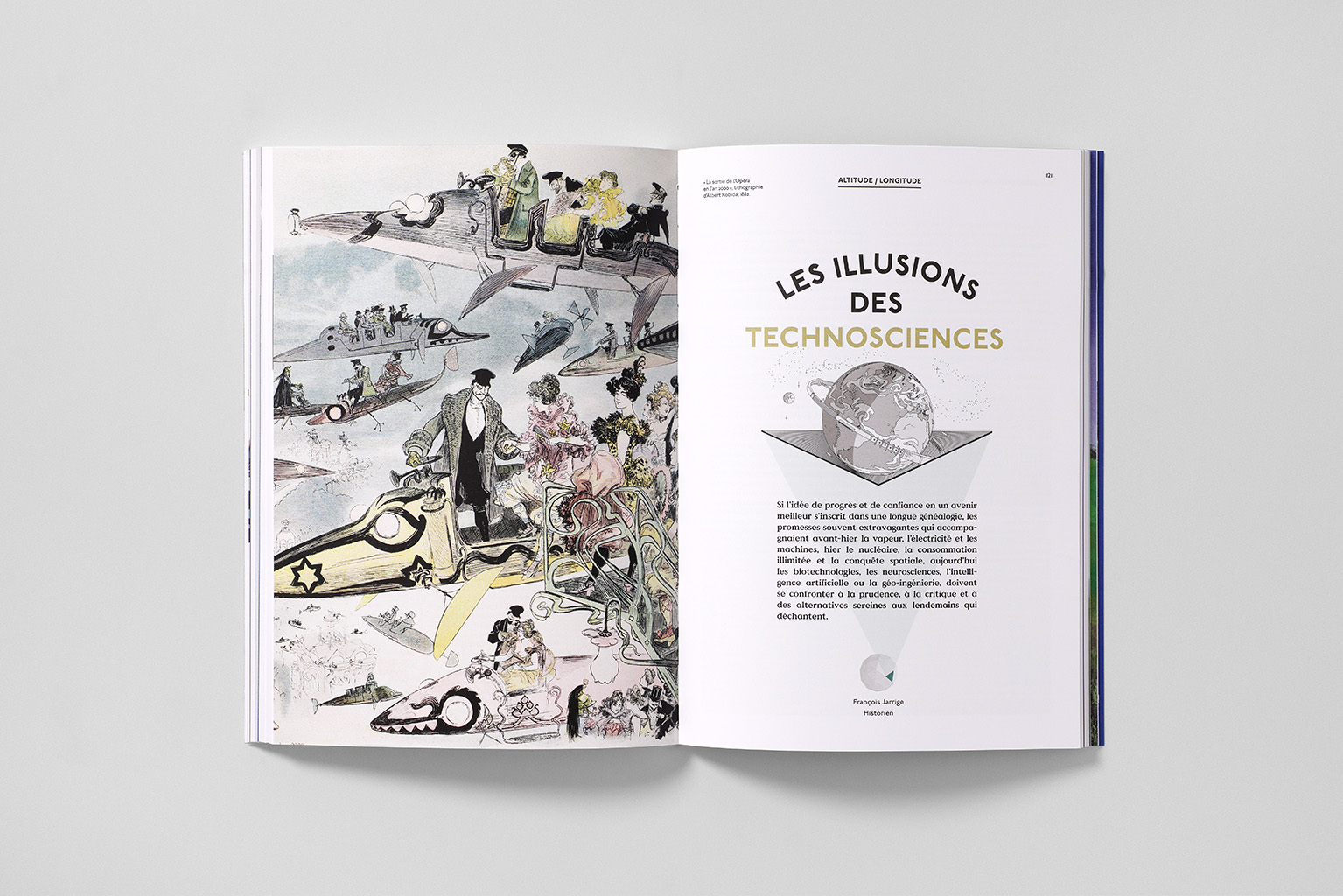

Le même virus nihiliste et climatosceptique a touché l’Argentine, la Russie, la Turquie. Les scientifiques sont devenus des bêtes noires, ennemis du « bon sens ». Si l’Europe et la France semblent épargnées, le vernis est déjà bien écaillé : affaiblissement du Pacte vert, attaques permanentes des lobbys industriels et agronomiques, bétonisation à tout-va, remise en question des ZAN et ZFE. D’un côté, l’ambition des grands sommets, les MOPGA et autres rassemblements sur le sauvetage de l’océan. De l’autre, la course au développement d’IA génératives, terriblement consommatrices d’énergie, ou la folie extractive jusqu’au fond des abysses. Au-delà de ces contradictions flagrantes, cette avidité frénétique conduit à un double affaiblissement critique : celui de la biodiversité, celui d’un pilier de la démocratie républicaine. La justice est déniée lorsqu’il s’agit de gagner vingt minutes entre Castres et Toulouse en détruisant 316 ha d’espaces naturels et 13 ha de forêts au mépris des avis scientifiques. Depuis le verdict du 27 février, suspendant le chantier de l’autoroute A69, on ne compte plus les propos des élus contre cette justice « écologiste de gauche ». Les juges dérangent, comme les chercheurs qui alertent sur la mise en danger de l’humanité ? Qu’à cela ne tienne, virons-les ! Antienne reprise par tous les partis populistes et qui agit comme un poison lent dans les veines des citoyens.

Alors oui, la communauté scientifique s’inquiète d’un monde où le fait est gommé par le commentaire pour devenir croyance. Revenons aux fondamentaux du métier, au dévouement de ceux qui vont sur le terrain par tous les temps, prélèvent et analysent les échantillons, traitent les flux de données de capteurs ou de satellites, voient l’inquiétante tendance des courbes se confirmer et le clament avec pour écho : vous y croyez, vous ? Alerte rouge.

Au sommaire :

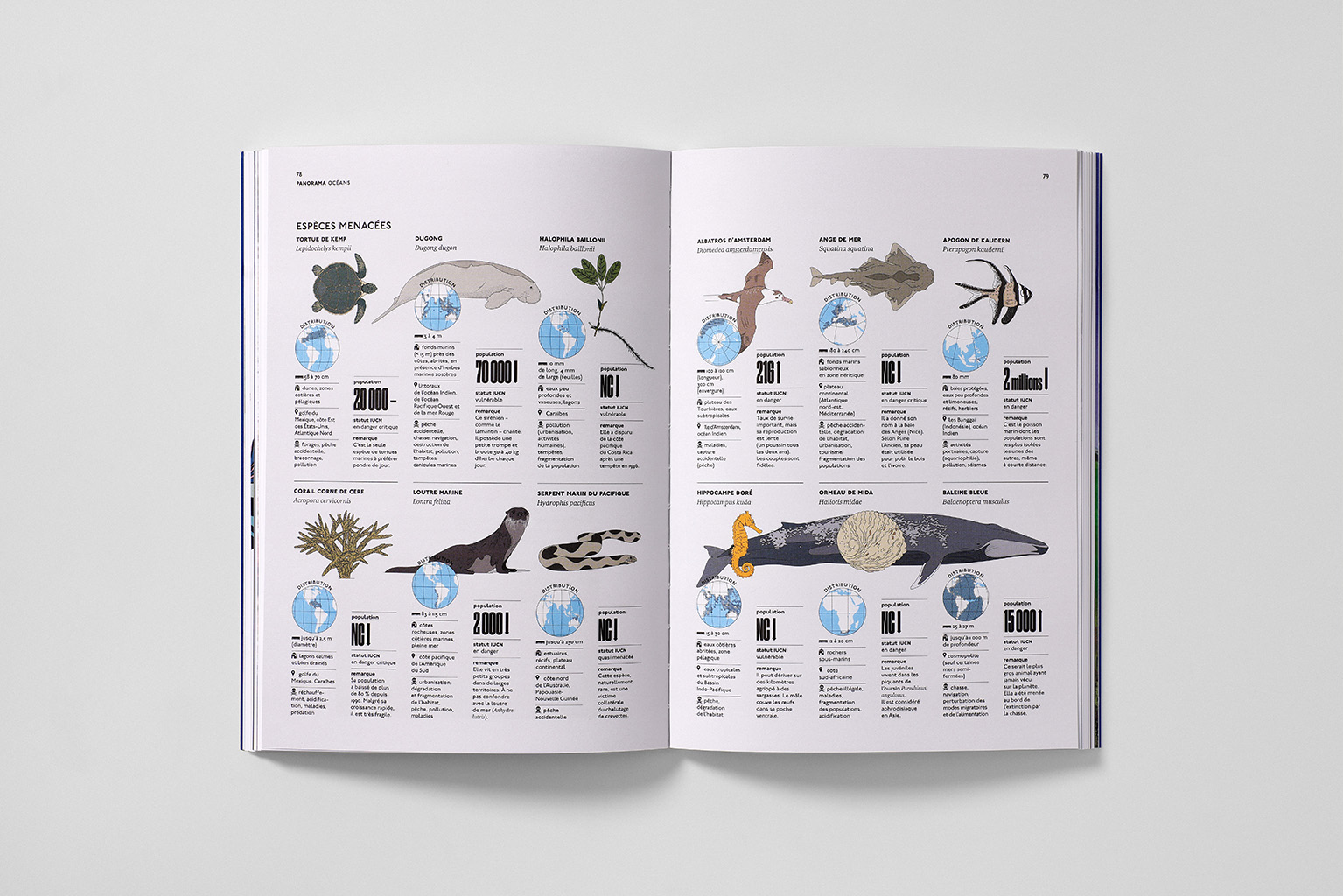

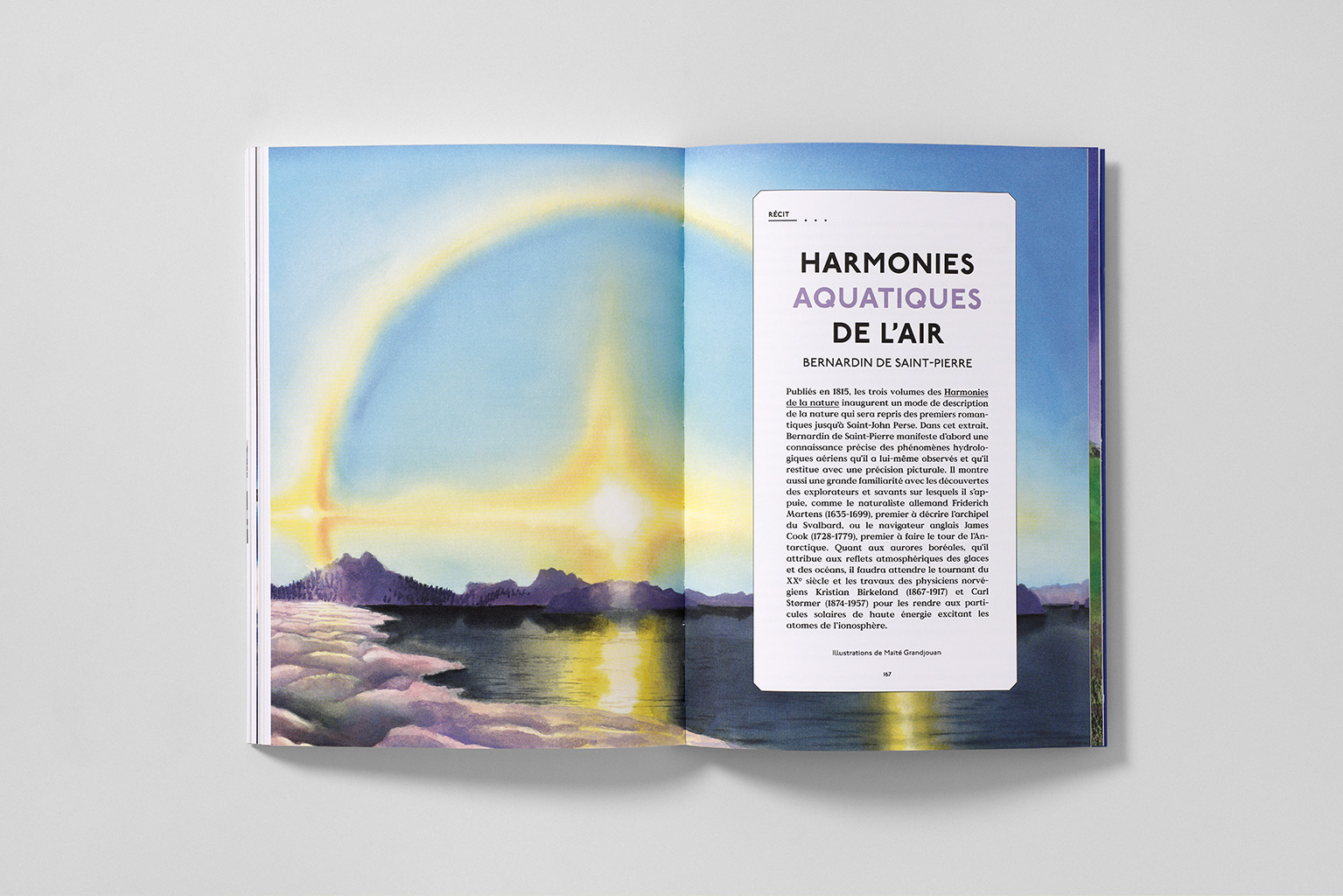

Dossier Océans : la grande histoire des océans par le paléoclimatologue Gilles Ramstein, les relations entre les océans et le climat par l’océanologue géochimiste Catherine Jeandel, la vie dans les fonds marins par Françoise Gaill, biologiste et océanographe, un entretien sur les dauphins avec Fabienne Delfour, éthlogue et cétologue, extraits littéraires illustrés, infographies, conseils de lectures, de films, de musiques…

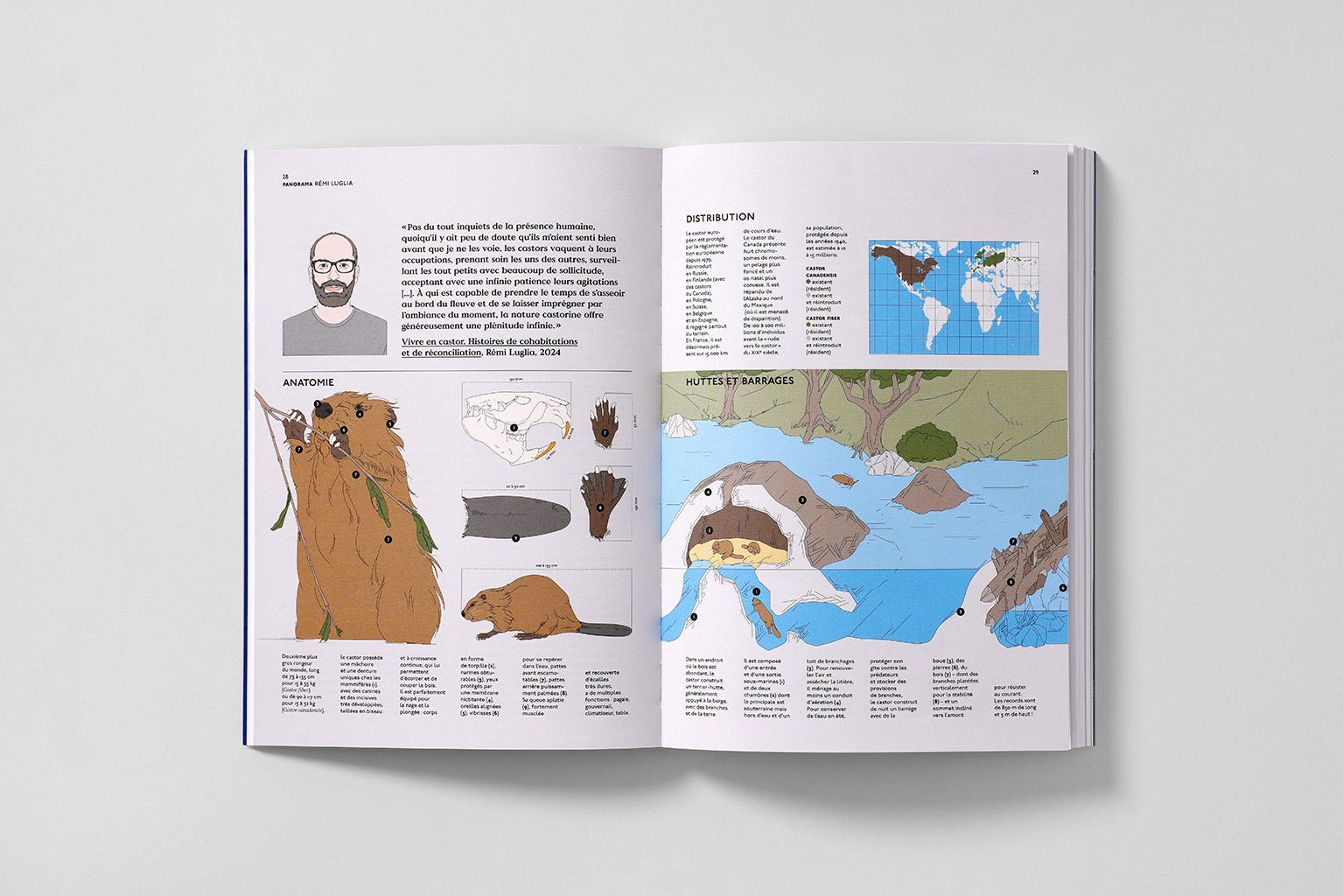

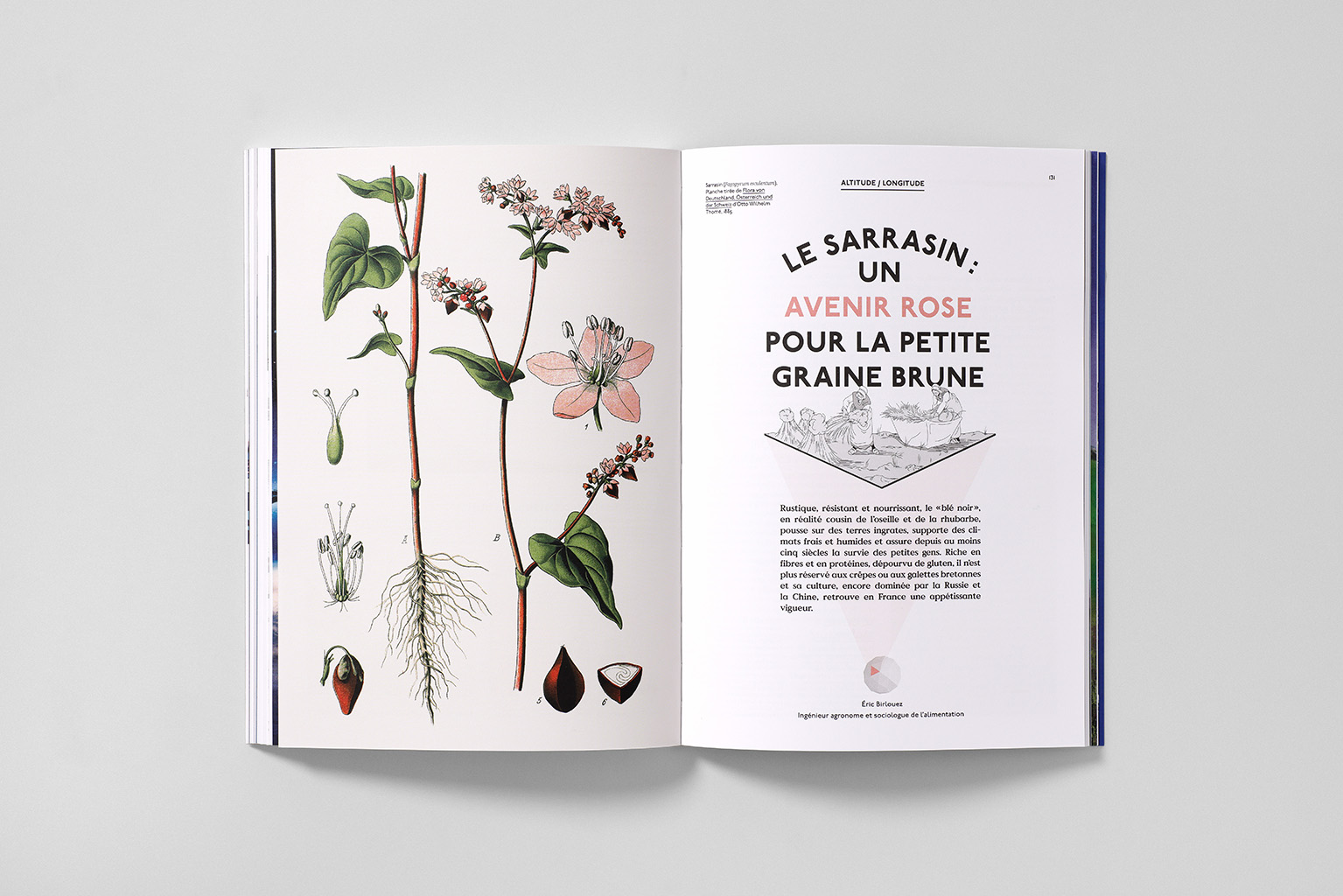

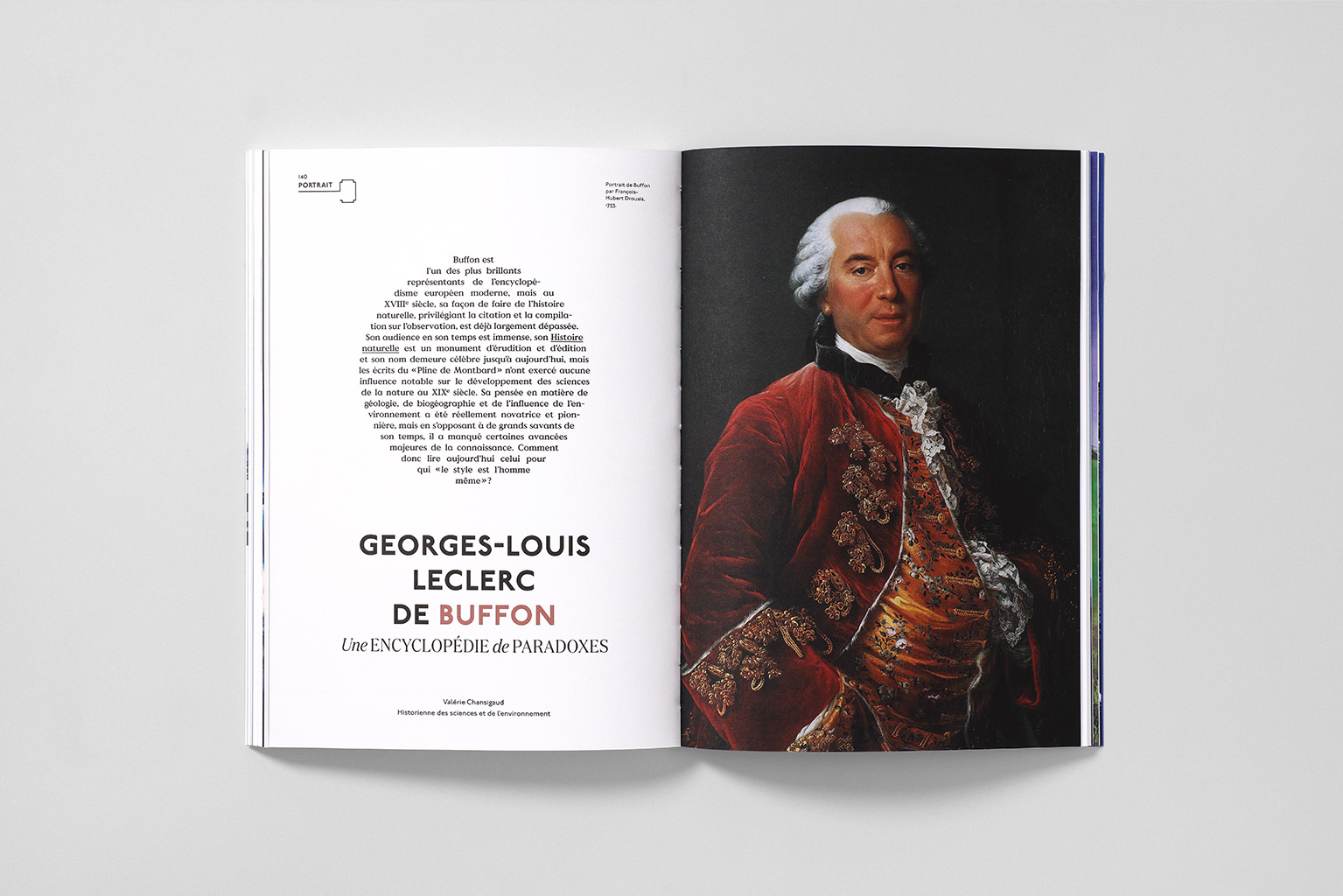

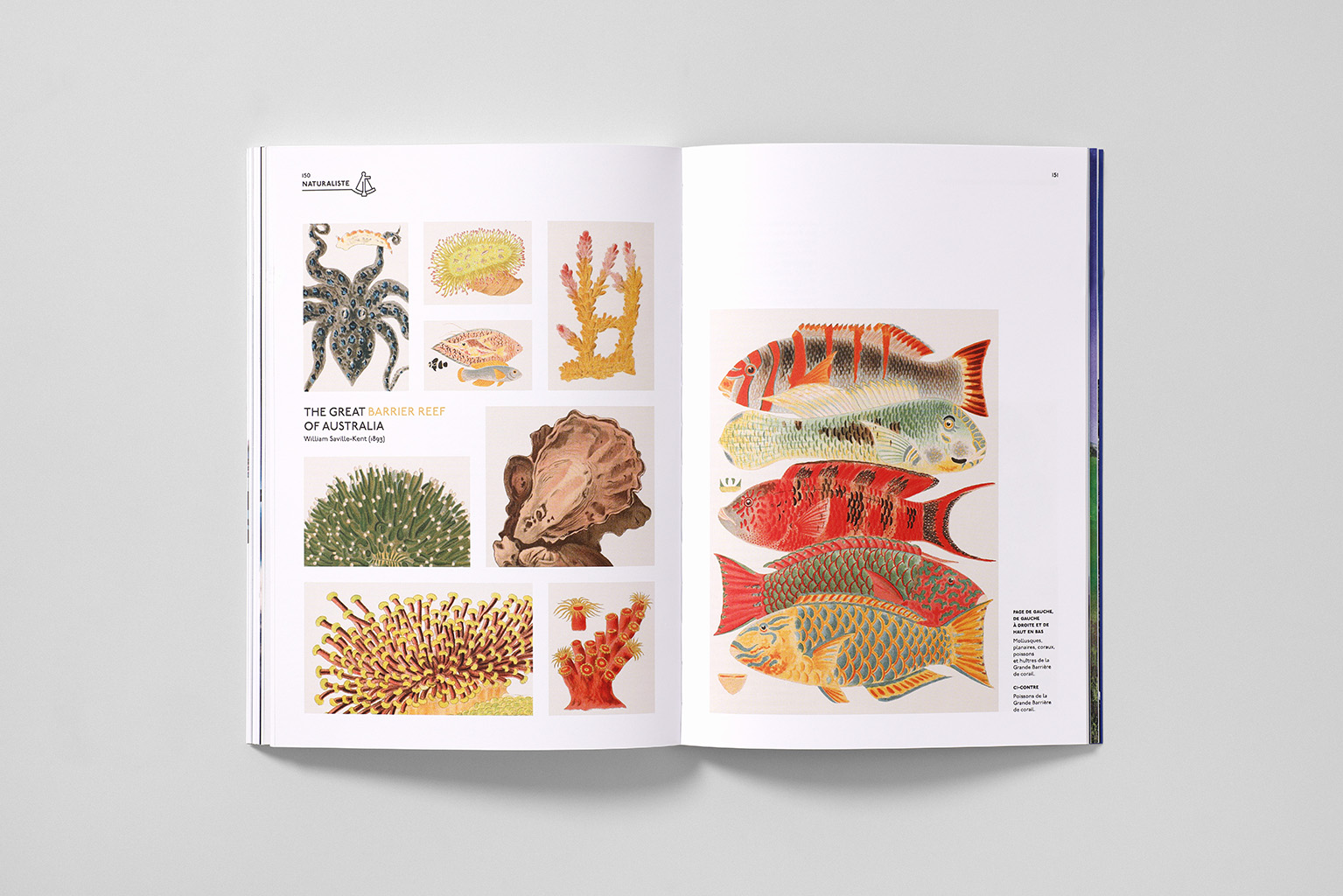

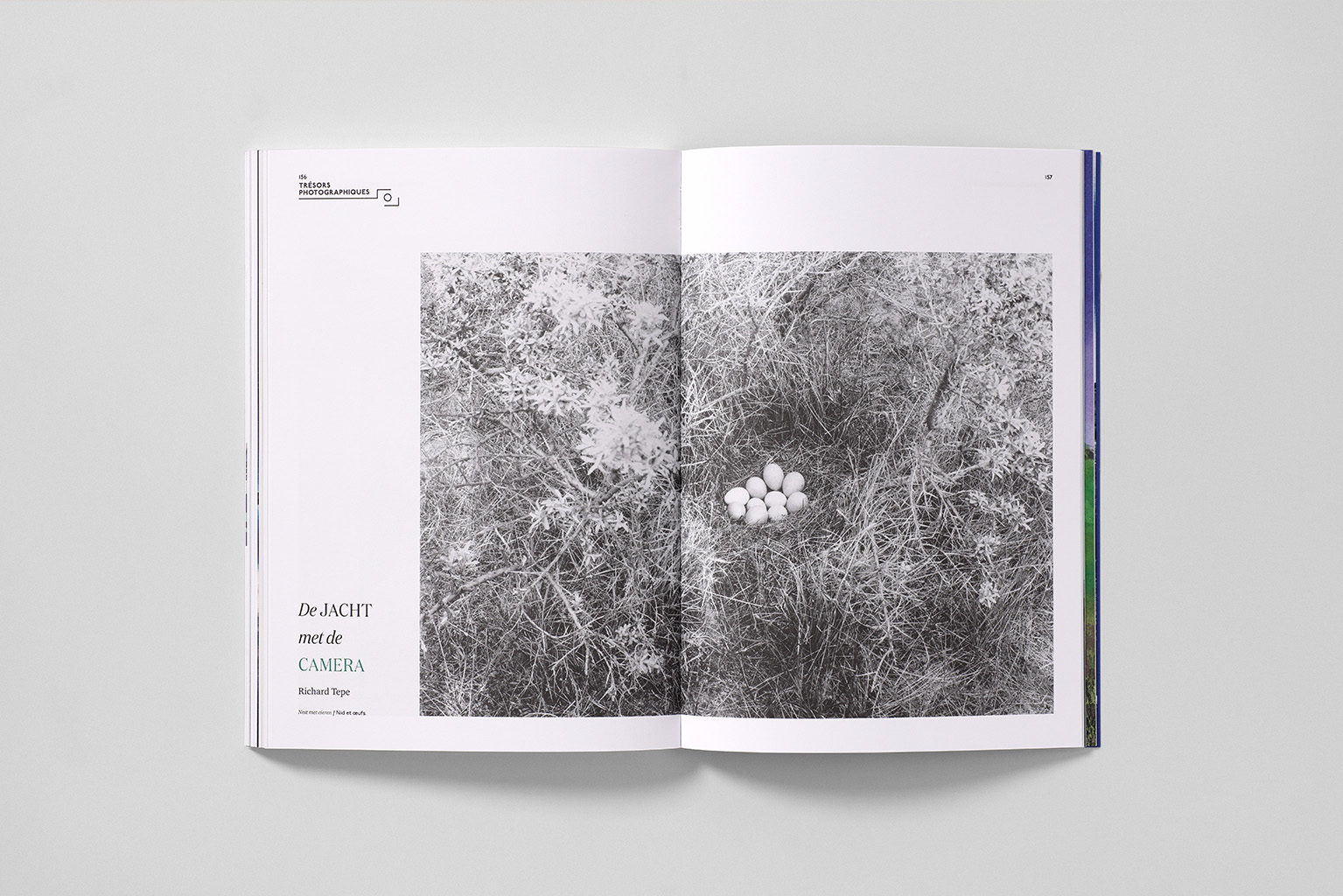

Hors dossier : correspondance, atlas, cartes géographiques, héros et héroïnes d’hier et aujourd’hui, entretien avec Rémi Luglia, portfolios de Donovan Wylie et Alice Pallot, une relecture critique de la notion de progrès par François Jarrige, une petite histoire du sarrasin par Éric Birlouez, portrait de Buffon par Valérie Chansigaud, trésors photographiques, récit et poème illustrés, agenda culturel…

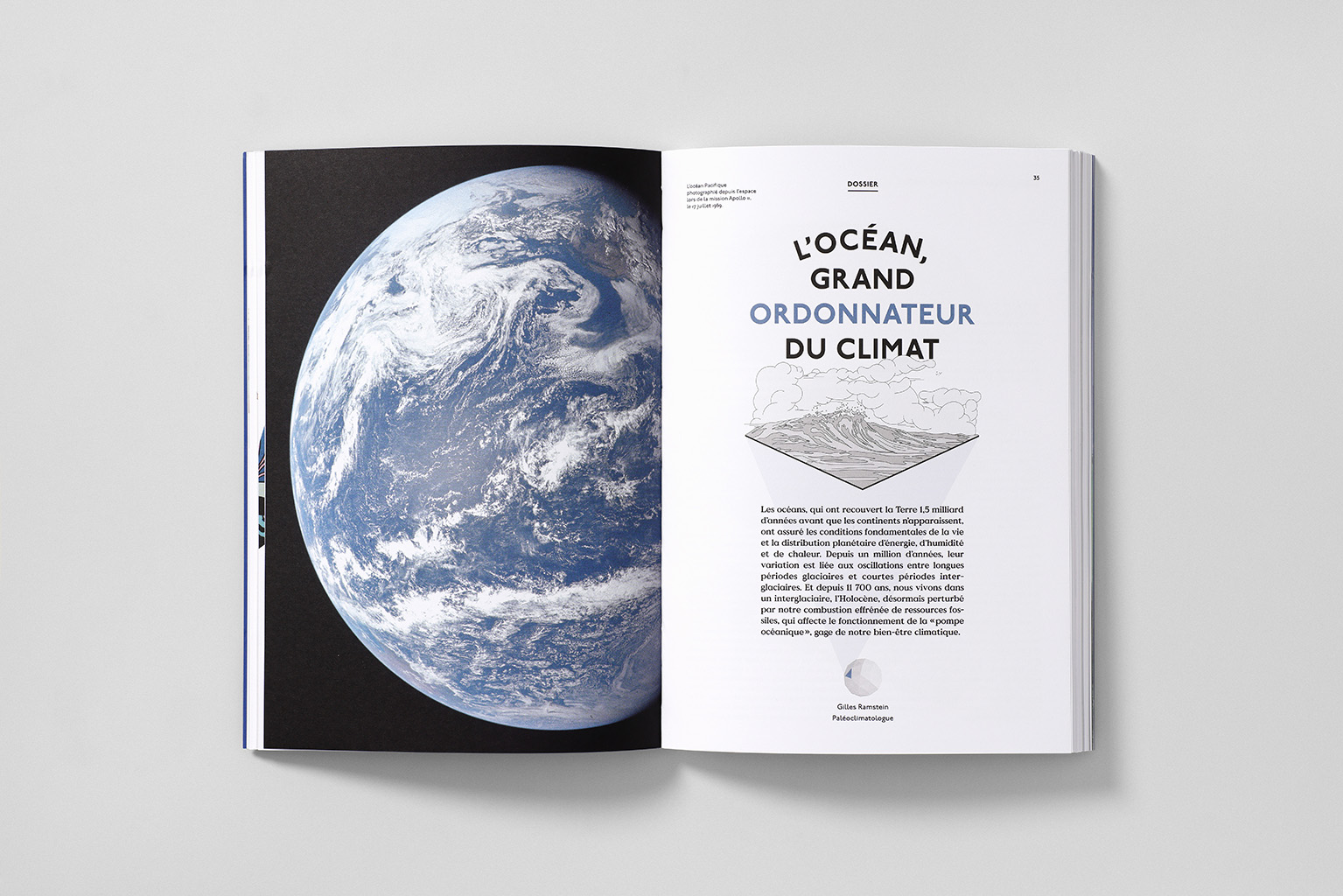

Gilles Ramstein,

paléoclimatologue

Les océans, qui ont recouvert la Terre 1,5 milliard d’années avant que les continents n’apparaissent, ont assuré les conditions fondamentales de la vie et la distribution planétaire d’énergie, d’humidité et de chaleur. Depuis un million d’années, leur variation est liée aux oscillations entre longues périodes glaciaires et courtes périodes interglaciaires. Et depuis 11 700 ans, nous vivons dans un interglaciaire, l’Holocène, désormais perturbé par notre combustion effrénée de ressources fossiles, qui affecte le fonctionnement de la «pompe océanique», gage de notre bien-être climatique.

Catherine Jeandel,

océanologue géochimiste

De très loin le plus vaste des continents, le monde marin est un géant encore méconnu en perpétuel mouvement, charriant ses eaux froides et chaudes, son sel, ses nutriments et ses métaux d’un bout à l’autre de la Terre, gérant les échanges de carbone et d’oxygène nécessaires à toute vie, absorbant plus de 90 % de l’énergie émise en excès par nos activités, mais peu à peu affaibli par les vagues de chaleur, les pollutions, l’acidification et la surpêche que nous persistons à lui infliger au travers de nos activités.

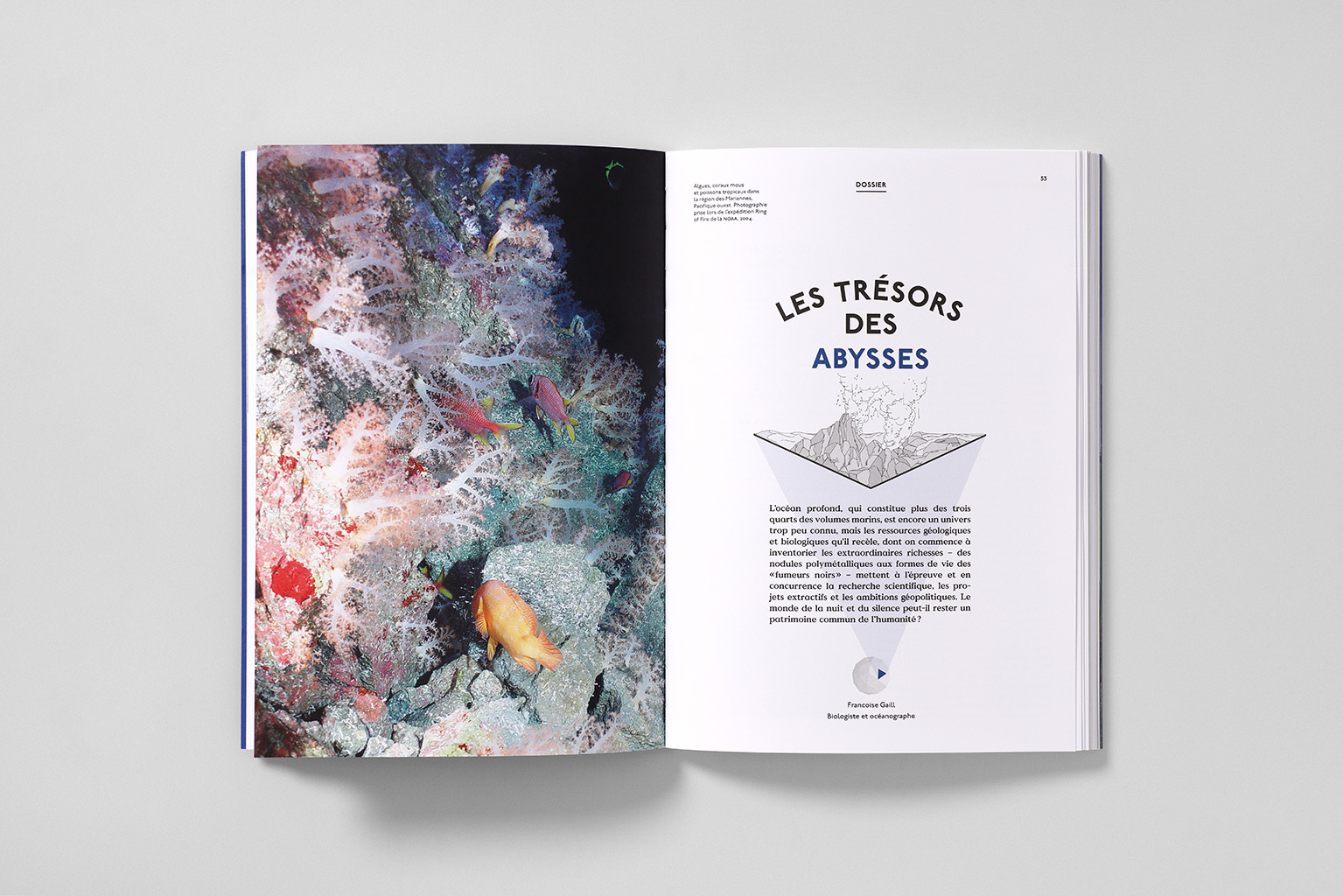

Francoise Gaill,

biologiste et océanographe

L’océan profond, qui constitue plus des trois quarts des volumes marins, est encore un univers trop peu connu, mais les ressources géologiques et biologiques qu’il recèle, dont on commence à inventorier les extraordinaires richesses – des nodules polymétalliques aux formes de vie des «fumeurs noirs» – mettent à l’épreuve et en concurrence la recherche scientifique, les projets extractifs et les ambitions géopolitiques. Le monde de la nuit et du silence peut-il rester un patrimoine commun de l’humanité ?

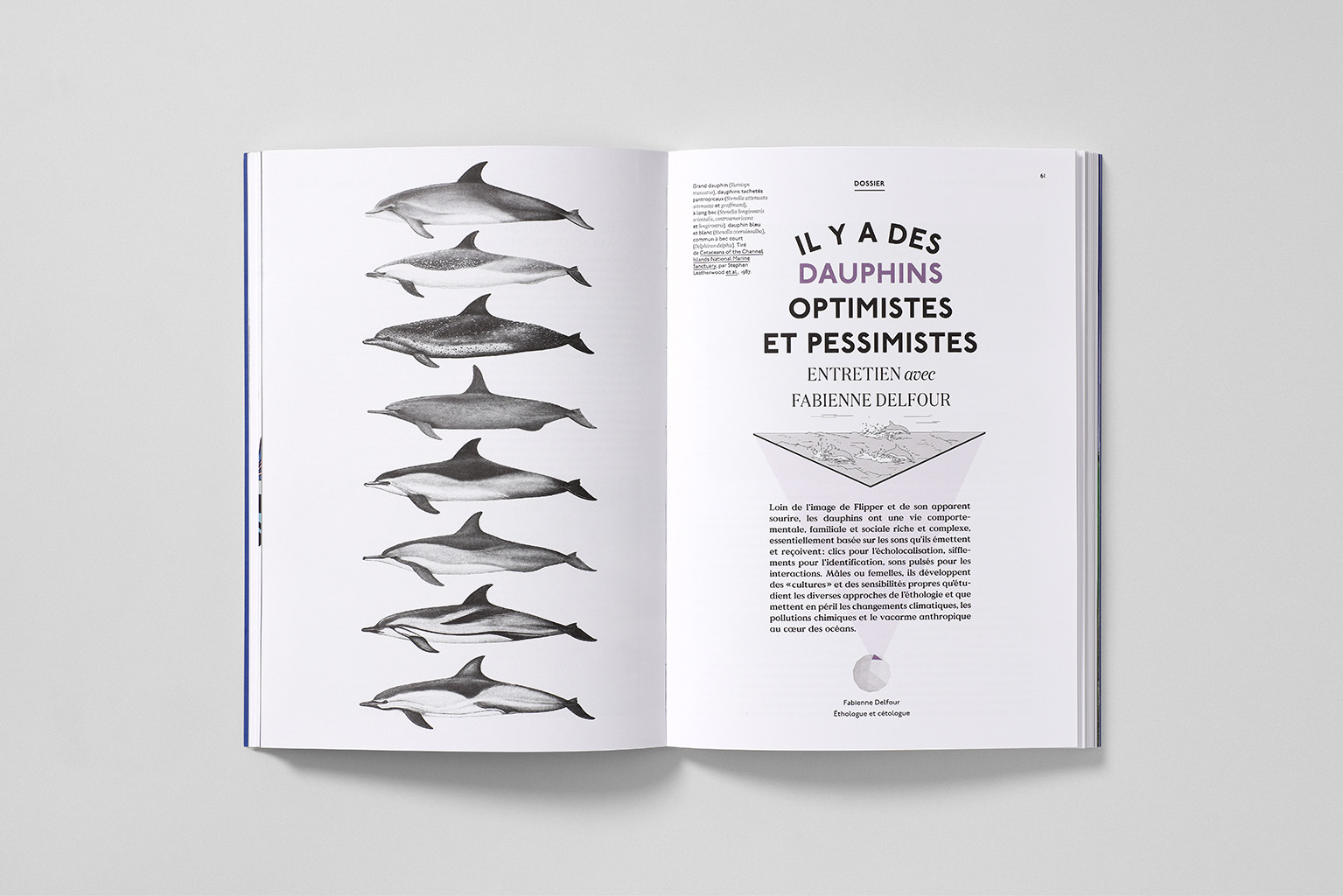

Fabienne Delfour,

éthologue et cétologue

Loin de l’image de Flipper et de son apparent sourire, les dauphins ont une vie comportementale, familiale et sociale riche et complexe, essentiellement basée sur les sons qu’ils émettent et reçoivent : clics pour l’écholocalisation, sifflements pour l’identification, sons pulsés pour les interactions. Mâles ou femelles, ils développent des «cultures» et des sensibilités propres qu’étudient les diverses approches de l’éthologie et que mettent en péril les changements climatiques, les pollutions chimiques et le vacarme anthropique au cœur des océans.